1. Общая часть

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании:

«Техническое описание электростанции ЭСД-200-30-Т/400М ОДК.140.753»;

«Инструкцией по эксплуатации и хранению электростанции ЭСД-200-30-Т/400М ОДК140.130»;

«Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)»;

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (УДК 621.311.004.24)».

1.2. Настоящая инструкция определяет основные положения по эксплуатации дизельной электростанции ЭСД-200-30-Т/400М (далее ДЭС – 200). Более подробные сведения содержатся в «Инструкции по эксплуатации и хранению электростанции ЭСД-200-30-Т/400М» и заводских инструкциях на силовые агрегаты ЭСД-200-30-Т/400М.

1.3. Дизельная электростанция ДЭС – 200 установленная на подстанции предназначена для резервного электроснабжения собственных нужд 0,4кВ подстанции напряжением 400В, частотой 50 Гц, в стационарном положении, в случае полной потери электроснабжения ТСН – 1,2 по кабельным линиям 6кВ.

1.4. К обслуживанию ДЭС – 200 допускаются только лица прошедшие специальную подготовку, обеспечивающую правильную эксплуатацию ДЭС – 200 в соответствии с настоящей инструкцией, «Инструкцией по эксплуатации и хранению электростанции ЭСД-200-30-Т/400М» и действующими «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)».

2. Порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям оборудования ДЭС – 200

2.1. Единоличный осмотр электрооборудования ДЭС – 200 подстанций может выполнять работник, имеющий группу не ниже 3, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из административно-технического персонала, имеющий группу не ниже 4 и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

2.2. Допуск к ремонтным работам на оборудовании ДЭС – 200, проверке средств автоматики и измерений, испытанию оборудования ДЭС – осуществляет оперативный персонал ПОДСТАНЦИИ.

2.3. Испытания электрооборудования ДЭС – 200 проводит персонал СИЗП. При испытаниях оборудования подстанции расшиновку (ошиновку после проведения испытаний) оборудования производит ремонтный персонал СПС. Данный персонал может быть включен в состав бригады СИЗП.

2.4. Вывод оборудования ДЭС – 200 из работы для ремонта, проверки средств автоматики и измерений, испытания осуществляется по заявкам, подаваемым в оперативно-диспетчерскую службу.

2.5. Порядок отключения оборудования, выдачи разрешения на подготовку рабочего места, погашения разрешения регламентируется «Инструкцией по организации вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию после ремонта оборудования «.

2.6. Работы на вспомогательном оборудовании ДЭС – 200, не влияющие на готовность к запуску станции в работу, могут проводиться в течении рабочей смены с разрешения диспетчера ОДО.

3. Порядок установки для работы и свёртывания ДЭС–200

3.1. При расположении ДЭС–200 на месте необходимо руководствоваться удобствами его обслуживания. Для удобства обслуживания изделия вокруг него должен быть достаточно свободный проход, а площадка, на которой предполагается установка ДЭС–200, должна быть спланирована и очищена от посторонних предметов. Кроме этого к ДЭС–200 должен быть предусмотрен подъездной путь, необходимый для подъезда топливозаправщика.

3.2. Развертывание ДЭС–200 необходимо производить в следующем порядке:

3.2.1. Установить ДЭС–200 на площадку и затормозить при помощи ручного тормоза прицепа;

3.2.2. Очистить шасси прицепа и кузов от грязи и пыли;

3.2.3. Вынуть из ящика с ЗИП прицепа рукоятки домкратов, растяжки и деревянные прокладки;

3.2.4. Вынуть запорные штыри, крепящие домкраты в походном положении;

3.2.5. Опустить домкраты и зафиксировать их в вертикальном положении при помощи растяжек;

3.2.6. Подложить деревянные прокладки, установить ручки в домкраты и путем вращения последних опустить подвижную часть домкрата так, чтобы ее башмак прижал деревянную прокладку к грунту;

3.2.7. Произвести подъем ДЭС–200 до положения, при котором колеса прицепа будут свободны от нагрузки, а затем путем регулировки домкратов установить кузов в горизонтальное положение. При подъеме необходимо руководствоваться следующими положениями:

подъем ДЭС–200 должен производиться равномерно с переходом от одного домкрата к другому или одновременно всеми домкратами;

подъем ДЭС–200 нужно производить равномерным вращением рукоятки домкрата, при этом прилагаемое усилие на рукоятку должно быть не более 20кг.

в случае если произойдет затормаживание подъема, что вызовет резкое возрастание прилагаемого усилия на рукоятку, подъем необходимо прекратить.

для визуального контроля за подъемом, на подвижной части домкрата (трубе) сделана кольцевая канавка, которая’ окрашена в красный цвет. Момент ее выхода из корпуса домкрата сигнализирует о необходимости прекращения подъема.

при получении сигнала о прекращении подъема необходимо домкрат поднять, подложить под его башмак одну или две дополнительные подкладки, затем подъем может быть продолжен.

После установки ДЭС–200 на домкраты необходимо растормозить прицеп.

3.2.8. Открыть люки и двери и произвести осмотр узлов прицепа (колеса, дышло, тормозную систему), крепления кузова к шасси прицепа, крепления агрегатов, распределительного шкафа, а также крепления блоков дизель – генераторов к рамам агрегатов. Все замеченные дефекты нужно устранить.

3.2.9. Установить глушитель агрегата АД-30 на место (на крышу кузова).

3.2.10. Если ДЭС–200 было законсервировано, произвести его расконсервацию.

3.2.11. При необходимости отвода отработавших газов в сторону от ДЭС–200, нужно установить на крышу переносную лестницу, снять с глушителя агрегата АД-30 насадку, а на ее место присоединить выхлопные рукава. Присоединить выхлопные рукава к выхлопу подогревателя ПЖД в случае необходимости. (Предварительно выхлопные рукава должны быть соединены по два рукава вместе). Присоединить выхлопные рукава к глушителям агрегата АД-200 (по одному к каждому глушителю).

3.2.12. Развернуть кабельную сеть.

3.2.13. Установить защитное заземление с помощью заземляющего устройства, прилагаемого к ДЭС–200 или имеющихся устройств заземления в месте установки станции. Заземляющий контур присоединяется к шпилькам заземления на блоках выводов ДЭС–200 «ЗЕМЛЯ».

Схема соединения заземляющего контура — «защитного заземления» и метод установки контура указаны в техническом описании на ДЭС–200.

Перед присоединением проводов заземления к шпилькам заземления блоков выводов ДЭС–200, убедиться, что на наконечниках проводов и на шпильках отсутствует краска, смазка и коррозия.

3.3. При свертывании ДЭС–200 необходимо выполнить следующие работы:

3.3.1. Снять выхлопные рукава, разъединить и закрепить их в походном положении на шасси прицепа и кузове.

3.3.2. Установить насадку на глушитель АД-30.

3.3.3. Установить переносную лестницу в походное положение и закрепить к кузову.

3.3.4. Отсоединить кабели заземления и уложить их в ящик под кузовом.

3.3.5. Раздомкратить, ДЭС–200. Все домкраты поднять и закрепить в доходном положений, а прокладки и рукоятки очистить от грязи и уложить в ящик.

3.3.6. Закрыть все ящики, люки и двери ДЭС–200.

3.3.7. Осмотреть ДЭС–200 снаружи с целью проверки надежности крепления всех принадлежностей.

3.3.8. Осмотреть площадку ДЭС–200 и очистить ее от мусора и других следов пребывания.

4. Подготовка к работе ДЭС – 200.

4.1. При проведении подготовительных работ необходимо помнить о том, что чем тщательнее станция будет подготовлена к работе, тем скорее можно будет произвести ее запуск в работу и тем надежнее она будет работать.

4.2. Перед началом проведения проверочных и подготовительных работ все выключатели, переключатели должны быть установлены в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

4.3. Присоединение силовых кабелей и кабелей управления к блокам выводов разрешается производить только при отсутствии напряжения. При этом сигнальные лампочки, установленные на панелях блоков выводов, не должны гореть.

4.4. Проверить надёжность заземления ДЭС–200, оно должно быть выполнено двумя проводниками.

4.5. Проверить состояние электромонтажа ДЭС–200, состояние изоляции и исправное состояние контактных соединений.

4.6. Проверить состояние щёток и щёткодержателей на всех генераторах. При обнаружении износа необходимо произвести их замену.

4.7. Проверить исправность предохранителей, выключателей, переключателей и других элементов, установленных на панели распределительного шкафа и блоков с аппаратурой. Проверку производить внешним осмотром, а также на функционирование (включение, отключение и т.д.).

4.8. Замерить сопротивление электрической изоляции электромонтажа элементов ДЭС – 200 мегомметром на 500В. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 500кОм.

4.9. Проверить состояние аккумуляторных батарей и подготовить их к работе:

проверить кислотным ареометром плотность электролита во всех батареях (1,26 ÷ 1,28 г/см3);

проверить уровень электролита и в случае надобности, долить дистиллированной воды с тем, чтобы уровень электролита был на 8-10мм выше предохранительного щитка.

4.10. Проверить освещение кузова ДЭС – 200.

4.11. Подключить силовые кабели и кабели управления к изделию, предварительно проверив состояние кабельных разъемов и зажимов. При присоединении кабелей строго руководствоваться маркировкой, имеющейся на каждом кабеле и на штепсельных разъемах и панелях блоков выводов ВК-1,ВК-2.

4.12. Проверить наличие масла и охлаждающей жидкости в системах двигателей агрегатов АД-200 и АД-30, а также наличие топлива в топливных баках. При необходимости произвести заправку ДЭС – 200 топливом и маслом.

4.13. Проверить отсутствие подтекания на водяных, масляных и топливных трубопроводах.

4.14. Открыть люки выброса воздуха из генератора агрегата АД-200, предварительно опустив на 300-400мм запасное колесо под воздуховодом АД-200 (для предотвращения порчи резины).

4.15. Открыть люки, находящиеся напротив радиаторов двигателей 1Д12В-300 и ЯАЗ-М204Г, а также люки, предназначенные для забора воздуха.

4.16. На пол кузова в операторном отделении положить резиновый коврик.

4.17. Установить в отключенное положение все автоматические выключатели, переключатели и выключатели, кроме выключателей батарей В6 на агрегате АД-200 и В7 на агрегате АД-30.

4.18. Поставить краники на баках 1 и 2 в положение, обеспечивающее подачу топлива к агрегатам АД-200 и АД-30.

4.19. Подключить пульт дистанционного управления (ПДУ) через разъемы ШРЗ, ШР4

5. Работа ДЭС – 200

5.1. Общие положения

5.1.1. ДЭС – 200 установленная на подстанции может работать в следующих режимах:

5.1.1.1. Нормальный режим – при нормальной схеме электроснабжения потребителей собственных нужд подстанции, питание потребителей собственных нужд ДЭС – 200 производится от ЩСН-0,4кВ.

5.1.1.2. Основной рабочий режим – питание потребителей собственных нужд подстанции и потребителей собственных нужд ДЭС – 200 осуществляется от агрегата АД-200. При этом режиме допускается запуск одного из компрессоров.

5.1.1.3. Дополнительный рабочий режим – питание потребителей собственных нужд подстанции и потребителей собственных нужд ДЭС – 200 осуществляется от агрегата АД-30. При этом режиме не допускается включение потребителей компрессорной установки.

5.1.2. ДЭС – 200 подключается к щиту собственных нужд 0,4кВ (далее ЩСН-0,4) подстанции через КЛ-0,4. Одна сторона КЛ-0,4 подключена к выводам «СЕТЬ» на панели зажимов ПЗ1 ДЭС – 200, другая сторона к автоматическому выключателю 7 «Дизель-генератор» в панели 27 ЩСН-0,4.

5.1.3. Запускать агрегаты ДЭС – 200, производить включение и отключение источников тока и потребителей электроэнергии, производить все необходимые переключения с помощью коммутационной аппаратуры, установленной в распределительном шкафу и щитах управления, а также следить за параметрами распределяемой энергии обязан оперативный персонал подстанции.

5.2. Запуск и остановка агрегата АД-200

5.2.1. Запуск двигателя агрегата АД-200 в условиях температуры окружающей среды выше +5 0С производится без применения подогревательных устройств.

5.2.2. На щитке управления дизелем, установленном на агрегате АД-200, расположена вся аппаратура, необходимая для запуска двигателя и приборы контроля за состоянием работающего дизеля: термометры воды, масла, манометр масла, тахометр, вольтамперметр и т.д.

5.2.3. Запуск агрегата АД-200 производить стартером.

5.2.4. Пуск двигателя стартером можно осуществить следующими тремя способами:

пуск со щитка управления дизелем (местное управление);

пуск с пульта дистанционного управления (далее – ПДУ) вручную (дистанционное ручное управление);

пуск с ПДУ автоматически (автоматическое дистанционное управление).

5.2.5. Пуск двигателя стартером, со щита местного управления дизелем агрегата АД-200

5.2.5.1. Открыть разобщительные краны у топливных баков для подачи топлива на АД-200.

5.2.5.2. Включить выключатель батарей В6, установленный на раме АД-200, и включить включатель В1 на щитке дизеля.

5.2.5.3. Включить включатель электромаслопрокачивающего агрегата «НАСОС» и создать давление масла в главной магистрали не менее 2кг/см2.

5.2.5.4. Включить включатель «СТАРТЕР» на щите приборов двигателя и дать возможность коленчатому валу двигателя провернуться на несколько оборотов, после чего рукоятку подачи топлива повернуть по часовой стрелке.

5.2.5.5. Как только двигатель начнет работать, немедленно выключить включатель «СТАРТЕР» и установить устойчивое число оборотов 600-800 об/мин.

5.2.5.6. Включать включатель стартера разрешается на время не более 5-6 секунд. После каждой попытки пуска необходимо делать перерыв 15-20 секунд.

5.2.5.7. После пуска до включения нагрузки, двигатель необходимо прогреть на холостом ходу при 600-800 об/мин. С постепенным переходом на 1200-1300 об/мин пока температура охлаждающей жидкости и масла не достигнет 30 0С, при достижении указанной температуры довести обороты двигателя до 1545 об/мин. При этом давление масла должно быть в пределах 6-10,5 кг/см2.

5.2.6. Остановка агрегата АД-200 при местном управлении

5.2.6.1. Отключить генератор от шин станции, переведя рукоятку автоматического выключателя АВ1 «ГЕНЕРАТОР 200 кВт» в распределительном шкафу (далее – РШ) в положение ОТКЛ.

5.2.6.2. Поворотом рукоятки подачи топлива против часовой стрелки уменьшить обороты двигателя до 600-800 об/мин.

5.2.6.3. Двигатель должен работать на малых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не снизится до +60 0С (если она поднялась к этому времени выше +60 0С). Только после этого можно остановить двигатель. При остановке должна погаснуть лампа ЛС1 «ГЕНЕР. 200 кВт».

5.2.7. Пуск двигателя агрегата АД-200 с пульта дистанционного управления вручную (ручное управление)

5.2.7.1. ПДУ закреплен на РШ сверху, в операторном отделении ДЭС – 200.

5.2.7.2. Поставить выключатель В5 – «РЕГУЛ. НАПРЖ.» на панели РШ в положение «ДИСТ».

5.2.7.3. Открыть разобщительные краны у топливных баков для подачи топлива на АД-200.

5.2.7.4. Включить выключатель батарей В6, установленный на раме АД-200, и включить включатель В1 на щитке дизеля.

5.2.7.5. Поставить переключатель рода работы П1 на ПДУ в положение «РУЧНАЯ».

5.2.7.6. Нажать на кнопку КУ1 «ПУСК» на ПДУ. При этом должна загореться белая лампа ЛН1 «КОНТРОЛЬ ТОПЛ. РЕЙКИ».

5.2.7.7. После того, как лампа ЛН1 погаснет, нажать кнопку КУ3 «ПРОКАЧКА» и держать её во включенном состоянии до тех пор, пока давление в масляной магистрали не достигнет 2 кг/см2.

5.2.7.8. Нажать кнопку КУ4 «СТАРТЕР». Продолжительность работы стартера не более 5-6 секунд. Немедленно отпустить кнопку стартера после запуска дизеля. После пуска двигателя должна загореться лампа ЛН2 «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА».

5.2.7.9. В случае если после нажатия кнопки «СТАРТЕР» двигатель не начал работать, следующую попытку пуска рекомендуется производить не ранее, чем через 40-50 секунд. Рекомендуется не производить более четырех последовательных пусков и если после этого двигатель не начал работать, следует принять меры к устранению причин, препятствующих запуску.

5.2.7.10. Прогреть двигатель до достижения температуры охлаждающей жидкости +45 0С, при этом лампа ЛН2 «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» погаснет.

5.2.7.11. Довести обороты двигателя до 1545 об/мин нажатием кнопки КУ5 «БОЛЬШЕ».

5.2.8. Пуск двигателя агрегата АД-200 с пульта дистанционного управления автоматически (автоматическое управление)

5.2.8.1. Поставить выключатель В5 – «РЕГУЛ. НАПРЖ.» на панели РШ в положение «ДИСТ».

5.2.8.2. Открыть разобщительные краны у топливных баков для подачи топлива на АД-200.

5.2.8.3. Включить выключатель батарей В6, установленный на раме АД – 200, и включить включатель В1 на щитке дизеля.

5.2.8.4. Поставить переключатель рода работы П1 в положение «АВТОМАТ», при этом загорается белая лампа ЛН6 «АВТОМАТ».

5.2.8.5. Нажать на кнопку КУ1 «ПУСК» на ПДУ. При этом белая лампа ЛН1 «КОНТРОЛЬ ТОПЛ. РЕЙКИ» должна загореться и через некоторое время погаснуть. Двигатель должен автоматически запуститься и выйти на 800-1200 об/мин.

5.2.8.6. После запуска двигателя должна загореться лампа ЛН2 «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА».

5.2.8.7. При достижении температуры охлаждающей жидкости +45 0С лампа «НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА» погаснет, двигатель автоматически увеличивает обороты до номинальных (1545 об/мин).

5.2.8.8. ВНИМАНИЕ! В случае необходимости экстренного приема нагрузки сразу после пуска без прогрева, вывод агрегата АД – 200 на номинальные обороты производить кнопкой КУ5 «БОЛЬШЕ» на ПДУ, при положении переключателя П1 «РУЧНАЯ» с последующим его переводом в положение «АВТОМАТ».

5.2.8.9. При необходимости, подрегулировка оборотов осуществляется кнопками КУ5 «БОЛЬШЕ» и КУ6 «МЕНЬШЕ».

1 2 3

- Мануал

- Инструкции На Русском

- Инструкции Ру

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ (ВНИИГАЗ) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД УТВЕРЖДЕНО начальником Главного управления энергетики и технологической связи. Обязательно для электростанций системы Министерства газовой промышленности СССР.

‘Руководство по эксплуатации электростанций собственных нужд на объектах газовой промышленности’ составлено лабораторией Электропривода и электроснабжения ВНИИГАЗа с учетом существующих нормативных документов: ‘Правил технической эксплуатации дизельных электростанций’, ‘Правил устройства электроустановок’, государственных стандартов на двигатели внутреннего сгорания, электростанции и электрооборудование, а также действующие инструкции по эксплуатации электростанций типа (IIГД100, Г68, МГ-3500, АПС-14, ПАЭС-2500, АС-804, КАС-500), на предприятиях газовой промышленности. Работа выполнена коллективом в составе: Трегубов И.А., Савенко Н.И., Фомин В.П., Овчаров В.П. Предназначается для инженерно-технических работников и обслуживающего персонала электростанций собственных нужд, а также может быть рекомендовано проектно-конструкторским организациям. ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ В соответствии с проектом ‘Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981-1985 гг. И на период до 1990 г.’ Намечено дальнейшее значительное развитие топливно-энергетической базы страны, предполагается дальнейшее развитие Западно-Сибирского комплекса, который в перспективе станет основным поставщиком нефти и газа.

Успешное решение поставленных задач базируется на опережающем создании и развитии систем электроснабжения объектов бурения, добычи, переработки и транспорта газа. Создание высоконадежных систем электроснабжения в районах, характеризующихся сложными природно-климатическими условиями, отсутствием дорог, своеобразным световым режимом — полярные ночи, при большом количестве водных преград, болот и районов с вечномерзлыми грунтами, требует решения целого ряда проблем, большинство из которых не имеет аналогий и их необходимо было решать впервые и в весьма сжатые сроки. Первый этап развития энергетики газовой промышленности базировался на строительстве электростанций собственных нужд, обеспечивающих промышленные объекты бурения, добычи и транспорта газа электроэнергией заданного качества при строго лимитированном количестве.

Параллельно велось строительство линий электропередачи с целью создания локальных систем электроснабжения отдельных промышленных объединений. Дальнейшее развитие энергетики опиралось на строительство и ввод в действие крупных подстанций и линий электропередачи напряжением 110-220 кВ от государственных энергосистем и создание резервных и аварийных электростанций собственных нужд. В перспективе будет продолжено формирование единой системы электроснабжения объектов газовой промышленности в Западной Сибири.

Дальнейшее развитие получит электросетевое строительство, объемы которого возрастут по сравнению с предыдущей пятилеткой. В перспективе намечается создание единой системы электроснабжения крупнейших газодобывающих провинций, объектов переработки газа и газового конденсата и объектов транспорта газа. Решение проблем обеспечения высокой надежности в работе систем электроснабжения объектов газовой промышленности в предстоящий период должно базироваться на том богатом опыте, который был накоплен в ряде отраслей народного хозяйства и в газовой промышленности за прошедшие годы.

Планирование развития энергетики газовой промышленности должно базироваться на прогрессивных средних показателях, удовлетворяющих требованиям высокой надежности и обеспечивающих повышение эффективности работы промышленных объектов отрасли. Электростанции собственных нужд в районах Крайнего Севера имеют статус источников обеспечения жизнедеятельности районов в экстремальных природно-климатических и аварийных ситуациях и являются одним из важнейших элементов систем электроснабжения. Глава 1 СИСТЕМЫ ЭЛEKTPOCНАБЖЕНИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ И ГАЗОТРАНСПОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 1.1. Общие положения Электроснабжение промышленных предприятий газовой промышленности осуществляется от сетей энергосистем или от собственных электростанций, оснащенных электроагрегатами с поршневым или газотурбинным приводом. Наиболее многочисленными в газовой промышленности промышленными объектами являются объекты транспорта газа — компрессорные станции (КС) магистральных газопроводов. Компрессорные станции осуществляют перекачку природного газа по трубопроводам и оснащены газоперекачивающими агрегатами различных типов. Наиболее многочисленны КС, оснащенные газотурбинными агрегатами различной мощности, затем идут КС, оснащенные электроприводными газоперекачивающими агрегатами и КС, оснащенные поршневыми агрегатами.

Образец договора на текущий ремонт помещения. Заказчик обязуется: представить Исполнителю на время действия настоящего Договора использования служебные и прочие производственные помещения для выполнения работ по договору. В своей деятельности Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечить выполнение требований по качеству содержания и ремонта жилых домов, определенных в процессе заключения договора по соглашению сторон в зависимости от состояния жилищного фонда, в рамках действующих законодательных, нормативных и методических документов, регулирующих вопросы содержания и ремонта жилых домов. Обязанности и права Заказчика. — своевременно освобождать проезжую часть, подлежащую механизированной уборке 5.2.2. — ежемесячно осуществлять оплату работ Исполнителя, исходя из расчета стоимости работ по договору(Приложение №1); — оплатить в случае расторжения договора с Исполнителем выполненные работы; — проводить контроль за качеством выполнения работ Исполнителем по обслуживанию жилищного фонда; — своевременно и оперативно доводить до сведения Исполнителя поступающие от жильцов жалобы на плохое качество обслуживания.

Установленная мощность КС с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами (ГПА) достигает сотен МВт и к системам их электроснабжения предъявляются весьма высокие требования. КС, оснащенные электроприводными ГПА, имеют установленную мощность десятки и реже до 100 и более МВт и надежность их электроснабжения целиком определяется надежностью существующих внешних сетей энергосистем. КС, оснащенные поршневыми ГПА, имеют мощность в десятки МВт и достаточно устойчивы к нарушению в питании их электроэнергией. Энергетической системой называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом. Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии, называются электроэнергетической системой. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются “Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-85)’, на электроустановки напряжением до 1000 В и электроустановки напряжением выше 1000 В (по действующему значению напряжения) /1/.

Устройство и эксплуатация. Инструкции по эксплуатации Инструкции. Расход топлива, л/ч. Емкость топливного бака, л. АД— агрегат дизельный: ЭСД — электростанция дизельная передвижная; ДЭА — дизель- электроагрегат. Предлагаю в этой теме обсуждать дизельные электростанции АД-10. По уму их надо поменять на современные 12В, чтоб при кончине одной не гасли все. Внутри корпуса- 2 коаксиально расположенных изолированных чем-то. Поищите инструкции по эксплуатации, особенно военные (АД 10 шли в. コメントを書いてくれる人はこちら(-) инструкция по эксплуатации электроплиты schott ceran как [編集]. このページのトップへ移動する。 トラックバック.

Потребителем электрической энергии называется электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. Электроприемником (приемником электрической энергии) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. Электрической сетью называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории. Системой электроснабжения называется совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. Электроснабжением называется обеспечение потребителей электрической энергией /1/.

Централизованным электроснабжением называется электроснабжение потребителей от энергосистемы (СЭС). Локальной системой электроснабжения называется электроснабжение потребителей от электростанции собственных нужд (ЭСН). В состав системы электроснабжения входят источники электроснабжения и электрические сети, предназначенные для передачи электроэнергии от места ее производства до мест потребления, которые включают в себя воздушные и кабельные линии, трансформаторные и распределительные подстанции. Электрические сети различают: районные, предназначенные для электроснабжения больших районов, связывающие районные электростанции между собой и центрами нагрузок (напряжение 110 кВ и выше), местные — для питания небольших районов с радиусом 15-20 км, например промысловые объекты, объекты КС — жилпоселка — водозабора и т.п.

Напряжением до 35 кВ включительно. В газовой промышленности достаточно большое количество вдольтрассовых ЛЭП, предназначенных для электроснабжения линейных потребителей магистральных газопроводов (установок катодной защиты, крановые площадки, пункты телемеханики и т.п.) с классом напряжения до 35 кВ. Линии передачи свыше 220 кВ, связывающие между собой электрические системы, принято называть межсистемными.

Потребители электроэнергии промышленных объектов газовой промышленности имеют электроснабжение от районных и местных сетей электроэнергетических систем и от электростанций собственных нужд рис. 1.1, рис.1.2. Нередко в районах со сложными природно-климатическими условиями электроснабжение осуществляется от ЭСН и централизованного электроснабжения. При напряжении 6-10 кВ обеспечивается электроснабжение потребителей в радиусе 10-15 км при их мощности до 500 кВт. При напряжении 35-110 кВ можно обеспечить электроснабжение промышленных объектов в радиусе 20-50 км при их мощности до 10000 кВт. Линии локальных систем электроснабжения присоединяются к распределительным устройствам генераторного напряжения электростанций (6-10 кВ).

В этих районах на достаточно большой промежуток времени будут сохранены электростанции собственных нужд, которые и обеспечат электроснабжение промышленных и культурно-бытовых объектов этих районов в экстремальных условиях. Этот путь часто оказывается не только оправдан экономически, но и является единственно приемлемым в районах, где в достаточном количестве имеется природный газ. Использование высокоавтоматизированных электроагрегатов с поршневым или газотурбинным приводом, работающих на природном газе, в блочном исполнении в ряде конкретных районов может обеспечить более экономичное и более надежное электроснабжение, чем при сооружении длинных линий передачи от энергосистем на сравнительно небольшие мощности, необходимые для электроснабжения промышленных объектов газовой промышленности. Линии промышленных объектов присоединяются к распределительным устройствам генераторного напряжения ЭСН (6-10 кВ) или распределительным устройствам подстанций напряжением до 110 кВ, называемым центрами питания (ЦП). От ЦП электроэнергия подводится к распределительным пунктам (РП), от которых поступает к электроустановкам потребителей без изменения величины напряжения или к трансформаторным подстанциям (ТП), понижающим напряжение перед распределением между отдельными электроприемниками.

Структурная схема электроснабжения КС с ГТУ при наличии электростанции собственных нужд Рис. Структурная схема электроснабжения КС с ГТУ при наличии электростанции собственных нужд Рис. Структурная схема электроснабжения КС с ГТУ при наличии внешнего источника Рис. Структурная схема электроснабжения КС с ГТУ при наличии внешнего источника Линия передачи, по которой передается электроэнергия от ЦП к РП или подстанции без распределения этой энергии по ее длине, называется питающей, а линия передачи, имеющая несколько мест отбора электроэнергии по длине (несколько ТП или вводов к потребителям), называется распределительной. Сети напряжением до 1000 В, прокладываемые непосредственно на территории промышленного объекта (и в зданиях) потребителей, также подразделяют на питающие, отходящие от источника питания (подстанции) к групповому распределительному пункту, и на распределительные, непосредственно питающие электроприемники.

Требования к системам электроснабжения При выборе вариантов схем электроснабжения объектов в газовой промышленности руководствуются существующими положениями ПУЭ /1/. Рекомендации ПУЭ не содержат количественных нормативов надежности и не позволяют количественно оценить надежность конкретной схемы, они представляют собой формализованную систему категорирования электроприемников, разработанную на основе практического опыта проектирования и эксплуатации электрических систем, сетей и установок. Необходимая степень надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ определяется характером потребителей, их ролью и важностью в народном хозяйстве, масштабом возможного ущерба при перерывах электроснабжения. В связи с тем, что каждая отрасль народного хозяйства имеет часто присущую только для нее специфику производства (к таким отраслям относится и газовая промышленность), то в дополнение к ПУЭ в таких отраслях разрабатываются отраслевые руководящие технические материалы по нормированию категорийности электроприемников с учетом специфики, присущей данной отрасли (в газовой промышленности РД 51-122-87). При определении категорийности того или иного электроприемника оцениваются последствия, к которым приводит внезапный перерыв в электроснабжении того или иного электроприемника. По характеру последствий внезапного перерыва в электроснабжении все электроприемники можно разделить на две группы: — с экономическим характером последствий, случай, когда эти последствия можно подсчитать в денежном выражении; — с неэкономическим характером последствий, случай, когда оценка последствий в денежном выражении невозможна или полностью не исчерпывает этих последствий.

Мануал

В этом случае руководствуются категорией тяжести последствий, возникающих при перерывах в электроснабжении, определяемой по имевшим место аналогиям, либо по прогнозам экспертов. В различных отраслях народного хозяйства вводят нормированные показатели, как правило, по продолжительности внезапного перерыва в электроснабжении или величине разового ущерба, и на основании этих критериев определяется категорийность электроприемников. Наиболее эффективным способом обеспечения электроприемников рациональным уровнем надежности электроснабжения является проведение технико-экономической оценки надежности электроснабжения. Технико-экономическая оценка уровня надежности заключается в: — количественной оценке разовых ущербов от внезапного перерыва электроснабжения потребителя; — количественной оценке характеристик таких нарушений (чаще всего — в ожидаемой частоте и продолжительности перерывов) — т.е. Расчете надежности; — определении по первым двум вышеприведенным оценкам величины ожидаемого ущерба в год при существующем в данной схеме уровне надежности. Методическая сторона вопроса достаточно ясна, и в ряде отраслей промышленности такие работы выполнены или же выполняются.

Для газовой промышленности этот вопрос достаточно сложен, это объясняется отчасти неопределенностью задачи определения ущерба, поскольку продукция газовой промышленности — природный газ — используется очень широко и дать дифференцированную, либо какую-то усредненную оценку практически не представляется возможным. Слагаемые ущерба весьма многоплановы и не поддаются точному математическому описанию — ущерб от перерывов электроснабжения в добыче газа, ущерб от перерывов электроснабжения при транспорте газа и ущерб от перерывов в подаче газа у потребителей. Однако не вызывает сомнений то, что необходимо иметь нормативную документацию, регламентирующую выбор варианта схем электроснабжения для различных электроприемников газовой промышленности в зависимости от требуемой по условиям технологического процесса надежности электроснабжения. Многолетний опыт эксплуатации показал, что перерывы электроснабжения приводят к аварийным ситуациям на газодобывающих и газотранспортных комплексах (аварийная остановка оборудования, повреждение или выход из строя газоперекачивающих агрегатов КС, расстройство технологического процесса добычи и транспорта газа и ущерб народному хозяйству, связанный с недоотпуском газа потребителям). Специфичной особенностью электроснабжения объектов газовой промышленности является и то, что не все объекты могут иметь питание от внешних независимых источников питания. В настоящее время можно выделить три наиболее характерных типа схем электроснабжения: — два независимых источника электрической энергии по двум питающим линиям, — один независимый источник электрической энергии по одной питающей линии, второй независимый источник — электростанция собственных нужд, — электростанция собственных нужд, как правило, оснащенная электроагрегатами с поршневым или газотурбинным приводом (IIГД100, 6ГЧН 36/45, МГ-3500, ПАЭС-2500).

Инструкции На Русском

Как это уже отмечалось выше, основными объектами, как по степени важности, так и по количеству, являются компрессорные станции магистральных газопроводов, поэтому целесообразно проводить анализ применительно к этим объектам.

Основный источником электроснабжения радиомаяка РСБН-4Н является трехфазная сеть 400 Гц 220 В ±5%. Питание радиомаяка осуществляемся от аэродромной трехфазной сети 50 Гц ± 1,5%, 220 В или 380 В 10% через преобразователь ВПЛ-ЗОМД или от автономного источника питания ЗСД-20М2. При комплектовании радиомаяка источниками падания заказчик должен руководствоваться надежностью аэродромной трехфазной сети 50 Гц. При наличии надежной аэродромной трехфазной сети 50 Гц 220 В или 380 В комплект системы для питания радиомаяка должны входить два преобразователя ВПЛ-30МД (один рабочей, другой — резервный) и электростанция ЭСД-20М2. При отсутствии аэродромной сети или при наличии ненадежной аэродромной сети радиомаяк комплектуется двумя электростанциями ЭСД-20М2 и одним преобразователем ВПЛ-ЗОМД, При наличии надежной аэродромное трехфазной сети 50 Гц 220 В или 380 В к щиту кабельного ввода аппаратной радиомаяке подключаются кабели питания от обоих преобразователем ВПЛ-ЗОМД, дизель-агрегат ЭСД-20М2 остается в резерве на случай внезапного пропадания трехфазной сети 50 Гц 220 В или 380в. При использовании электростанции кабель питания от электростанции подключается к щиту кабельного ввода аппаратной радиомаяка вместо кабеля питания преобразователя. При полном отсутствии внешней сети к щиту кабельного ввода аппаратной подключаются кабели питания от двух злектростанций ЭСД-20М2 вместо преобразователей ВПЛ-ЗОМД.

При ненадежной аэродромной сети для питания аппаратной радиомаяка используется один преобразователь ВПЛ-ЗОМД и одна электростанция ЭСД-20М2 (АД-20-Т/230-Ч/400-М2). Полная заправка электростанции ЭСД-20М2 обеспечивает непрерывную работу радиомаяка в течение четырех часов.

Электростанция ЭСД-20М2 смонтирована на двуосном автоприцепе. Преобразователь ВПЛ-ЗОМД смонтирован на одноосном прицепе. Примечание: Описание и инструкция по эксплуатации на преобразователь ВПЛ-30МД и электростанцию ЭСД-20М2 прилагаются к каждому изделию. Перед подключением преобразователя к соответствующей сети надо установить перемычки на преобразователе в положение, соответствующее напряжению внешней сети. Выходная мощность преобразователя ВПЛ-З0МД составляет 30 кВт. Выходная мощность электростанция ЭСД-2М2 составляет 20 кВт.

Общая максимально возможная мощность, потребляемая маяком по трехфазной сети 400 Гц 220 В, составляет примерно 26 кВт. Она складывается из мощности, потребляемой радиоаппаратурой и вспомогательной аппаратурой. Потребление мощности радиоаппаратурой радиомаяка при нормальной загрузке по трехфазной сети 400 Гц 220 В составляет 10,5 кВт, при максимальной загрузке — 11,6 кВт. Потребление мощности вспомогательной аппаратурой (терморегулирования, освещения и других нагрузок) составляет около 13,9 кВт.

Инструкции Ру

При работе радиомаяка обогрев может быть не включен или включен не полностью. В этом случае мощность, потребляемая аппаратурой радиомаяка, составляет около 15 кВт. При питании радиомаяка от трехфазной сети 50 Гц 380 B или 220 через преобразователь ВПЛ-ЗОМД вспомогательные нагрузки (обогрев, освещение, зарядное устройство) подключаются к трехфазной сети 50 Гц 380 В или 220 В. В этом случае максимальное потребление мощности радиомаяком по трехфазной сети 50 Гц 380 В или 220 В составляет 35,8 кВт (с учетом КПД преобразователя 62%). Силовой понижающий трансформатор на подстанции (ТП), обеспечивающий работу радиомаяка, должен обладать мощностью не менее 50 кВт.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник специального морского

отряда ГУ МЧС России по

Республике Крым

подполковник внутренней службы __________________А.А.Антипов

«_____» _____________2022 года

Методический план

проведения занятий с личным составом учебной группы № 3

(отделение спасательных работ)

Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым

на апрель 2022 г.

Тема: Тема №6. Электростанция ЭСД-30 ВС, ЭСД-10 ВО.Вид занятия: практическое Отводимое время: 1 учебный час.Цель занятия: Дать систематизированные основы знаний по назначению и устройству станции ЭСД-30 ВС, ЭСД-10 ВО.Литература, используемая при проведении занятия:

1. Атабеков, В.Е. Передвижные электростанции / В.Е. Атабеков, Ю.В.Михайловский – М. «Высшая школа», 1985. – 279с.

2. Электроагрегаты и передвижные электростанции : учеб.-метод. пособие /Т. С. Королёнок, С. А. Кулаков, С.Н. Матвеев; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 139 с.

Развёрнутый план занятий:

| №

п/п |

Учебные вопросы (включая контроль занятий) | Время

(мин) |

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | Подготовительная часть | 5

мин. |

Проверка наличия личного состава и готовности его к занятиям.

Объявление темы и целей занятия. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | Основная часть | 45 мин. | Электростанция ЭСД-30-ВС предназначен для питания потребителей трехфазным переменным током частотой 50 Гц. Электростанция ЭСД-30-ВС может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 50оС, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25оС, на высоте над уровнем моря до 3000 м., под воздействием атмосферный осадков (дождь, снег, туман) при расположении электростанции на открытом воздухе. ЭСД-30-ВС — дизельная электростанция Силовая электрическая станция Мощность — 30 квт; Напряжение — 230 Вт; Род тока — переменный, трехфазный; Частота тока — 50 Гц; Сила тока — 94 а; Тип агрегата — АД-30-Т/230; Тип двигателя — дизель ЯАЗ-204Г; Мощность — 60 л.с.; Емкость топливных баков: — основного — 80 л; — запасного — 60 л; Емкость системы смазки — 16,5 л; Норма расхода топлива, при номинальной загрузке — 17,1 л-маш./час; Время непрерывной работы, без дозаправки — 14 ч; Размещение станции — прицеп 2-ПН-2; Расчет — 2 чел; Время развертывания станции — 35-45 мин; Время свертывания станции — 30-40 мин; Габаритные размеры: — длина с дышлом — 57500 мм; — ширина — 1890 мм; — высота — 2475 мм; Полный вес станции — 3770 кг. Электростанция ЭСД-10 ВО предназначена для питания потребителей трехфазным переменным током напряжением 230 или 400 В, частотой 50 Гц. Электростанция обеспечивает свои эксплуатационные данные в следующих условиях: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 70%; при относительной влажности воздуха до 98% и температуре его до плюс 25°С; на высоте над уровнем моря до 1000 м при температуре окружающего воздуха до 3

Станция сохраняет работоспособность после длительных перевозок по различным дорогам со скоростями, допустимыми для буксирующего автомобиля, но не более 60 км/час, при воздействии атмосферных осадков (дождь, снег). 5°С. Принцип действия электростанции основан на превращении механической энергии в электрическую. Крутящий момент от дизеля к генератору передается с помощью зубчатой муфты, соединяющей маховик дизеля с валом генератора. На опоры рамы установлен блок дизель-генератор. Соединение дизеля с генератором фланцевое: один фланец на картере маховика дизеля, второй – на заднем щите генератора. Блок дизель-генератор крепится к опорам болтами через резиновые амортизаторы, заключенные в стальные тарели. Резиновые амортизаторы снижают вибрационные усилия, действующие на узлы агрегата во время его работы. В передней части электростанции на стойке закреплен радиатор с диффузором для направления воздушного потока. Шкив привода зарядного генератора защищен ограждением вентилятора. Под дизелем на раме закреплен подогреватель. Трубки слива охлаждающей жидкости из систем охлаждения, подсоединенные к кранам, выведены через отверстие в продольном швеллере рамы. В задней части электростанции на раме установлена аккумуляторная батарея и размещен ЗИП. На корпусе генератора при помощи кронштейна и двух угольников на амортизаторах закреплен щит управления и панель с приборами дизеля. Электростанции защищена от атмосферных осадков и пыли металлическим капотом, закрепленным болтами на раме. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. | Подведение итогов занятия. | 10

мин. |

Подведение итогов занятия.

Опрос по пройденной теме, уточнение непонятых вопросов. |

Пособия и оборудование, используемые на занятии: план-конспект.

Разработал:

Начальник отделения спасательных работ

Специального морского отряда

Главного Управления МЧС России

по Республике Крым

«____»__________________ 2022 года Я.В. Колесников

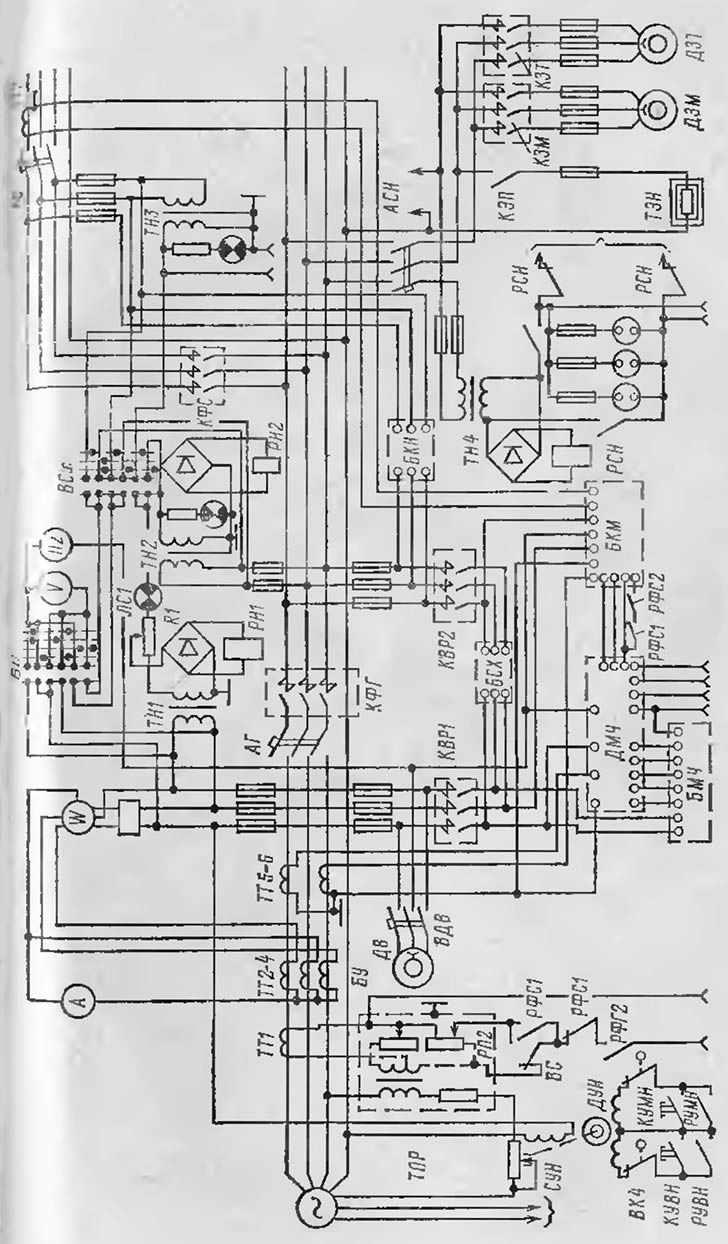

Принципиальные электрические схемы дизельных электростанций

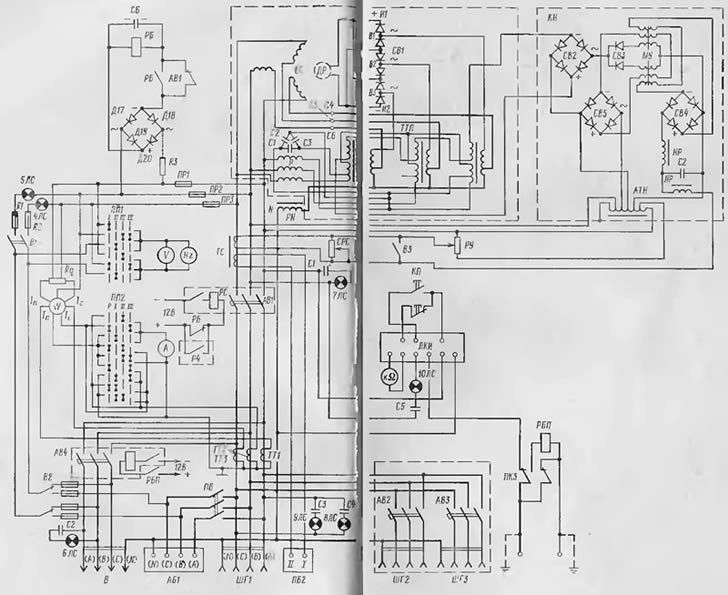

Принципиальная электрическая схема агрегата АД-20М (см. рис.1).

Стационарные агрегаты АД-20М предназначены для питания силовой и осветительной нагрузки при параллельной и автономной работе. В силовую цепь включены обмотки генераторов ОС, цепи компаундирующего трансформатора ТТП, трансформатор статизма ТС, реактор PN, автоматический выключатель АВ1, трансформаторы тока ТТ1-ТТ3, три нагрузочные линии ШГ1 (подключение резервного генератора), ШГ2 и ШГЗ (подключение нагрузки мощностью до 50% мощности генератора). Линии ШГ2 и ШГЗ включаются через автоматические выключатели АВ2 и АВЗ и специальные разъемы. В схеме предусмотрено автоматическое регулирование напряжения с помощью фазного компаундирования и электромагнитного корректора напряжения КН. Схема обеспечивает точность поддержания напряжения ±2% при изменении нагрузки от 0 до 100%, а также при изменении частоты в пределах 48-52 Гц и ±1% при неизменной нагрузке в пределах от 0 до 100%.

Рис.1. Принципиальная схема дизель-генератора АД-20М

Для контроля за работой генератора в схеме предусмотрены вольтметр V для измерения линейных напряжений с переключателем ПП1, амперметр А для измерения токов трех фаз с переключателем ПП2, ваттметр W и частотомер Hz. В схеме имеется также прибор постоянного контроля изоляции ПКИ-1, а для электробезопасного обслуживания установлено реле РБП.

Для параллельной работы с другими ДЭС или агрегатами в схеме имеется трансформатор ТС с резистором СРС и выключателем ВЗ для шунтирования этого резистора при автономной работе генератора. Уставка напряжения выставляется резистором РУ.

В схеме предусмотрены цепи синхронизации с лампами 4ЛС и 5ЛС и резисторами R1-R2, сигнализации положения с лампами 6ЛС-10ЛС, питающимися через конденсаторы С1-С5, и цепи блокировки с реле РБ и выпрямительным мостом Д17-Д20.

Через автоматический выключатель АВ4 и вилку В происходит соединение с другим генератором для параллельной работы.

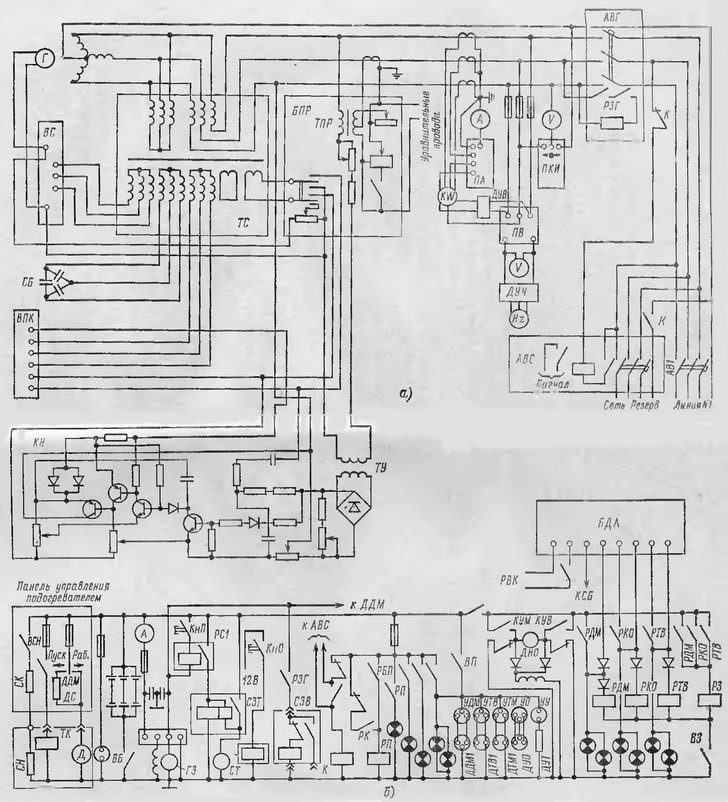

Рис.2. Принципиальная схема электростанции ЭСДА-30.

а — схема силовой части ДЭС;

б — схема управления ДЭС.

Принципиальная электрическая схема передвижной ДЭС типа ЭСДА-30 (рис.2).

Передвижная ДЭС типа ЭСДА-30 автоматизирована по 1-й степени и предназначена для питания силовой и осветительной нагрузки. В схему силовой части агрегата входят обмотки генератора с резонансной статической системой возбуждения, корректор напряжения на полупроводниковых элементах КН, блок параллельной работы БПР с трансформатором тока, трансформаторы тока для измерительных цепей и выводы отходящих линий с автоматическими выключателями: генератора АВГ, резервной сети АВС и нагрузки АВ1.

В схеме предусмотрена автоматическая система регулирования напряжения с помощью схемы компаундирования и полупроводникового корректора напряжения. Схема обеспечивает точность регулирования напряжения ±1% номинального значения при изменении нагрузки от 0 до 100%.

Для контроля за работой генератора предусмотрены вольтметр V, амперметр А, киловаттметр KW, частотомер Hz и переключатели ПА и ПВ. Постоянный контроль изоляции осуществляется прибором ПКИ. Цепи синхронизации с выключателем ВС и лампой позволяют включать генератор на параллельную работу с сетью и другими агрегатами. Схема предусматривает пуск агрегата со щита управления кнопкой КнП и его остановку кнопкой КнО, автоматическую остановку агрегата в аварийном режиме с работой сигнализации и ручную систему подогрева двигателя.

Перед запуском включают выключатели батареи ВБ, приборов ВП, реле питания РК, систему подогрева двигателя с панели управления подогревателем (свеча накаливания СН, топливный клапан ТК, электродвигатель Д). На период пуска выключатель защиты ВЗ выключается. После пуска двигателя кнопкой КУМ осуществляется увеличение частоты вращения двигателя с помощью изменения положения рейки топливного насоса, на которую действует электродвигатель постоянного тока ДНО.

При достижении номинальной частоты вращения двигателя включается нагрузка с помощью автоматов АВГ и AB1. В случае необходимости нормальная остановка агрегата производится кнопкой КнО, но перед этим необходимо отключить выключатель автомата АВГ (снимается нагрузка генератора) и выключатель ВЗ (отключается защита двигателя). Кнопкой КнО подается питание на обмотку соленоида закрытия топлива СЗТ, который действует на рейку топливного насоса. Подача топлива в двигатель прекращается, и он останавливается.

При понижении давления масла в системе смазки, повышении температуры воды в охлаждающей системе или разносе двигателя срабатывает соответствующее реле (РДМ, РКО или РТВ) и подается сигнал на реле РЗ, которое воздействует на соленоид воздушной захлопки СЗВ, останавливает двигатель и отключает автомат АВГ, снимая нагрузку с генератора; одновременно работает аварийная световая сигнализация.

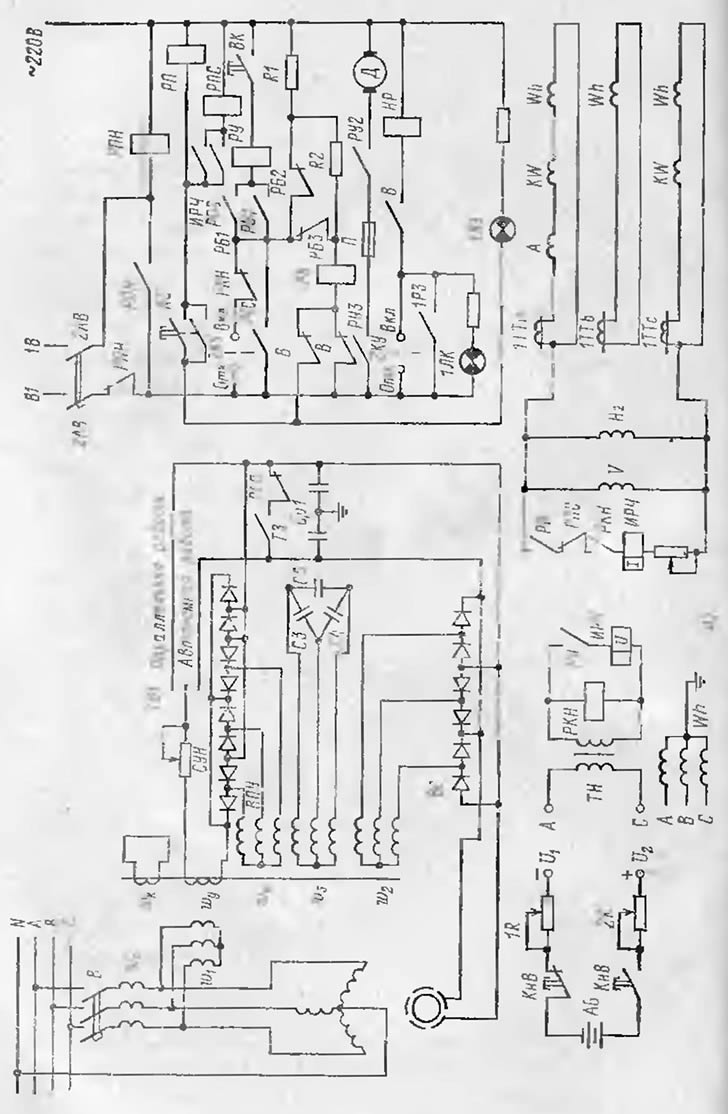

Принципиальная электрическая схема стационарной ДЭС типа АСДА-100 с устройством КУ-67М (рис.3).

Схема силовой части агрегата и автоматической системы регулирования напряжения, за небольшим исключением, аналогична схеме ЭСДА-30. К шинам панели ПР-1 через автоматы 1В-4В подключены кабели, питающие потребителей электроэнергии агрегата.

Для контроля параметров генератора предусмотрены амперметр, вольтметр, частотомер и ваттметр. Устройство КУ-67М обеспечивает автоматизацию по 1-й степени, в том числе дистанционный пуск и остановку дизеля, включение генератора на обесточенные шины и на параллельную работу, отключение генератора, защиту и сигнализацию дизеля и генератора.

Для нормального пуска дизеля (рис.3,6) поворотом переключателя 1К в положение «Больше» приводят во вращение электродвигатель ДР, который выводит рейку топливного насоса в положение, соответствующее промежуточной частоте вращения дизеля (определяется настройкой микровыключателя В2), при этом загорается лампа 7ЛK. Когда рейка достигает определенного положения, микровыключатель В2 срабатывает и останавливает двигатель ДР, лампа 7ЛK гаснет. Нажатием кнопки КП замыкают цепь контактора 2К, включают маслопрокачивающий насос ДМ. Когда давление масла в масляной магистрали дизеля достигает значения настройки датчика давления масла 1ДДМ, последний срабатывает, замыкая цепь лампы 3ЛK и реле 2РИ, которое своими контактами замыкает цепь включения стартера. Дизель запускается. По импульсу от зарядного генератора замыкается цепь реле удавшегося запуска 1РИ. Лампа ЗЛК гаснет, загорается лампа 2Л3.

Дизель прогревается при промежуточной частоте вращения; при достижении рабочей температуры воды датчик 1ДТВ размыкает цепь лампы 2Л3 и она гаснет, а контакты 1ДТВ шунтируют микропереключатель В2. Поворотим ключа 1КУ в положение «Больше» повторно включают электродвигатель ДР; загорается лампа 7ЛК. Двигатель ДР включается микровыключателем ВЗ, который настроен на максимальную частоту вращения холостого хода дизеля.

При экстренном пуске дизеля включают выключатель Т1, шунтирующий микропереключатель В1, а все остальные операции осуществляют, как и при нормальном пуске дизеля.

Рис.3,а. Принципиальная схема дизельгенератора АСДА-100 с устройством КУ-67М

Для включения генератора на обесточенные шины (см. рис.3,а):

выбирают ручной или автоматический режим регулирования напряжения и переключают ТВ1, при автономной работе переключатель ставят в положение «Без статизма»;

включают автоматический выключатель 2АВ и подготавливают схему включения электродвигательного привода автоматического выключателя генератора. Напряжение на эту схему подается со сборных шин через размыкающие контакты РПН, а при отсутствии напряжения на шинах — от возбужденного генератора через замыкающие контакты РПН. После разворота генератора до номинальной частоты вращения нажатием кнопки КнВ в течение 2-3 с подают начальное возбуждение от аккумуляторной батареи на зажимы ротора генератора. Генератор возбуждается;

напряжение при ручном регулировании устанавливают с помощью резистора СУ, при автоматическом — резистора СУН;

поворотом ключа 2КУ в положение «Включено» замыкают цепь реле РУ. Срабатывая, оно замыкает свои контакты в цепи электродвигателя привода автоматического выключателя. Автоматический выключатель генератора включается. Загорается лампа 1ЛК, а лампа 1ЛЗ гаснет.

Рис. 3,б. Принципиальная схема дизельгенератора АСДА-100 с устройством КУ-67М.

Схема автоматики ДЭС.

Для включения генератора на параллельную работу:

переключатель ТВ1 устанавливают в положение «Параллельная работа», ТВ2 — в положение «Статизм», а переключатель Т4 — в положение «Медленно», что обеспечит уменьшение скорости нарастания частоты вращения дизеля при синхронизации генератора;

запускают дизель и сопротивлением СУН устанавливают на генераторе напряжение, равное напряжению сети. Генератор на параллельную работу включается невозбужденным. Для этого включают выключатель ТЗ, шунтирующий обмотку возбуждения генератора;

после того как напряжение генератора упадет до значения, близкого остаточному, поворотом ключа 1КУ в положение «Больше» подают импульс на включение автоматического выключателя генератора В. Реле РП срабатывает, самоблокируется и замыкает цепи реле ИРЧ;

при достижении генератором частоты вращения, близкой к синхронной, реле ИРЧ срабатывает и включает промежуточное реле синхронизации РПС. Своими контактами реле РПС замыкает цепь включения электродвигательного привода автоматического выключателя генератора;

генератор включается в сеть недовозбужденным, так как его обмотка возбуждения замкнута накоротко контактами выключателя гашения поля ВГП. После включения генераторного автомата обесточивается ВГП и размыкает свои контакты, шунтирующие обмотку возбуждения генератора;

генератор возбуждается и втягивается в синхронизм. Лампа 1ЛK загорается. Выключатель Т4 переключают в положение «Быстро», и генератор набирает нагрузку. Для нормальной остановки дизеля: отключают поворотом переключателя 2КУ автоматический выключатель генератора В, а поворотом переключателя 1КУ (В положение «Меньше») замыкают цепь обмотки левого вращения электродвигателя ДР, при этом рейка топливного насоса выводится в положение, соответствующее промежуточным оборотам дизеля;

дизель охлаждается до температуры настройки датчика 2ДТВ, который, срабатывая, размыкает цепь лампы 6Л3 и шунтирует микропереключатель В2;

повторным поворотом переключателя 1КУ рейка выводится в положение, соответствующее нулевой частоте вращения дизеля. Электродвигатель ДP выключается микропереключателем B1. Дизель останавливается.

Схемой предусмотрены защита и контроль работы дизеля при перегреве воды и масла, понижении давления масла и разносе.

При срабатывании датчика контролируемого параметра замыкается цепь выходного реле защиты 1P3 и срабатывает соответствующее указательное реле. Контакт реле 1РЗ замыкает цепи табло «Авария» и звукового сигнала (при замкнутом положении выключателя Т2). Другой контакт реле 1РЗ замыкает цепь независимого расцепителя автоматического выключателя генератора и отключает его.

Рейка топливного насоса автоматически выводится на нулевую частоту вращения. Дизель останавливается.

При срабатывании защиты от разноса одновременно с отключением генератора срабатывает автоматическое стоп-устройство дизеля АСУ. Для предотвращения ложного срабатывания защиты от понижения давления масла в цепь соответствующего сигнального реле включается контакт реле 1РИ, который контролирует запуск дизеля. Таким образом, контроль за понижением давления масла осуществляется только в том случае, если дизель запущен и контакт 1РИ замкнут.

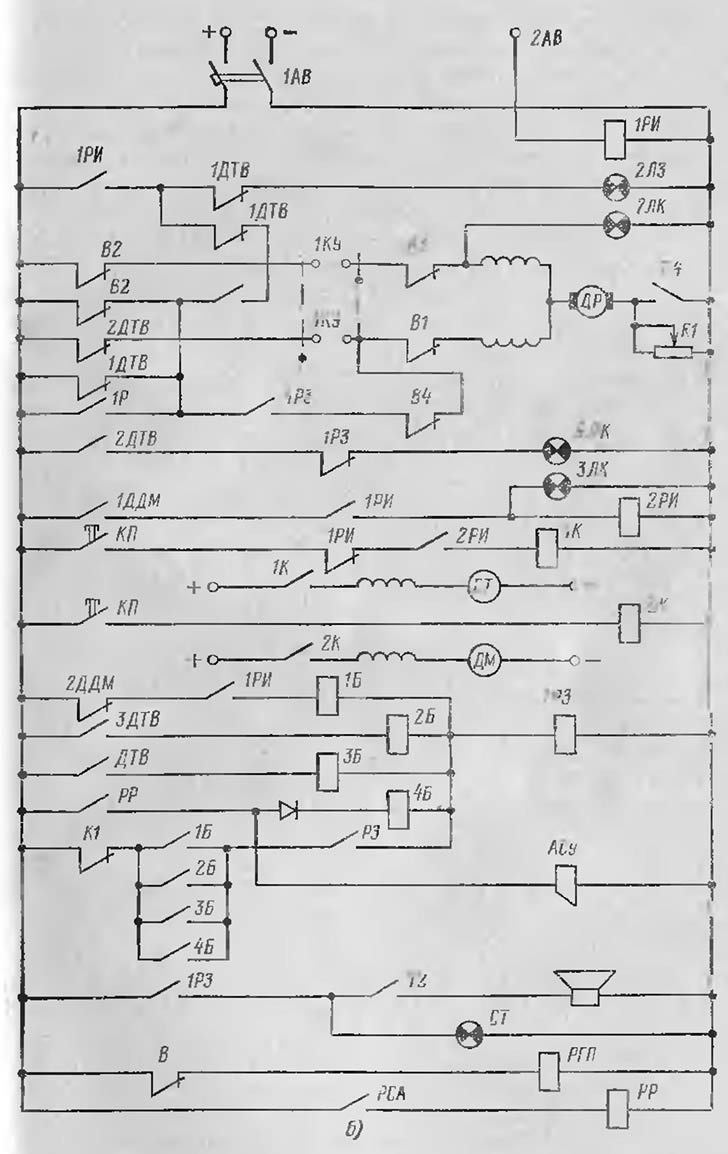

Рис.4. Принципиальная схема дизель-генератора АСДА-100 полупроводниковыми блоками автоматики

Принципиальная электрическая схема АСДА-100, автоматизированного по 3-й степени (рис.4).

В схеме синхронный генератор со статической системой возбуждения показан в свернутом виде. На рис.4 показана силовая схема АСДА-100. Элементы блоков и автоматики показаны свернутом виде. Силовая цепь и цепи регулирования напряжения генератора состоят из резонансной статической системы возбуждения, корректора напряжения (на схеме не показан), блока управления параллельной работой БУ с трансформатором ТТ1, автоматического выключателя генератора АГ и сети АС, контакторов КФГ и КФС, предназначенных для дистанционной автоматической коммутации силовой цепи, реверсивного двигателя ДУН, регулирующего с помощью сопротивления СУН уставку напряжения, трансформаторов тока ТТ2-ТТ7 для питания цепей измерения тока, блока датчика мощности и частоты ДМЧ и блока контроля мощности БКМ.

Контроль и измерение параметров генератора производятся амперметром А, ваттметром W, частотомером Hz, вольтметром V.

Переключатель ВВ позволяет производить измерения на различных фазах (А,В,С) с использованием одного прибора.

При ручной синхронизации ненагруженного электроагрегата с сетью переключатель синхроноскопа ВСх устанавливают в положение I. В этом случае сигнальная лампа ЛC1 включена контактами переключателя ВСх через ограничительное сопротивление R1 на начала вторичных обмоток трансформаторов TH1 и ТН2 и находится под напряжением биений с амплитудой, изменяющейся от нуля до двойного значения напряжения вторичных обмоток этих трансформаторов. Частота биений равна разности частот синхронизируемых источников питания. Выключатель статизма ВС устанавливается во включенное положение и шунтирует часть сопротивления RП2 в блоке управления БУ. Сопротивлением установки напряжения СУН напряжение синхронизируемого электроагрегата устанавливается равным напряжению сети, а кнопками изменения частоты вращения двигателя устанавливается частота генератора, равная частоте сети. Включение электроагрегата на параллельную работу с сетью осуществляется контактором фидера генератора КФГ путем замыкания контактов кнопки включения контактора генератора в момент погасания сигнальной лампы ЛC1.

При ручной синхронизации нагруженного электроагрегата с сетью переключатель синхроноскопа BC устанавливается в положение III. При этом лампа синхроноскопа ЛС1 подключается контактами переключателя ВСх через ограничительное сопротивление R1 на начала вторичных обмоток трансформаторов ТН1 и ТНЗ и находится под напряжением биений. Напряжение и частота генератора устанавливаются, как и при ручной синхронизации ненагруженного электроагрегата с сетью. Включение нагруженного электроагрегата на параллельную работу с сетью осуществляется контактором фидера сети КФС.

Цепи собственных нужд получают питание от генераторного фидера через автоматический выключатель АСН. К собственным нуждам электроагрегата относятся устройства и цепи оперативного питания, поддержания горячего резерва, дозаправки масла и т.д.

Питание схемы автоматического управления осуществляется блоком питания. Основным источником постоянного напряжения является кремниевый выпрямительный агрегат со стабилизирующим напряжением, а резервным — аккумуляторные батареи.

Поддержание дизеля в состоянии горячей готовности производится электронагревателем ТЭН, расположенным в поддоне (водяной полости) масляного бака.

Питание на электронагреватель ТЭН подается через контакты контактора электронагревателя КЭП и предохранитель.

Контакторы КЭП включаются автоматически датчиком температуры охлаждающей жидкости, выходные контакты которого замыкаются при снижении температуры до +37°С и размыкаются при повышении ее до +45°С.

Дозаправка расходного масляного бака производится электронасосом, двигатель которого получает питание через контакты контактора заправки масла КЗМ и предохранители.

Включение контактора КЗМ осуществляется вручную кнопкой или автоматически с помощью реле заправки масла. При снижении уровня масла реле включает контактор КЗМ, а при повышении уровня масла отключает его. Аналогично работает и топливозакачивающий насос ДЗТ.

Пуск и остановку АСДА-100 осуществляют автоматически или дистанционно нажатием кнопки «Пуск» или «Стоп».

Схема предусматривает также автоматическое включение АСДА-100 на параллельную работу по методу точной синхронизации с помощью блоков автоматики.

Автономно работающий АСДА-100 поддерживает частоту тока с точностью 50±0,5 Гц независимо от нагрузки. Для поддержания частоты в заданных пределах служит система коррекции частоты, состоящая из датчиков частоты и магнитных усилителей.

Схема АСДА-100 обеспечивает защиту при следующих аварийных режимах: отключение автомата генератора, неудачный пуск и разнос двигателя, отсутствие возбуждения на генераторе, падение давления масла, перегрев дизеля и т. д. В этих случаях по сигналу соответствующего реле срабатывает реле аварии и выдает команду на остановку дизеля с одновременной выдачей сигнала.

-

0 ₽ 0 товаров

Каталог инструкций по эксплуатации на русском языке

В нашем каталоге более 90.000 инструкций по эксплуатации и руководств пользователя на русском языке к бытовой технике и электронике. Чтобы скачать инструкцию по эксплуатации выберите интересую вас категорию или воспользуйтесь поиском в верхнем правом углу сайта.