МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Утверждаю

Заместитель Министра

путей сообщения

В.Т. СЕМЕНОВ

30 марта 1998 г. № ЦП-544

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция регламентирует порядок и условия содержания земляного полотна, водоотводных, укрепительных и защитных сооружений сети железных дорог для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов с установленными скоростями. Исправное состояние земляного полотна и его сооружений обеспечивается соответствием его конструкций действующим нагрузкам, выполнением планово-предупредительных ремонтов и основано на непрерывном текущем содержании и периодическом проведении капитального ремонта.

2. Главной задачей содержания земляного полотна является обеспечение исправности состояния всех его элементов, предупреждение появления неисправностей, своевременное их устранение, а также ликвидация причин, вызывающих появление неисправностей.

3. Земляное полотно железнодорожного пути (далее земляное полотно) служит основанием для верхнего строения пути и состоит из комплекса инженерных сооружений, рассчитанного на длительные сроки службы.

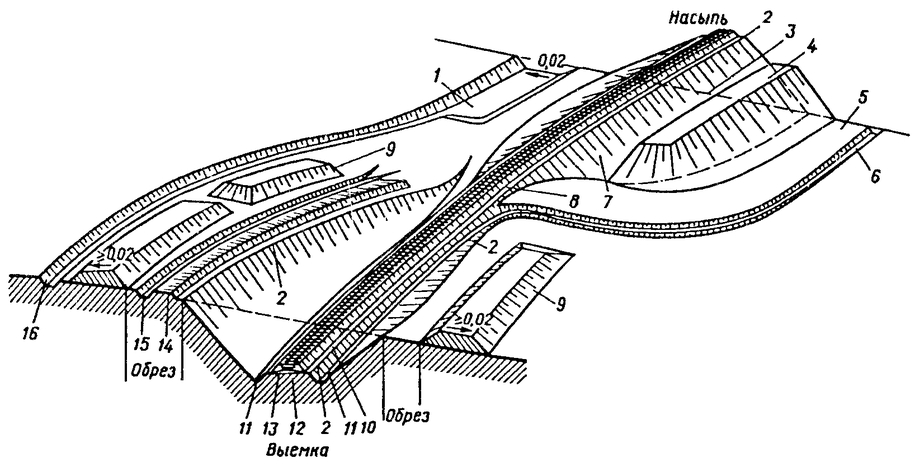

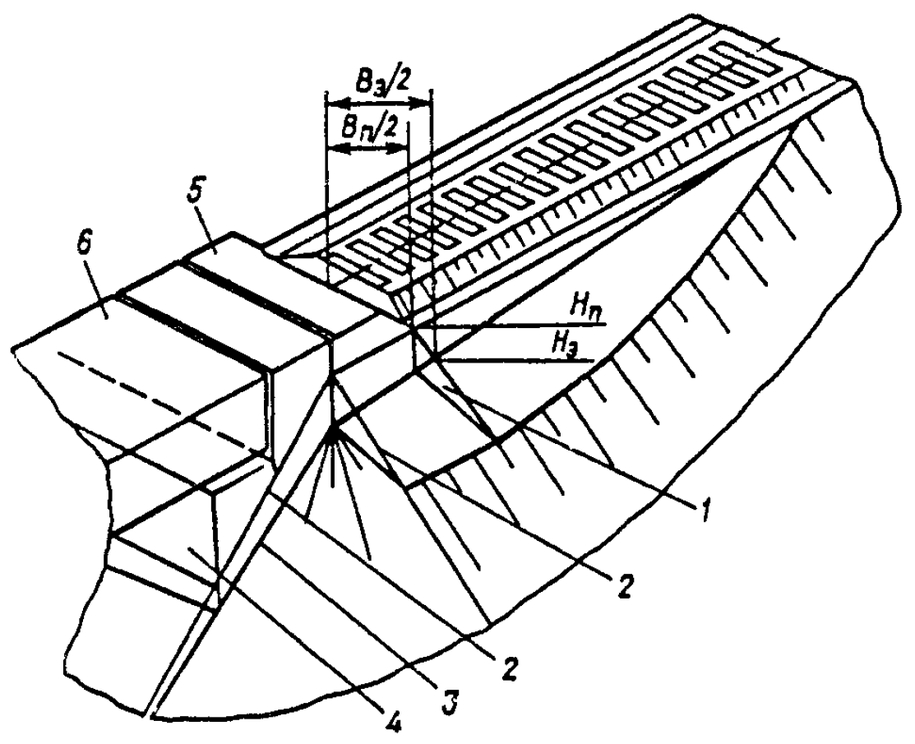

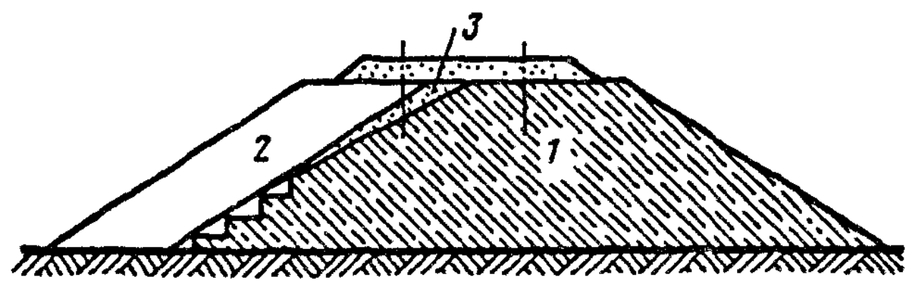

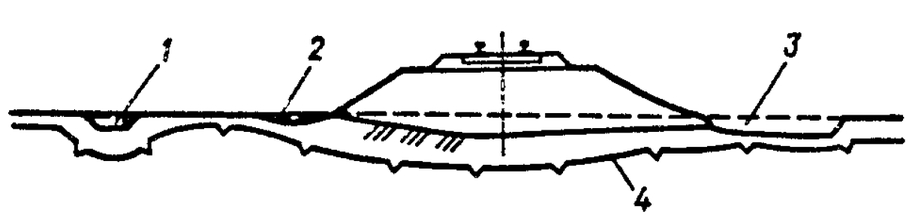

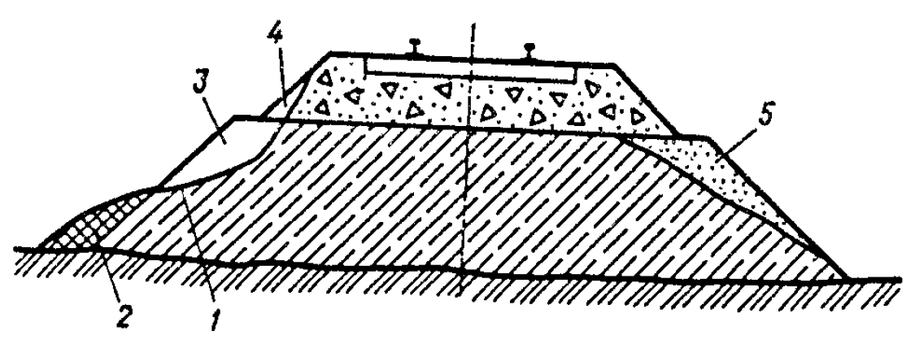

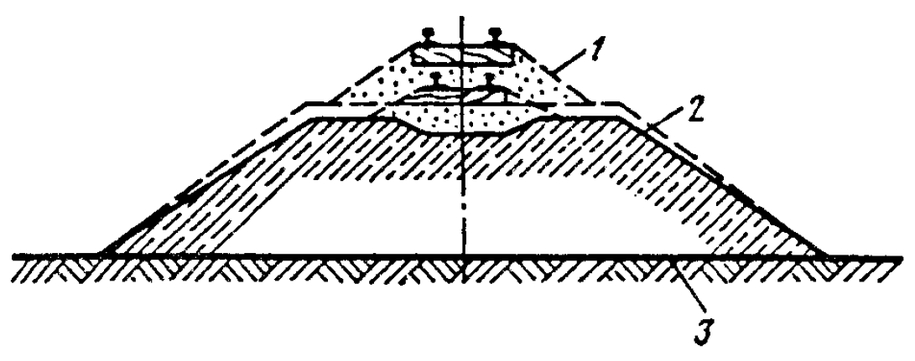

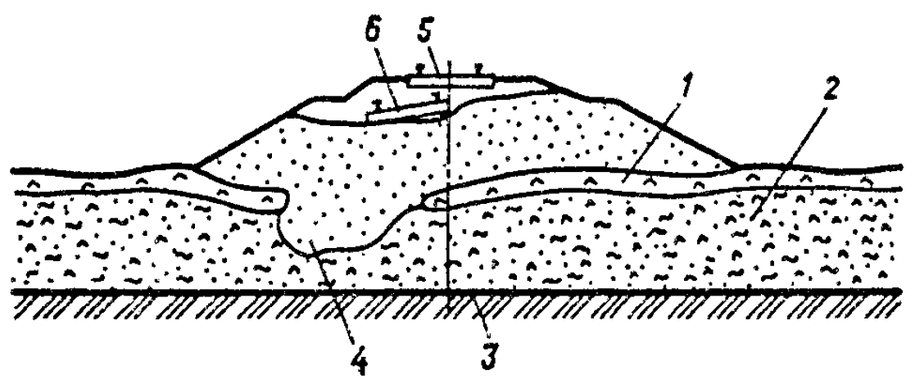

В комплекс инженерных сооружений земляного полотна (рис.) входят:

насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки и нулевые места. К нулевым местам относятся переходные участки земляного полотна от полунасыпей или насыпей с высотой одного из откосов до 1 м к выемкам или полувыемкам с высотой их откосов до 1 м;

Элементы земляного полотна и связанные с ним устройства:

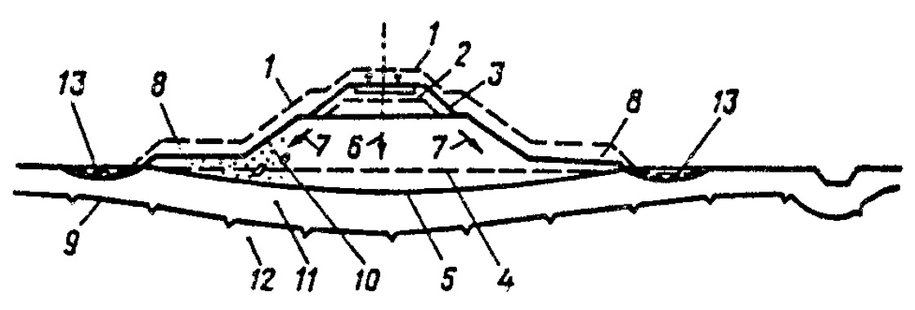

1 — резерв; 2 — бровка; 3 — основание насыпи; 4 — контрбанкет; 5 — берма; 6 — водоотводная продольная канава; 7 — откос; 8 — нулевое место; 9 — кавальер; 10 — обочина; 11 — кювет; 12 — основная площадка; 13 — сливная призма; 14 — банкет; 15 — забанкетная канава; 16 — нагорная канава

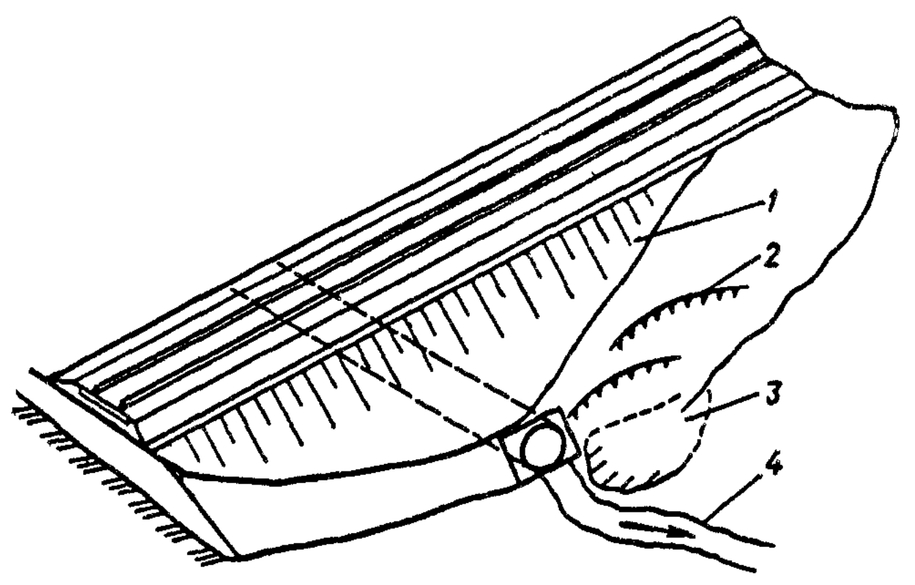

устройства для отведения поверхностных вод (лотки, кюветы, забанкетные и нагорные канавы у выемок; продольные канавы у насыпей и нулевых мест);

сооружения для перехвата и отведения грунтовых вод (закрытые дренажи различных конструкций, углубленные открытые канавы, каптажные устройства);

защитные сооружения, построенные для сохранения земляного полотна от повреждений или разрушений (подпорные стены, волноотбойные стены, волногасители, струенаправляющие дамбы, шпоры, запруды и другие сооружения);

укрепительные сооружения (плитные противоразмывные покрытия, отсыпки горной массы, анкерные крепления скальных пород);

сооружения для защиты земляного полотна от опасных природных явлений (противоселевые, противооползневые комплексы сооружений, противолавинные, противообвальные и т. п.).

4. Настоящая Инструкция устанавливает виды, периодичность, сроки и порядок осуществления надзора за земляным полотном, включая современные методы обследования, требования к конструкциям земляного полотна и его сооружениям; состав работ по текущему содержанию земляного полотна и его сооружений, в том числе в сложных инженерно-геологических условиях, особенности текущего содержания деформирующихся участков земляного полотна; условия назначения капитального ремонта земляного полотна; основные мероприятия по капитальному ремонту и усилению земляного полотна и его сооружений, выполняемые при планово-предупредительных ремонтах верхнего строения пути.

Настоящая Инструкция включает классификацию дефектов, повреждений и деформаций земляного полотна, причины их образования и признаки обнаружения.

5. При организации и выполнении работ по содержанию земляного полотна и его сооружений наряду с настоящей Инструкцией следует выполнять требования Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по текущему содержанию пути, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, Инструкции по содержанию искусственных сооружений, Инструкции по содержанию земляного полотна и технике безопасности при производстве работ на скально-обвальных участках железных дорог, Инструкции по содержанию земляного полотна и технике безопасности работ на селеопасных участках, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути в карстоопасных районах, Правил техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве, Положения о системе ведения путевого хозяйства на железных дорогах Российской Федерации, Правил безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях и других нормативных документов Министерства путей сообщения Российской Федерации,

6. Особое внимание при содержании земляного полотна должно уделяться состоянию водоотводных, укрепительных и защитных сооружений. Работники дистанции пути должны иметь чертежи и соответствующую учетную документацию сооружений и устройств, обеспечивающих устойчивость земляного полотна и его защиту от повреждений.

На все объекты земляного полотна и его сооружения, на которых имелись или происходят деформации, в дистанциях пути должны быть заведены следующие документы: Паспорт неустойчивого или деформирующегося земляного полотна (форма ПУ-9); Книга противодеформационных сооружений земляного полотна (форма ПУ-14), в которых должны регулярно отражаться результаты осмотров, обследований, инструментальных эксплуатационных наблюдений. В случаях когда деформации полностью устранены, работники дистанции пути продолжают вести паспорт формы ПУ-9, и объект в течение 5 лет состоит на учете как неустойчивый. Снятие с учета производится на основании акта комиссионного осмотра с участием дорожной инженерно-геологической базы, начальника дистанции пути, мастера по земляному полотну (или работника, на которого возложены его обязанности). Акт утверждает начальник (главный инженер) службы пути.

7. Начальник дистанции пути, его заместители, начальники участков, старшие дорожные мастера, дорожные мастера, мастера по земляному полотну, бригадиры пути, обходчики железнодорожных путей и искусственных сооружений обязаны знать и постоянно изучать состояние вверенных им земляного полотна и его сооружений, обеспечивать высокое качество их содержания, надзора и безопасность движения поездов.

8. Основой содержания земляного полотна являются надзор за его состоянием с целью своевременного выявления признаков и причин деформаций, предупреждение опасных деформаций, которые могут приводить к аварийным ситуациям, проведение неотложных мер, выполнение планово-предупредительных работ в комплексе работ по верхнему строению пути, а также его ремонт или усиление в качестве самостоятельных работ по индивидуальным проектам.

Работники службы пути, путеобследовательских станций по земляному полотну, инженерно-геологических баз железных дорог должны постоянно изучать, обобщать и распространять передовой опыт содержания и ремонта земляного полотна и его сооружений.

9. Все неустойчивые или деформирующиеся места земляного полотна, особенно находящиеся в сложных инженерно-геологических, гидрологических, гидрогеологических и климатических условиях (оползневые, обвальные, размывные, карстовые и другие участки), должны находиться под постоянным наблюдением инженерно-геологических баз или путеобследовательских станций железных дорог по земляному полотну. На основании наблюдений и обследований по указанным участкам необходимо ежегодно составлять инженерно-геологические отчеты с указанием необходимых мероприятий по надзору за земляным полотном и его сооружениями и их текущему содержанию, а также определять объемы и сроки выполнения этих работ. Отчеты представляют в дистанцию и службу пути,

10. Мероприятия по стабилизации и усилению земляного полотна следует разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами.

При ремонте и устройстве новых сооружений необходимо выполнять соответствующие требования технических условий на производство и приемку работ.

Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности земляного полотна должны обеспечивать устранение его деформаций и дефектов, а также ремонт или усиление защитных и укрепительных сооружений. Мероприятия капитального характера по ремонту или усилению земляного полотна и его сооружений выполняются на основании индивидуальных проектов.

11. Результаты осмотров, комиссионных и инструментальных обследований и наблюдений, выполняемых должностными лицами дистанции пути, отделений железных дорог, службы пути, руководителями железных дорог, дорожными инженерно-геологическими базами (путеобследовательскими станциями по земляному полотну), с описанием обнаруженных неисправностей и указанием объема необходимых работ должны фиксироваться в книгах, журналах, актах установленных форм (приложение 1) и постоянно храниться в дистанциях пути. Начальник дистанции пути проверяет своевременность и правильность ведения учетных форм.

12. Текущее содержание земляного полотна и его сооружений осуществляется непрерывно в течение года на всем протяжении пути, включая участки, где производится ремонт земляного полотна или плановые ремонты верхнего строения пути.

Выполнение работ по устранению дефектов, деформаций и повреждений земляного полотна и его сооружений при текущем содержании, а также при проведении их ремонта и усиления осуществляют: бригады по текущему содержанию пути; специализированные бригады дистанций пути по текущему содержанию и ремонту земляного полотна; специализированные колонны дистанций пути, осуществляющие содержание и ремонт земляного полотна на участках со сложными инженерно-геологическими условиями (скально-обвальных, подтопляемых, карстовых, оползневых и других условий); колонны и цеха путевых машинных станций, специализирующиеся на работах по ремонту и усилению земляного полотна на участках плановых ремонтов пути; специализированные путевые машинные станции и другие подразделения, выполняющие сложные работы по земляному полотну на крупных объектах по индивидуальным проектам.

13. Объемы и номенклатуру работ по текущему содержанию земляного полотна, его защитных и укрепительных сооружений для конкретных участков, перегонов и других объектов определяет начальник дистанции пути в зависимости от сезонных, местных условий, а также результатов осмотров, наблюдений и обследований сооружений.

14. Прокладка или переустройство кабелей автоматики и связи в земляном полотне на перегонах, станциях и искусственных сооружениях должны производиться в соответствии с Правилами прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог.

15.Проектируемые мероприятия по стабилизации земляного полотна должны рассчитываться на полное устранение деформаций.

К выполнению работ по ремонту или усилению земляного полотна и его обустройств могут привлекаться подрядные организации, имеющие соответствующие лицензии на право ведения таких работ на эксплуатируемых линиях.

Технический контроль за качеством работ, выполняемых подрядными организациями, осуществляет мастер по земляному полотну, дорожный мастер или другие работники, специально назначенные начальником дистанции пути или службы пути.

16. Дистанция пути должна иметь утвержденный в установленном порядке перечень видов деятельности по содержанию земляного полотна, отражающий местные условия и режим эксплуатации сооружений (приложение 2).

II. КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

17. Земляное полотно строят по типовым поперечным профилям (приложение 3) или по индивидуальным проектам. Перечень объектов земляного полотна, подлежащих индивидуальному проектированию, приведен в Строительно-технических нормах Министерства путей сообщения Российской Федерации. Железные дороги колеи 1520 мм (далее СТН Ц-01-95).

18. В течение длительного срока службы земляное полотно претерпевает различные видоизменения, которые приводят к превращению типовых поперечных профилей в эксплуатационные (типичные). Наиболее характерные эксплуатационные (типичные) поперечные профили земляного полотна приведены в приложении 4.

19. Главный элемент земляного полотна-основная площадка воспринимает наибольшие воздействия от подвижного состава и подвержена влиянию погодно-климатических факторов.

Строительные нормы ширины основной площадки (ширины земляного полотна поверху), очертание поперечных профилей основной площадки, зависящие от категорий железнодорожных линий и числа путей, ширина обочин приведены в СТН Ц-01-95.

На длительно эксплуатируемых линиях за основную площадку принимается условная граница, проходящая по подошве балластной призмы типовых размеров.

Наиболее распространенные конструкции эксплуатируемого земляного полотна в зоне основной площадки с указанием построечной (строительной) и новой (эксплуатационной) основной площадки приведены в приложении 5.

20. Земляное полотно и его сооружения должны обеспечивать безопасность движения поездов с заданными нагрузками, скоростями движения при установленной грузонапряженности. Земляное полотно, его элементы и сооружения должны отвечать требованиям прочности, устойчивости на весь период службы при соблюдении периодичности их ремонта (приложение 6).

21. Устройства для отведения поверхностных и грунтовых вод должны обеспечивать водоотведение от земляного полотна во все сезоны года.

Поперечное сечение кюветов и канав должно обеспечивать пропуск паводковых и ливневых вод. Не допускается засорение кюветов и канав. Бровка канавы (лотка) должна возвышаться не менее чем на 0,2 м над уровнем воды в периоды ливневых дождей и паводков.

Откосы и дно водоотводных устройств не должны иметь трещин и промоин.

Опоры контактной сети не должны стеснять живого сечения водоотводных сооружений (кюветов, лотков, дренажей). В случаях когда опоры контактной сети установлены с нарушением указанного требования, при производстве ремонтных работ по верхнему строению пути и земляному полотну должны осуществляться мероприятия по обеспечению беспрепятственного пропуска воды в путевых водоотводных сооружениях.

22. Обочина земляного полотна должна располагаться не ниже 60 см от верха балластной призмы.

Ширина обочины должна быть не менее 0,40 м на путях IV-VII категорий и не менее 0,50 м на путях I-III категорий и скоростных железнодорожных линиях.

Крутизна откосов земляного полотна (балластных шлейфов) должна соответствовать нормативным значениям, приведенным в СТН Ц-01-95, и типовым поперечным профилям (см. приложение 3).

При соответствии геометрических параметров земляного полотна типовым поперечным профилям расчетный коэффициент устойчивости откосов земляного полотна должен быть не менее 1,2. В случае если крутизна откосов насыпи выше норм, приведенных в СТН Ц-01-95, но не превышает 1:1,35, должны быть проведены расчеты устойчивости откосов и балластных шлейфов, в том числе с предположением прохождения возможной поверхности смещения по контакту глинистого грунта тела земляного полотна и балластного шлейфа. Коэффициент устойчивости должен быть не менее 1,5.

Выполнение расчетов устойчивости шлейфов осуществляется работниками инженерно-геологических баз, путеобследовательских станций по земляному полотну с привлечением в необходимых случаях проектных и научно-исследовательских организаций.

III. ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

23. Земляное полотно — инженерное сооружение, рассчитанное на длительный срок службы. В нем могут возникать и накапливаться дефекты и деформации.

Дефекты являются следствием недоработок при проектировании земляного полотна, его защитных и укрепительных сооружений, нарушении технологии строительного процесса и временной эксплуатации железнодорожных линий, неудовлетворительного текущего содержания и ремонтов железнодорожного пути.

Деформации земляного полотна возникают в следующих случаях: при недостаточной несущей способности грунтов, из которых оно возведено; несоответствии мощности верхнего строения пути нагрузкам от обращающегося подвижного состава; при недостаточной защите грунтов земляного полотна от неблагоприятных воздействий климатических и инженерно-геологических факторов (оползней, селей, наводнений). Низкое качество содержания земляного полотна, когда не обеспечивается отвод поверхностных и грунтовых вод, несвоевременно устраняются мелкие повреждения защитных и укрепительных устройств, не ликвидируются причины снижения несущей способности грунтов, и другие нарушения приводят к перерастанию мелких повреждений в опасные деформации, угрожающие безопасности движения поездов.

24. Дефекты и деформации земляного полотна подлежат устранению в процессе текущего содержания пути, при планово-предупредительных ремонтах верхнего строения пути, а также при ремонтах и усилении земляного полотна по индивидуальным проектам.

Классификация наиболее распространенных дефектов и деформаций земляного полотна приведена в приложении 7, а Каталог деформаций и дефектов с кратким описанием опознавательных признаков, причин возникновения, неотложных мер и указаниями по эксплуатационным наблюдениям — в приложении 8.

IV. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Основные положения текущего содержания

земляного полотна

26. Текущее содержание земляного полотна состоит из надзора за его состоянием, изучения причин появления неисправностей и их ликвидации, а также выполнения необходимых работ, обеспечивающих исправное состояние земляного полотна и его сооружений, что устанавливается на основе его осмотров и обследований.

Надзор за состоянием земляного полотна

27. За земляным полотном и его сооружениями должен быть организован надзор, включающий: систематический надзор; текущие осмотры; периодические осмотры; специальные обследования и наблюдения; режимные наблюдения; постоянные наблюдения (посты наблюдения).

28. Систематический надзор за земляным полотном, его укрепительными, защитными и водоотводными устройствами осуществляется обходчиками железнодорожных путей и искусственных сооружений, бригадирами пути, бригадирами специализированных бригад по земляному полотну в сроки, указанные в приложением 1.

29. Для неустойчивых мест земляного полотна начальник дистанции пути устанавливает более частые сроки осмотра, вплоть до непрерывного наблюдения.

Порядок осмотра и наблюдений за неустойчивыми участками земляного полотна, подверженными обвалам, оползням, размывам и другим деформациям, угрожающим бесперебойному и безопасному движению поездов, должен устанавливаться для каждого участка специальной местной инструкцией, разрабатываемой начальником дистанции пути и утверждаемой начальником отделения железной дороги, а при безотделенческой структуре управления — начальником службы пути (приложение 9).

30. Лица, осуществляющие систематический надзор, обязаны следить за исправным состоянием земляного полотна, укрепительных, защитных и водоотводных сооружений, выявлять все дефекты,своевременно организуя выполнение необходимых работ по поддержанию сооружений в исправности.

31. Осмотру подвергаются все элементы земляного полотна, укрепительные, защитные и водоотводные сооружения. Особое внимание должно быть уделено специальным сооружениям: дренажам, штольням, водобойным колодцам, перепадам, быстротокам, улавливающим и подпорным стенам, берегоукрепительным сооружениям.

32. Текущие осмотры земляного полотна и его сооружений производятся дорожными мастерами, мастерами по земляному полотну и старшими дорожными мастерами с привлечением бригадиров пути и специализированных бригад по земляному полотну.

При проведении текущих осмотров выявляются места с нарушениями водоотводных сооружений, повреждениями укрепительных и защитных устройств, трещины и разрывы на обочинах, откосах, а также другие дефекты и деформации. Осмотры, проводимые в периоды подготовки к пропуску весенних и ливневых вод, должны выявлять наличие выпусков из дренажей, канав и русел водопропускных труб, своевременность вскрытой их от снега, а также выполнение планов мероприятий по водоборьбе.

Сроки проведения текущих осмотров и состав участников осмотра увязываются со сроками проверок пути согласно Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, руководствуясь приложением 1.

К текущему осмотру относятся также наблюдения за работой дренажных сооружений и обеспечение пропуска ливневых и паводковых вод.

33. Периодические осмотры земляного полотна, его укрепительных, защитных и йодоотводных сооружений проводятся начальником дистанции пути, его заместителем по инженерным сооружениям или главным инженером дистанции пути совместно с дорожными мастерами и мастерами по земляному полотну в сроки, устанавливаемые начальником службы пути в зависимости от состояния земляного полотна, не реже двух раз в год: весной — после таяния снега и осенью — до начала периода дождей.

Неустойчивые места земляного полотна, а также сложные дренажные, укрепительные и защитные сооружения осматриваются с участием начальника отдела пути отделения железной дороги, а наиболее крупные и ответственные из них — с участием начальника службы пути (заместителя начальника железной дороги). Перечень таких сооружений утверждает руководство железной дороги.

Наиболее сложные участки железных дорог, проходящие по оползневым косогорам, а также расположенные в местах, подверженных интенсивным обвалам, подмывам и размывам, осматриваются комиссией под председательством начальника или заместителя начальника железной дороги не реже одного раза в год (по перечню, утвержденному МПС России).

34. При периодическом осмотре производится детальная проверка общего состояния земляного полотна, укрепительных, защитных и водоотводных сооружений с осуществлением в случаях необходимости инструментальных и других измерений. При этом выявляются дефекты, устанавливаются причины возникающих расстройств, составляется перечень необходимых профилактических и ремонтных работ с указанием сроков их выполнения, проверяется полнота, и качество ранее выполненных работ, осуществляемого надзора, даются указания о порядке дальнейшего надзора и установления наблюдений.

35. При периодических осмотрах необходимо обследовать участки прилегающей к полосе отвода местности, где имеются возведенные или возводимые постройки, автомобильные дороги, плотины, пруды, отстойники промышленных вод, открытые котлованы, траншеи и другие сооружения, которые могут нарушить нормальный сток весенних и ливневых вод, вызвать подпор воды у искусственных сооружений и размыв земляного полотна.

36. При проведении осмотров руководящим составом управлений и отделений железных дорог наряду с оценкой состояния земляного полотна и его сооружений, выявлением дефектов и разработкой мер по их устранению проверяется организация надзора за состоянием и содержанием сооружений, ведение установленной технической документации, своевременность устранения недостатков, выявленных в результате предыдущих осмотров, качество выполненных ремонтных работ, определяется порядок эксплуатации участка (скорость движения поездов и надзор).

В случае обнаружения неисправности или возникновения деформаций земляного полотна, угрожающих безопасности движения поездов, должны быть немедленно приняты меры, обеспечивающие безопасность движения, — ограничение скорости движения поездов, ведение непрерывного наблюдения за развитием деформаций с одновременной организацией необходимых работ по стабилизации земляного полотна до проведения полного комплекса работ по его ремонту и усилению.

Опасное место ограждается сигналами в соответствии с Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации.

37. Результаты весеннего осмотра земляного полотна и его сооружений, необходимые меры по улучшению их содержания и ремонта рассматриваются по каждой дистанции пути начальником отделения железной дороги, а по отделениям железной дороги, и при безотделенческой структуре управления — начальником службы пути или заместителем начальника железной дороги, ведающим путевым хозяйством.

Результаты осеннего осмотра земляного полотна и его сооружений, необходимые меры по улучшению их содержания и ремонта, а также меры по подготовке пропуска весенних вод рассматриваются начальником службы пути с последующим утверждением необходимых мероприятий начальником железной дороги.

38. За неустойчивыми местами земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях, а также участками железных дорог, имеющими на значительном протяжении оползни, обвалы, размывы, карсты и другие дефекты, постоянные наблюдения должны осуществлять инженерно-геологические базы и путеобследовательские станции по земляному полотну при службах пути. Однако эти наблюдения не заменяют систематического текущего надзора и систематических осмотров.

39. На неустойчивых местах земляного полотна, где возможно нарушение его целостности, начальник дистанции и службы пути должны организовать наблюдение за деформациями земляного полотна, состоянием пути на нем, режимом грунтовых вод, изменением влажности грунта и другие наблюдения, целью которых является предупреждение деформации земляного полотна и его сооружений, угрожающих безопасности движения поездов; уточнение причин появления неисправностей.

В случае резкой активизации деформаций земляного полотна, сопровождающихся значительными расстройствами верхнего строения пути, появлением трещин отрыва масс грунта и другими дефектами, по указанию начальника дистанции пути должно быть установлено непрерывное наблюдение за такими местами с проведением соответствующих работ по стабилизации. В этих случаях устанавливается специальный пост обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений. Объем, характер наблюдений и условия обеспечения безопасности движения поездов регламентируются местной инструкцией, составляемой и утверждаемой начальником дистанции пути.

40. Специальные обследования и наблюдения за земляным полотном и его сооружениями осуществляются инженерно-геологическими базами и путеобследовательскими станциями по земляному полотну по графику, утверждаемому начальником службы пути, или внеплановые — на участках, где возникли деформации.

Для проведения специальных наблюдений должны быть привлечены центры диагностики железных дорог, а при необходимости научно-исследовательские, проектные и другие организации, оснащенные необходимыми техническими средствами диагностики.

41. Организации, привлекаемые для проведения специальных обследований земляного полотна и его сооружений, в том числе указанных в п. 40 настоящей Инструкции, должны:

производить систематизированный детальный осмотр всех укрепительных, защитных и водоотводных сооружений с проведением необходимых инструментальных съемок и проверки земляного полотна и его основания при помощи бурения, шурфования, расчисток и зондировок;

выполнять анализ изменения состояния сооружений;

устанавливать возможные неисправности и недостатки в них;

проверять качество содержания земляного полотна, правильность ведения технической документации и качество выполненных работ.

Сроки осмотров, проверок, измерений и порядок их выполнения утверждает начальник службы пути.

По результатам специального обследования составляется отчет с предложениями, а на месте выдается письменное указание дистанции пути о проведении неотложных мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов.

42. На основании осмотров, инженерно-геологических обследований, инструментальных наблюдений в техническом паспорте дистанции пути, уточняемом ежегодно по состоянию на1 января, учитываются места, имеющие отступления от установленных норм по ширине полотна и крутизне откосов, а также места, подверженные пучению, сплывам, размывам, обвалам и другим деформациям.

43. На дистанциях и в службах пути должны постоянно храниться все акты осмотров, материалы инженерно-геологических обследований земляного полотна и наблюдений за ним, а также акты осмотров укрепительных, защитных, водоотводных сооружений земляного полотна, особенно подземных и скрытых в теле земляного полотна. Все скрытые сооружения должны иметь наземные знаки.

Работы по текущему содержанию

земляного полотна

44. В целях обеспечения исправного состояния земляного полотна, укрепительных и водоотводных сооружений, а также защитных устройств при текущем содержании выполняются работы по предупреждению и ликвидации неисправностей, которые могут привести к деформациям земляного полотна и его сооружений.

45. Для обеспечения нормальной эксплуатации земляного полотна бригадами по текущему содержанию пути должны выполняться следующие работы:

срезка и планировка отдельных неровностей и застойных мест на обочинах земляного полотна;

устранение мелких неисправностей в виде трещин, впадин на откосах выемок и насыпей, могущих привести к деформации откосов земляного полотна;

исправление отдельных нарушений одерновок, крепления дна и откосов водоотводных сооружений;

обеспечение пропуска весенних и ливневых вод согласно Инструкции по подготовке сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения к ледоходу и пропуску весенних и ливневых вод;

ликвидация наледей в водоотводных сооружениях;

очистка кюветов, нагорных и водоотводных канав в объемах, необходимых для обеспечения беспрепятственного стока воды;

вырубка кустарника и деревьев в водоотводах;

очистка труб, лотков, водобойных колодцев, русел от наносов и зарослей;

подготовка малых искусственных сооружений к зиме.

46. Для обеспечения нормальной эксплуатации земляного полотна и его сооружений специализированными бригадами по текущему содержанию земляного полотна должны выполняться следующие работы:

устранение трещин, размывов, сплывов, впадин на откосах с восстановлением принятой конструкции крепления;

своевременное исправление одерновки, других видов укрепления откосов насыпей и выемок, дна и откосов водоотводных сооружений;

очистка от снега откосов малоустойчивых насыпей и выемок до начала таяния снега или устройство в снегу прорезей для организованного стока воды с откосов выемок и насыпей в кюветы и водоотводные канавы (в составе работ по снего-, водоборьбе);

прочистка выходов дренажных прорезей;

планировка загрязненного балласта, попавшего на откос насыпи или выемки, с таким расчетом, чтобы он не препятствовал стоку воды;

очистка лотков, кюветов, нагорных, водоотводных, забанкетных канав с целью обеспечения беспрепятственного стока воды, с вырубкой кустарника и деревьев;

содержание резервов, лотков, перепадов, быстротоков в состоянии, обеспечивающем отвод воды от земляного полотна и исключающем застой воды на пути и в водоотводах, включая уборку хвороста, сена, шпал и других плавучих предметов;

своевременная подготовка земляного полотна и его сооружений к проходу весенних и паводковых вод;

ликвидация наледей в водоотводных сооружениях, у выпусков дренажных сооружений;

предупреждение развития оврагов, расположенных вблизи пути, прекращение их роста в сторону земляного полотна;

наблюдение за участками, где возможно переполнение кюветов и канав при таянии снега, с обеспечением на месте в необходимом количестве материалов (кули, мешки, доски, камень и др.) для предупреждения выходов воды на путь (в составе работ по водоборьбе);

осуществление постоянного наблюдения за состоянием и работой дренажных сооружений со своевременной очисткой отстойников смотровых колодцев, устьев и выпусков дренажей и прорезей, ливневой канализации и отводных канав;

утепление на зиму смотровых колодцев и выпусков дренажей, штолен, а летом замена глухих крышек решетчатыми для вентиляции;

планировка поверхности контрбанкетов и берм с заделкой размывов, промоин и западин с восстановлением укреплений;

периодическое исправление цементной стяжки контрфорсов на выступающей над поверхностью земли верхней их части и заделка трещин между гранями контрфорса и поверхностью откоса земляного полотна;

у морских, защитных, подпорных стен и других железобетонных сооружений — выполнение работ по предотвращению разрушения и выкрашивания кладки или бетонитов, устранению трещин и раковин в бетоне или в бетонитах сборных стен, предупреждению засорения выпускных окон застенного дренажа, расчистке температурных швов от засорителей, восстановлению облицовки. Порядок содержания земляного полотна в сложных инженерно-геологических и природно-климатических условиях для конкретных участков пути определяется местной инструкцией, разрабатываемой инженерно-геологической базой или путеобследовательской станцией по земляному полотну и утверждаемой начальником дистанции пути.

В зависимости от характера работ специализированные бригады должны быть укомплектованы рабочими соответствующих специальностей: бетонщиками, плотниками, обборщиками (верхолазами).

47. Работы по текущему содержанию земляного полотна выполняются бригадами по текущему содержанию железнодорожного пути, а при наличии специализированных бригад — бригадами по земляному полотну.

Работы по текущему содержанию земляного полотна (при отсутствии специализированных бригад) выполняются бригадами по текущему содержанию пути по месячным планам, составляемым дорожными мастерами.

При наличии специализированных бригад по земляному полотну работы по текущему содержанию земляного полотна планируются дорожным мастером линейного участка совместно с мастером (бригадиром) па земляному полотну под руководством старшего дорожного мастера (заместителя начальника дистанции пути) на основе утвержденных начальником дистанции пути сезонных планов работ с учетом результатов всех систематических, текущих, периодических осмотров сооружений.

Содержание земляного полотна

при плановых ремонтах

48. Все объекты земляного полотна, находящиеся в плановых или неотложных ремонтах, а также затрагиваемые при производстве других работ по балластному слою, переустройству мостов, труб, регуляционных сооружений, установке (перестановке) опор контактной сети, устройств сигнализации, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций различного назначения, должны находиться под техническим контролем эксплуатационного персонала независимо от подчиненности организации, производящей работы.

49. В процессе ремонта земляного полотна и его сооружений должна быть сохранена их прочность и устойчивость, обеспечен своевременный и тщательный отвод поверхностных вод, соблюдены технические условия и правила производства работ, особенно на участках железнодорожного пути с неустойчивыми откосами, на косогорах, прижимах и других участках. Не допускается загромождение различными материалами водоотводов, неустойчивых откосов, склонов, косогоров и др.

50. Работы по строительству вновь возводимых защитных и укрепительных сооружений не должны ухудшать условия безопасности движения поездов по существующему пути на всех стадиях производства работ вплоть до сдачи их в постоянную эксплуатацию.

Должностные лица, уполномоченные в установленном порядке осуществлять надзор за соблюдением требований по безопасности движения поездов, обязаны контролировать точность и полноту выполнения проектных решений и правил производства работ.

51. При выполнении работ по устройству пересечений земляного полотна трубопроводами различного назначения дистанция пути должна осуществлять постоянный технический контроль за неуклонным соблюдением проектов устройства пересечения и организации производства работ.

V. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО СООРУЖЕНИЙ

52. Капитальный ремонт земляного полотна включает в себя работы:

входящие в состав планово-предупредительных ремонтов железнодорожного пути, т.е. усиленного капитального, усиленного среднего, среднего, планово-предупредительной выправки пути;

по ремонту земляного полотна и его сооружений, выполняемые по индивидуальным проектам по отдельному плану;

по усилению, восстановлению и замене отдельных элементов земляного полотна и его обустройств или устройству дополнительных укрепительных, защитных и других сооружений.

53. В составе усиленного капитального ремонта и усиленного среднего ремонта пути выполняются следующие виды работ по земляному полотну:

ремонт, восстановление или переустройство кюветов, всех видов канав, дренажей, лотков для отведения поверхностных и грунтовых вод;

ликвидация пучинных мест и сверхнормативного пучения с помощью пенополистирольных покрытий либо путем укладки защитных слоев из дренирующих материалов, в том числе с применением полимерных покрытий (геотекстиля);

повышение несущей способности основной площадки заменой слабого грунта, ликвидацией балластных углублений (корыт, лож, мешков и др.), увеличением толщины защитного слоя, укладкой гидроизоляционных покрытий;

срезка завышенных обочин, сложенных загрязненными балластными материалами и препятствующих стоку воды с основной площадки и из балластной призмы;

обеспечение устойчивости откосов насыпей и балластных шлейфов путем уположения откосов, а при необходимости отсыпкой контрбанкетов;

устранение зауженности основной площадки с обеспечением поверхностного водоотвода в выемках и на нулевых местах и обеспечением устойчивости грунта на откосах насыпей;

расчистка русел малых и средних искусственных сооружений.

54. Работы по капитальному ремонту земляного полотна на участках плановых ремонтов железнодорожного пути должны осуществлять специализированные колонны при путевых машинных станциях, колонны или укрупненные бригады дистанций пути.

55. При капитальном ремонте земляного полотна и его обустройств, выполняемом как самостоятельная работа, осуществляются:

стабилизация земляного полотна на участках с деформациями основной площадки (просадки, корыта, пучины), откосов и основания (оползни, сплывы);

восстановление и ремонт водоотводных и дренажных устройств (кюветы, канавы, лотки, быстротоки, перепады, дренажи, прорези, штольни и др.);

приведение в правильное очертание земляного полотна, имеющего недостаточную ширину поверху и завышенную крутизну откосов;

восстановление и ремонт защитных и укрепительных сооружений земляного полотна (морские, подпорные, улавливающие, одевающие стены, контрфорсы, контрбанкеты, буны, волноломы);

восстановление и ремонт регуляционных сооружений.

Указанные работы, как правило, должны осуществляться в соответствии с планами железных дорог специализированными путевыми машинными станциями или колоннами и укрупненными бригадами дистанций пути по калькуляции и сметам, составленным на основании дефектных ведомостей по материалам натурного обследования или по проектам.

56. Работы по усилению, восстановлению и замене элементов земляного полотна и его обустройств состоят из восстановления или замены отдельных конструктивных элементов противодеформационных сооружений (в объеме 25 % и более) при сохранении их конструкций, а также устройства дополнительных сооружений, обеспечивающих устойчивость и защиту земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях (водоотводные, дренажные, укрепительные, защитные, регуляционные и другие сооружения).

57. Планирование капитального ремонта земляного полотна и его обустройств осуществляется на основании данных технического паспорта дистанции пути, результатов периодических осмотров, а также накопленных предыдущими осмотрами и обследованиями материалов о состоянии земляного полотна и предусматривает наиболее рациональное использование финансовых средств и материалов.

58. При составлении технической документации и на ремонт земляного полотна в ее составе разрабатывают проект организации работ.

59. Работы по оздоровлению основной площадки земляного полотна, требующие снятия верхнего строения пути, должны выполняться, как правило, в комплексе с капитальным ремонтом железнодорожного пути. В составе работ по усиленному капитальному ремонту и усиленному среднему ремонту с глубокой очисткой балластного слоя, при необходимости устройства разделительного слоя, производится укладка покрытий из пенополистирола и геотекстиля в целях повышения несущей способности основной площадки, устранения пучин, сокращения засоряемости балластного слоя, продления сроков службы всех элементов верхнего строения железнодорожного пути.

Работы по ремонту земляного полотна, выполнение которых не предусмотрено в составе усиленного капитального и усиленного среднего ремонтов пути, и для их выполнения не запланированы «окна» в графике движения поездов, следует производить в период наименее интенсивного движения в «окна», предоставляемые в оперативном порядке.

60. Отремонтированные и вновь построенные объекты по укреплению земляного полотна принимает в эксплуатацию комиссия, назначаемая руководителем организации, утвердившей проектно-сметную документацию. Приемка в эксплуатацию производится по окончании всего комплекса работ на объекте согласно проекту и смете с передачей дистанции пути и службе пути следующей исполнительной документации: исполнительных чертежей, актов на скрытые работы, объемных ведомостей, паспортов сооружений и конструктивных деталей сооружений, журналов производства работ. Скрытые работы следует проверять по актам на эти работы. Приемку отремонтированных объектов земляного полотна и его сооружений необходимо оформлять актами установленной формы (форма № 2).

При длительном выполнении ремонта допускается производить приемку при этапном выполнении ремонтных работ по мере готовности конструктивных элементов сооружений с оформлением акта (по форме № 2), который подписывается: при производстве работ строительной организацией — представителем строительной организации и начальником дистанции пук; или его заместителем, а при выполнении работ хозяйственным способом — мастером по земляному полотну и начальником дистанции пути или его заместителем.

Приемка выполненных работ производится в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных объектов (строек) железнодорожного транспорта.

VI. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ И НЕУСТОЙЧИВЫХ

УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

61. Объекты земляного полотна, где происходили деформации и которые в результате выполнения противоаварийных мероприятий приведены в состояние, обеспечивающее движение поездов без ограничения скоростей, продолжают числиться неустойчивыми в течение пяти лет.

Участки железнодорожного пути, подверженные периодическим деформациям в виде пучин, наледей, весенних просадок, снежных лавин, обвалов и других деформаций, должны учитываться как неустойчивые с определением режима эксплуатации пути в период активизации этих деформаций с разработкой в необходимых случаях местных инструкций, утверждаемых начальниками дистанций пути.

62. В ходе восстановительных работ следует обеспечивать отведение воды из пониженных мести поврежденных канав, кюветов, дренажей, а также не допускать загромождения подмостовых отверстий и оголовков труб.

63. Независимо от того, каким предприятием выполняются восстановительные и плановые работы капитального характера, бригады по текущему содержанию пути выполняют самостоятельно или с использованием дополнительных сил и средств все работы по содержанию рельсовой колеи.

64. После окончания восстановительных работ необходимо провести инженерно-геологическое обследование с целью определения достаточности выполненных мероприятий или необходимости разработки проекта капитального ремонта или усиления примененных противодеформационных конструкций.

VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО СООРУЖЕНИЙ

В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

65. К участкам земляного полотна, находящимся в сложных инженерно-геологических условиях, относятся такие, где обычные типовые конструкции насыпей, выемок, способы защиты и укреплений оказываются недостаточными и для обеспечения эксплуатационной надежности пути необходимы дополнительные мероприятия, разрабатываемые при индивидуальном проектировании.

66. К сложным инженерно-геологическим условиям относятся:

участки, находящиеся на насыпях, отсыпанных ‘ на болотах и других слабых основаниях;

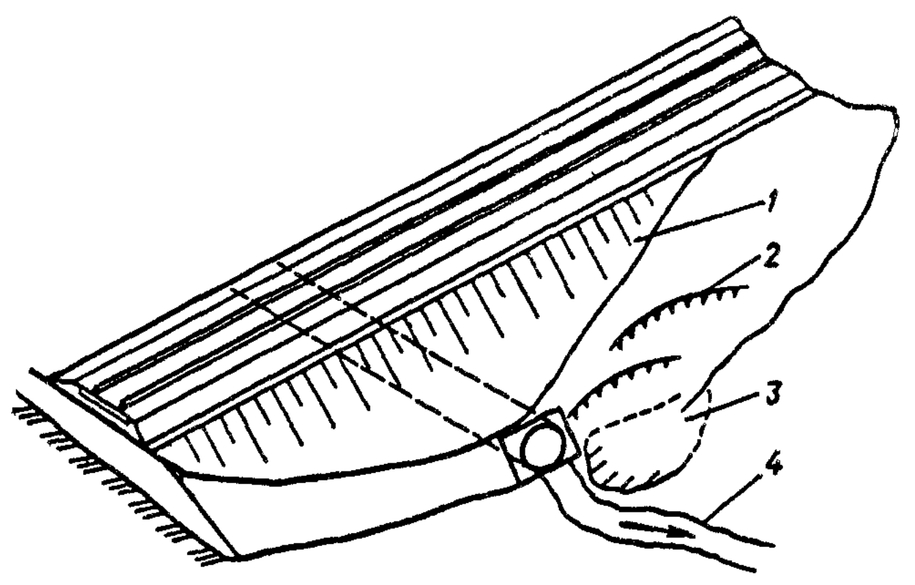

участки подтопления и размыва земляного полотна в местах возможных выходов воды от снеготаяния или осадков на путь, а также участки воздействия временных и постоянных водотоков, морей, водохранилищ и озер;

участки, расположенные в зоне оврагообразования;

участки, расположенные на оползнях;

скально-обвальные участки1 (Инструкция по содержанию земляного полотна и технике безопасности при производстве работ на скально-обвалъных участках железных дорог);

места шахтных подработок;

селеопасные места2 (Инструкция по содержанию земляного полотна и технике безопасности на селеопасных участках);

участки пути на вечномерзлых грунтах;

места с наличием наледей;

участки, проходящие в сейсмических районах;

места с наличием пучин и весенних пучинных просадок;

карстовые участки1 (Инструкция по содержанию железнодорожного пути в карстоопасных районах);

другие места земляного полотна, на которых наблюдаются повышенные темпы накопления просадок верхнего строения пути и видимых отклонений в плане пути.

Неустойчивые участки с возможными деформациями земляного полотна, особенности содержания верхнего строения пути и земляного полотна на отдельных объектах должны объявляться ежегодно приказом начальника дистанции пути с указанием лиц, ответственных за принятие мер для обеспечения безопасности движения поездов.

За участками земляного полотна железнодорожного пути, находящегося в сложных инженерно-геологических условиях, а также подвергающихся деформациям, инженерно-геологические базы и путеобследовательские станции по земляному полотну должны осуществлять постоянное наблюдение. Однако это наблюдение не заменяет систематического, текущего надзора и периодических осмотров.

Указанные организации на основании утвержденных положений (уставов) должны: производить систематизированный осмотр всех укрепительных, защитных, дренажных, водоотводных сооружений с необходимыми инструментальными съемками; проверять состояние земляного полотна и его основания при помощи бурения, шурфования и других способов с использованием современных средств диагностирования, указанных в приложении 10; проверять качество содержания земляного полотна, правильность ведения технической документации.

По результатам наблюдений и обследований земляного полотна и его сооружений составляется отчет с предложениями, а на местах выдаются письменные указания организациями, указанными в п. 40 Настоящей инструкции, дистанциям пути о проведении неотложных мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов.

69. Требования для оценки состояния и диагностики сложных объектов и виды работ по текущему содержанию земляного полотна и его сооружений приведены в приложении 11.

70. Извлечения из «Правил прокладки кабелей в земляном полотне железных дорог» приведены в приложении 12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВИДЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ТЕКУЩИХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ (ПЛАНОВЫХ)

ОСМОТРОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, ЕГО СООРУЖЕНИЙ И ФОРМЫ ИХ УЧЕТА

|

Должности участников осмотра |

Виды осмотров |

Сроки осмотров |

Примечание |

|

Обходчики железнодорожных путей, искусственных сооружений, обходчики обвальных мест, бригадиры линейных отделений, бригадиры специализированных бригад по земляному полотну |

Систематический надзор за земляным полотном, его укрепительными, защитными и водоотводными сооружениями и устройствами |

По графикам, разрабатываемым начальником дистанции пути и утверждаемым начальником отделения железной дороги, а при безотделенческой структуре управления — разрабатываемым и утверждаемым начальником дистанции пути (форма ПУ-35 заполняется обходчиками, ПУ-28 и ПУ-29 — бригадирами) |

|

|

Бригадир пути линейного отделения |

1. Текущие осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений |

На путях I-III категорий — не реже 2 раз в месяц; на путях IV-VII категорий — не реже 1 раза в месяц (формы ПУ-28; ПУ-29) |

Одна проверка проводится совместно с дорожным мастером при плановых осмотрах и проверках пути согласно Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути |

|

2. Текущие осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений в периоды ливневых дождей, пропуска паводковых вод, роста и спада пучин |

По графику, устанавливаемому приказом начальника дистанции пути (формы ПУ-28; ПУ-29) |

||

|

Дорожный мастер линейного участка |

1. Текущие осмотры водоотводов от электроприводов на стрелках |

Не реже 2 раз в год -весной и осенью (журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств С1Ш |

Совместно с электромехаником СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки и связи, далее СЦБ)) |

|

2. Проверка состояния дренажей по уровню воды в смотровых колодцах и состояния дренажных выпусков |

Не реже 2 раз в год — весной и осенью (форма ПУ-28) |

||

|

3. Наблюдения за ростом и спадом пучин по визиркам, шаблону; определение плавности хода при проезде в поезде |

Не реже 2 раз в год — весной и осенью по приказу начальника дистанции пути (форма ПУ-28) |

||

|

4. Осмотр земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений в периоды ливневых дождей пропуска паводковых вод, роста и спада пучин |

По графику, устанавливаемому приказом начальника дистанции пути (форма ПУ-28) |

||

|

5. Периодические (плановые) осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений совместно с бригадиром пути при плановых осмотрах и проверках пути; визуальное или с применением простейшего инструмента определение искажения плана и профиля пути |

На путях I-V категорий — не реже 1 раза в месяц; на путях VI-VII категорий — не реже I раза в два месяца (форма ПУ-28) |

Не реже 1 раза в квартал осмотр проводится под руководством старшего дорожного мастера |

|

|

Мастер (бригадир) по земляному полотну |

1. Текущие осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений с применением простейшего инструмента |

По графику, устанавливаемому приказом начальника дистанции пути не реже одного раза в два месяца (журнал произвольной формы, книга противодеформационных сооружений (форма ПУ-14), паспорт неустойчивого или деформирующегося земляного полотна (форма ПУ-9) |

|

|

2. Периодические (плановые) осмотры неустойчивых и деформирующихся участков земляного полотна, противодеформационных сооружений, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений в периоды ливневых дождей, лоопуска паводковых вол |

Весной и осенью не реже 1 раза в месяц по приказу начальника дистанции пути (журнал произвольной формы, книга противодеформационных сооружений формы ПУ-14, паспорт неустойчивого или деформирующегося земляного полотна формы ПУ-9) |

||

|

3. Текущие осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений, водопропускных труб и малых мостов в периоды ливневых дождей, пропуска паводковых вод, роста и спада пучин |

По графику, устанавливаемому приказом начальника дистанции пути (журнал произвольной формы) |

Совместно с мостовым (тоннельным) мастером |

|

|

4. Осмотр укрепительных и защитных сооружение и земляного полотна вблизи искусственных сооружений |

По графику, устанавливаемому приказом начальника дистанции пути (оформляется актом) |

Совместно с мостовым (тоннельным) мастером |

|

|

5. Периодические (плановые) осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений в границах обслуживаемого участка |

На путях I-V категорий — не реже 1 раза в квартал; на путях VI- VII категорий — не реже 2 раз в год — весной и осенью (оформляется актом) |

Совместно с дорожным мастером каждого линейного участка |

|

|

6. Осмотр земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружении |

Не реже 2 раз в год -весной и осенью под руководством начальника дистанции пути (оформляется актом и приказом) |

Весенний и осенний комиссионные осмотры земляного полотна и его сооружений при плановых комиссионных осмотрах и проверках пути |

|

|

7. Осмотры неустойчивых и деформирующихся участков земляного полотна, противодеформационных сооружений |

Не реже 1 раза в квартал (оформляется актом) |

Под руководством начальника пути |

|

|

8. Принимает участие в обследовании инженерно-геологическими базами неустойчивых мест земляного полотна и противодеформационных сооружений |

По графику, утвержденому начальником службы пути |

||

|

Начальник дистанция пути и его заместители |

1. Текущие осмотры мест земляного полотна и сооружений, периодически деформирующихся, в том числе на участках с постоянными наблюдениями |

По лично составленному графику (форма ПУ-28) |

|

|

2. Осмотры неустойчивых и деформирующихся участков земляного полотна, противодеформационных сооружений |

Не реже 1 раза в квартал; по графику (форма ПУ-28) |

Совместно со старшим дорожным мастером каждого участка |

|

|

3. Периодические (плановые) осмотры земляного полотна, водоотводных, защитных и укрепительных сооружений на участках, находящихся в ведении дистанция пути, совместно с дорожным мастером каждого линейного участка |

По лично разработанному графику, утвержденному начальником железной дороги (заместителем начальника дороги). График должен быть составлен таким образом, чтобы в течение года осматривалась вся дистанция пути: лично начальником дистанции пути — не реже 1 раза; заместителем начальника — не реже двух раз; главным инженером — не реже 1 раза |

||

|

4. Весенний и осенний комиссионные сплошные осмотры земляного полотна и его сооружений при плановых осмотрах железнодорожного |

Не реже двух раз в год — весной и осенью (оформляется актом) |

С участием старших дорожных мастеров, дорожных мастеров, мастеров (бригадиров) по земляному полотну |

|

|

Начальник отдела пути отделения желез ной дороги (регионального предприятия путевого хозяйства) |

Периодические (плановые) осмотры неустойчивых и деформирующихся участков земляного полотна, сложных защитных и укрепительных сооружений, в пределах отделения дороги (регионального предприятия путевого хозяйства) |

По лично разработанному графику, утвержденному начальником отделения железной дороги или заместителем начальника дороги (форма ПУ-28) |

Совместно с начальником каждой дистанции пути |

|

Заместитель начальника железной дороги, начальники служб пути, начальники отделений дорог (региональных предприятий путевого хозяйства) |

Периодические (плановые) осмотры наиболее сложных объектов земляного полотна, противодеформационных сооружений по перечню, разрабатываемому Службой пути дороги |

По лично составленному графику в сроки, устанавливаемые МПС Российской Федерации (оформляется актом) |

|

|

Инженерно-геологические базы (путеобследовательские станции по земляному полотну) |

Периодические осмотры, инструментальные и визуальные наблюдения на сложных и деформирующихся объектах, специальные обследования земляного полотна. Обследования сложных объектов земляного полотна и его сооружений; режимные наблюдения на деформирующихся объектах, участие в осенних и весенних осмотрах пути и земляного полотна, проверка качества содержания земляного полотна и его сооружений, а также правильности ведения технической документации |

По планам, утверждаемым начальником службы пути (или главным инженером службы); по специальным распоряжениям службы пути на деформирующихся объектах (отчет о проведенном обследовании; письменное указание дистанции пути о проведении неотложных мероприятий) |

Участие в комиссионных периодических осмотрах |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИИ ПУТИ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

1. Периодичность, сроки проведения и исполнители надзора за состоянием всех сооружений земляного полотна, включая защитные, укрепительные и другие устройства.

2. Планирование и организация работ по текущему содержанию сооружений для отведения поверхностных и грунтовых вод

3. Содержание особо ответственных объектов земляного полотна (размывных, оползневых, обвальных, лавинных) с четким распределением обязанностей между путевыми бригадами и специализированными бригадами по земляному полотну.

4. Выполнение неотложных работ для обеспечения безопасности движения поездов при обнаружении деформаций земляного полотна и его сооружений.

5. Организация планового обследования, усиления и капитального ремонта объектов земляного полотна, на которых имеется повышенная интенсивность накопления отступлений в содержании рельсовой колеи в профиле, плане и по уровню.

6. Проведение инструментальных наблюдений и обследований состояния земляного полотна, укрепительных и защитных сооружений на участках со сложными инженерно-геологическими условиями и на объектах, подверженных деформациям.

7. Ведение учетно-отчетной документации по земляному полотну (формы ПУ-9; ПУ-10; ПУ-14), актов обследований и осмотров.

8. Изучение причин и опознавательных признаков возникающих деформаций земляного полотна и заблаговременное выполнение противоаварийных мероприятий с целью предупреждения внезапных нарушений прочности и устойчивости сооружений.

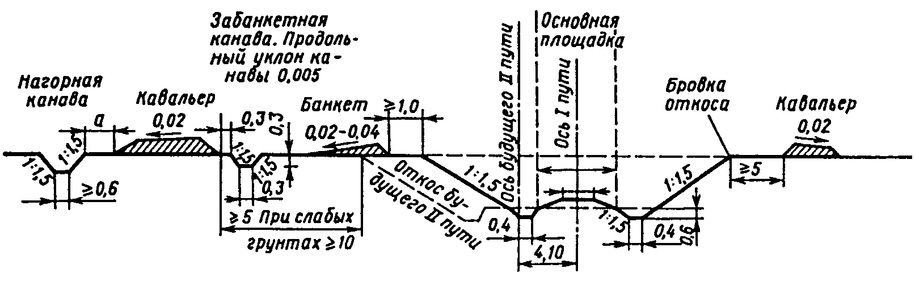

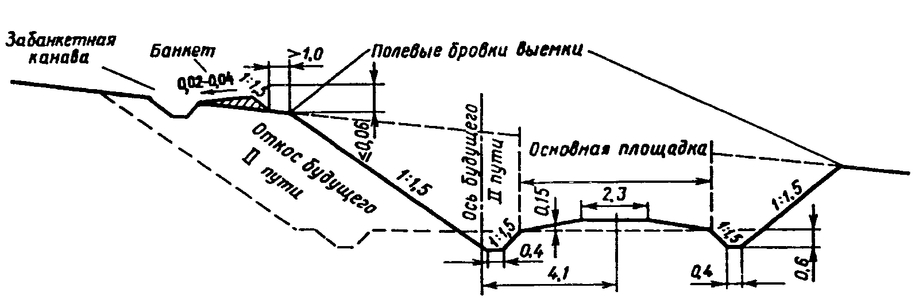

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

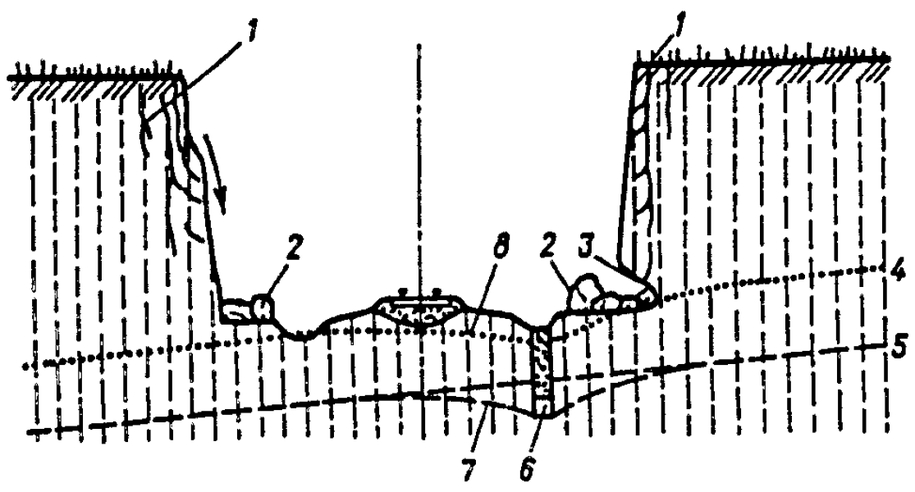

Выемки

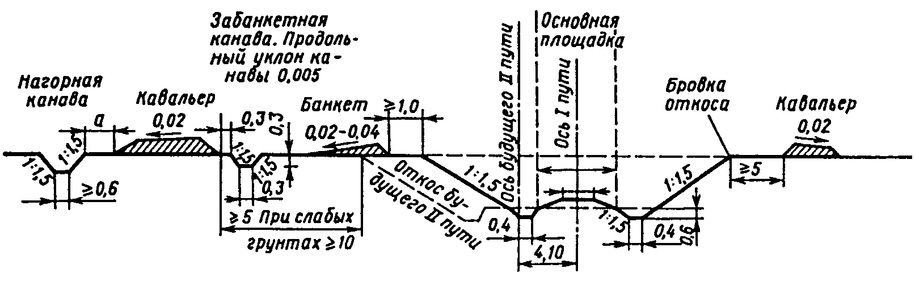

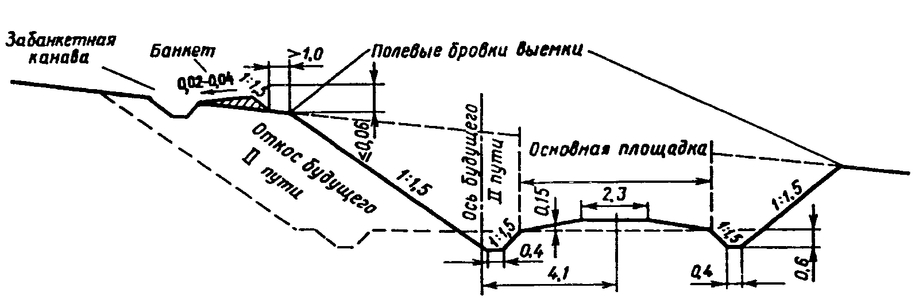

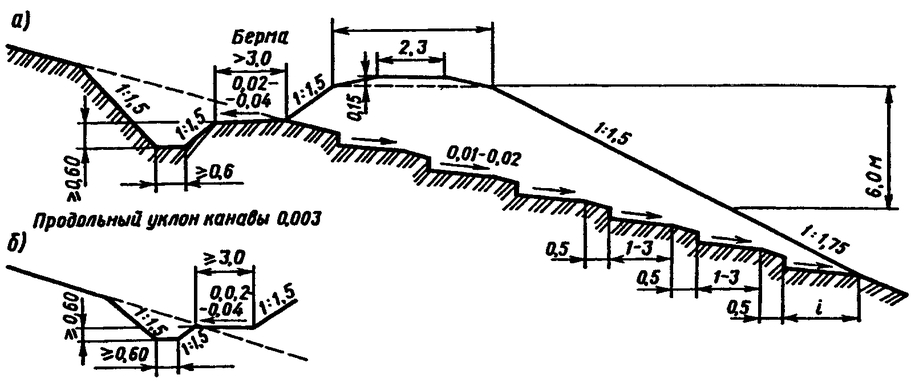

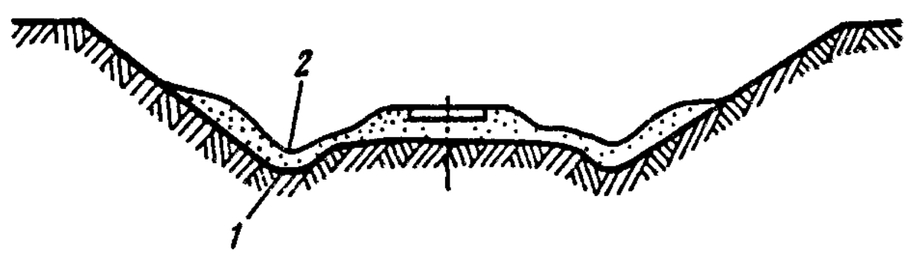

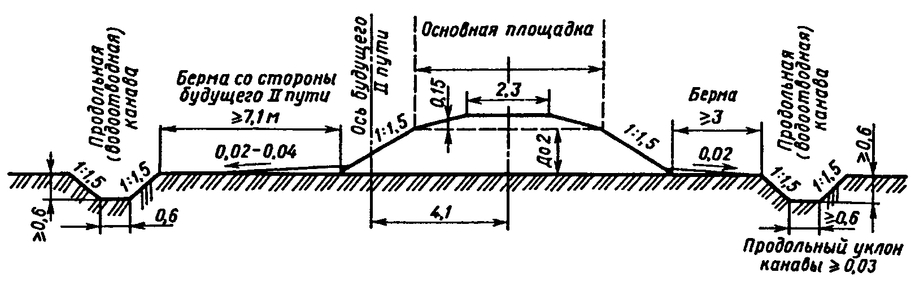

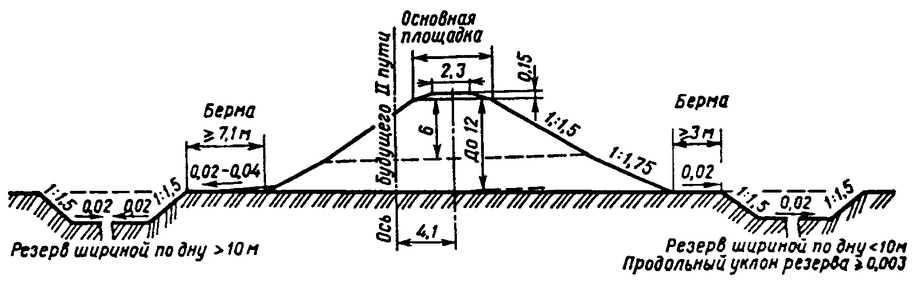

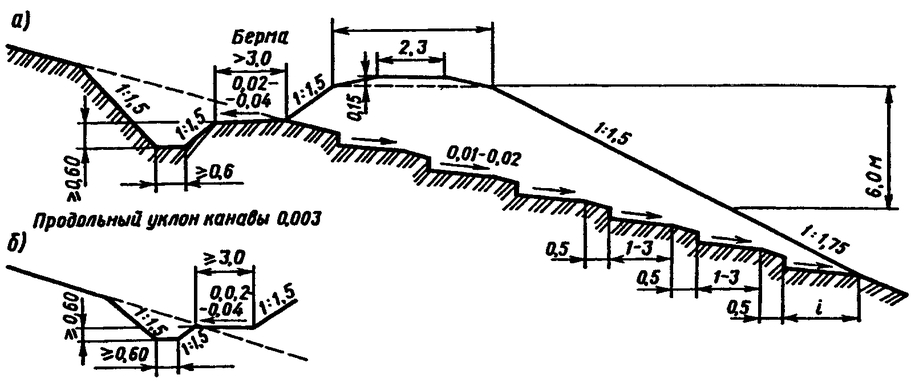

Рис. П.3.1. Выемки глубиной до 12

Рис. П.3.2. Выемки на косогорах

Размеры основной площадки земляного полотна (рис. П.3.1, П.3.2) принимаются для линий I-II категорий — 7,6 м; III категории — 7,3 м; IV категории — 7,1 м.

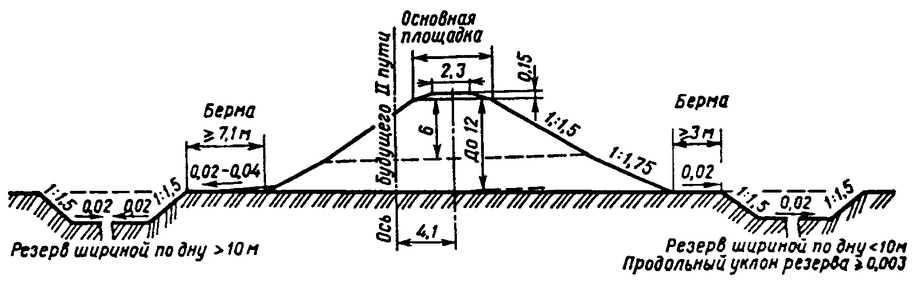

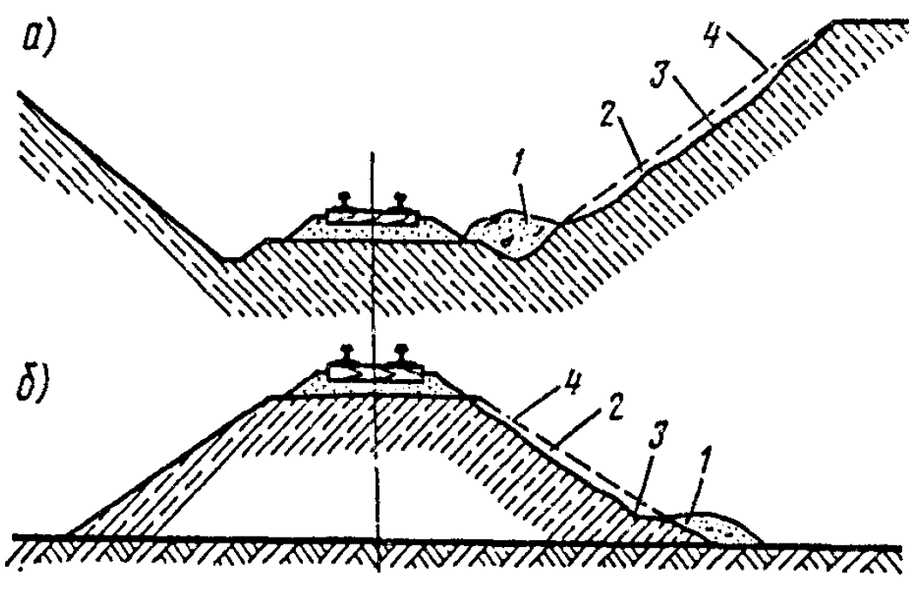

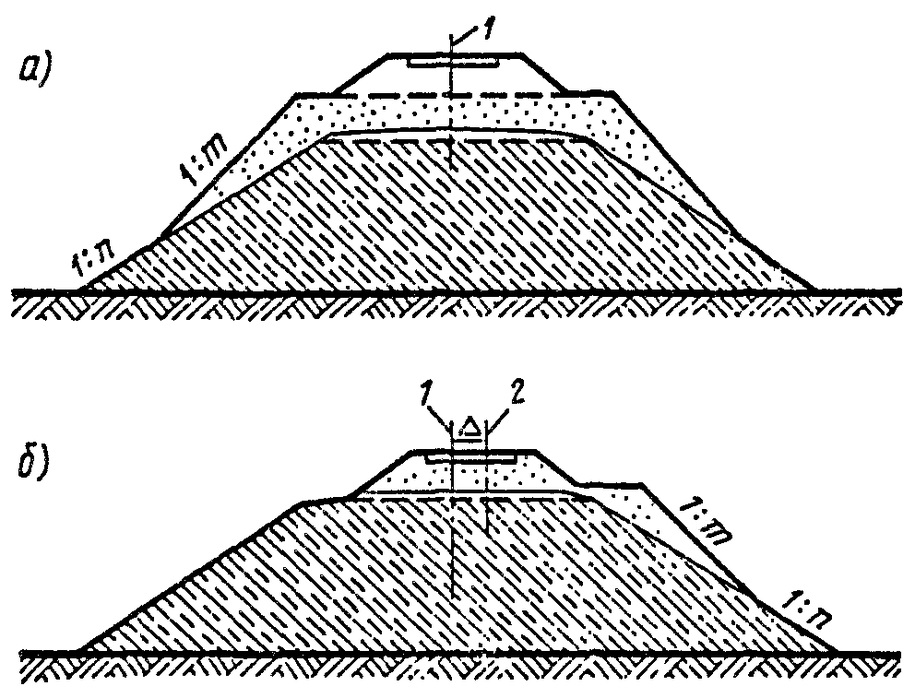

Насыпи

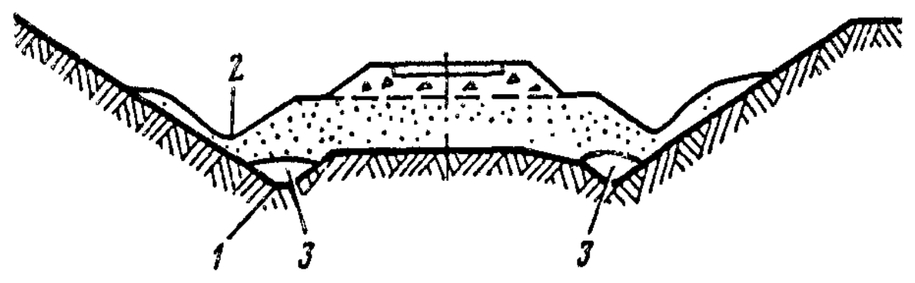

Рис. П.3.3. Насыпи высотой до 2 м

При строительстве земляного полотна грунты верхнего слоя, насыпей толщиной 1 м, основания насыпей (рис. П.3.3 — П.3.6) высотой до 0,5 м и основной площадки выемок подлежат уплотнению до величин коэффициента уплотнения 0,95-0,98 для дорог I-II категорий и до 0,92-0,95 для дорог III-IV категорий (см. СТН Ц-01-95)

Рис. П.3.4. Насыпи глубиной до 12 м

Рис. П.3.5. Насыпи на косогорах

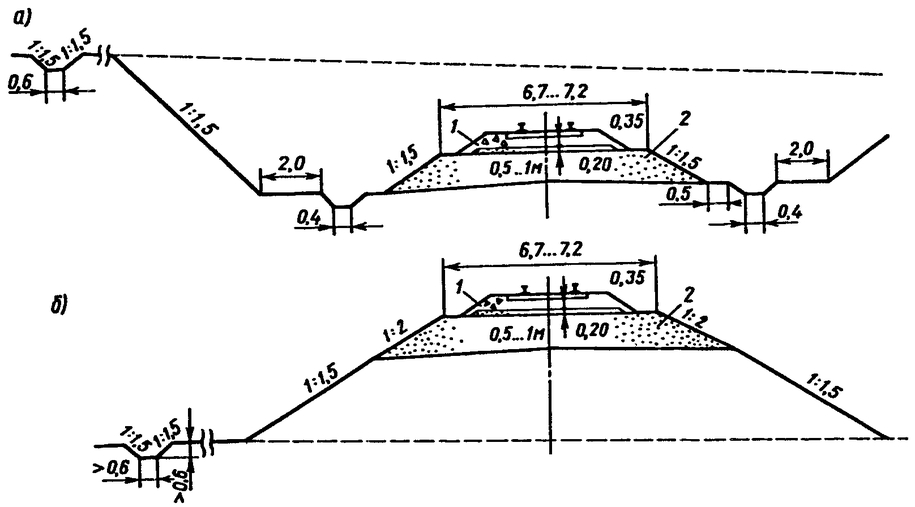

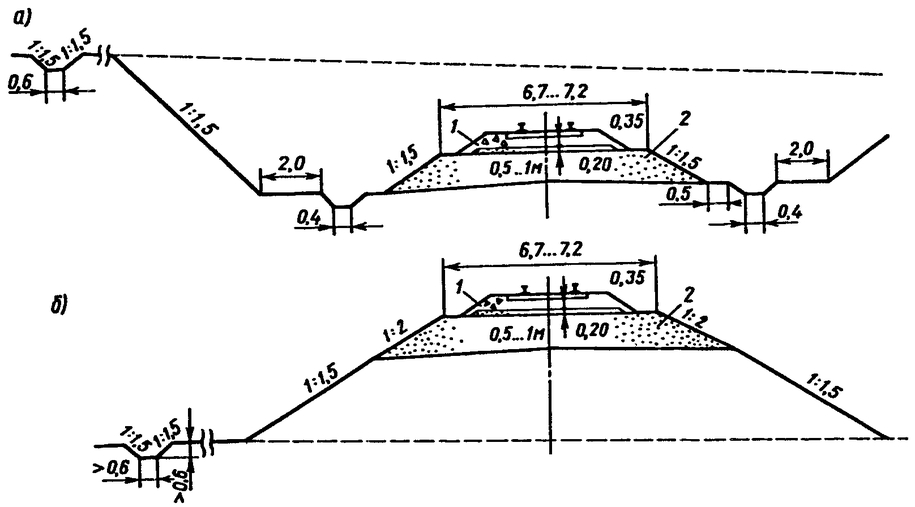

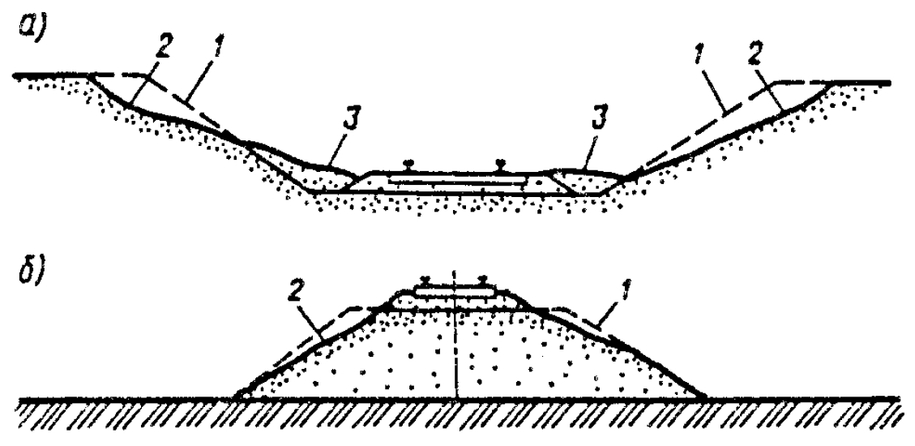

Рис. П.3.6. Поперечные профили земляного полотна из глинистых грунтов по нормам СТН Ц-01-95:

а — выемки; б — насыпи; 1 — двухслойная балластная призма; 2 — защитный слой из дренирующего грунта

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ (ТИПИЧНЫЕ) ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ

ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

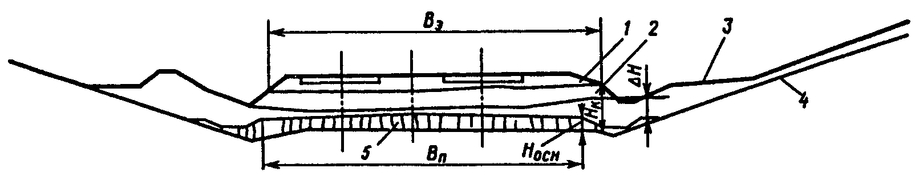

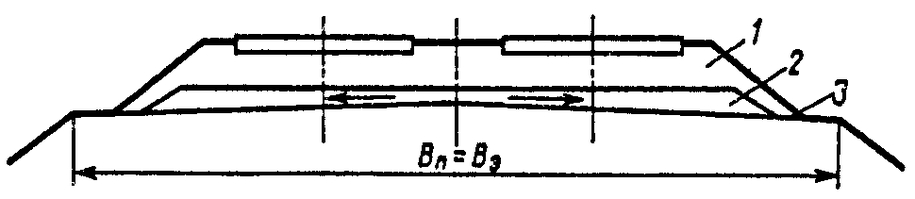

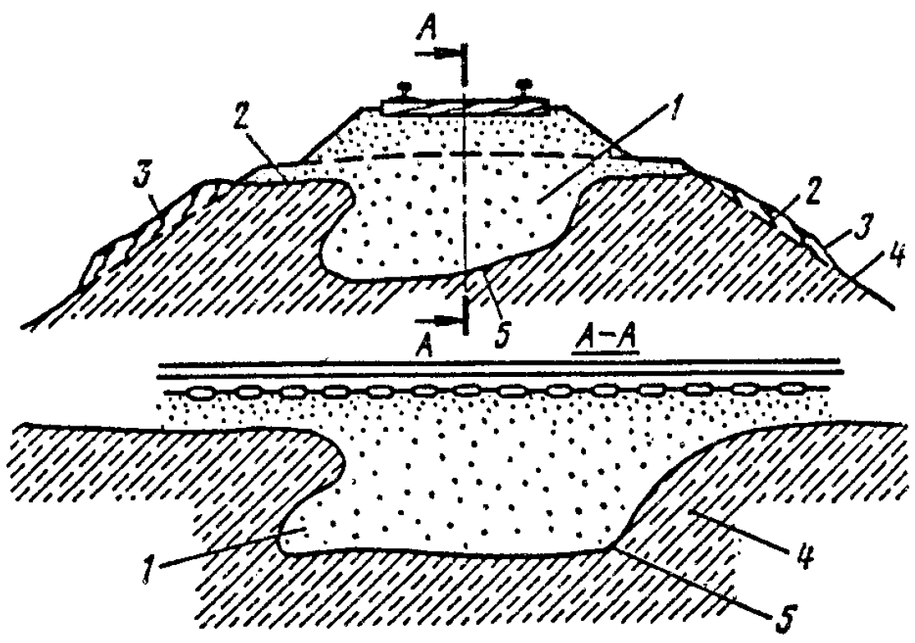

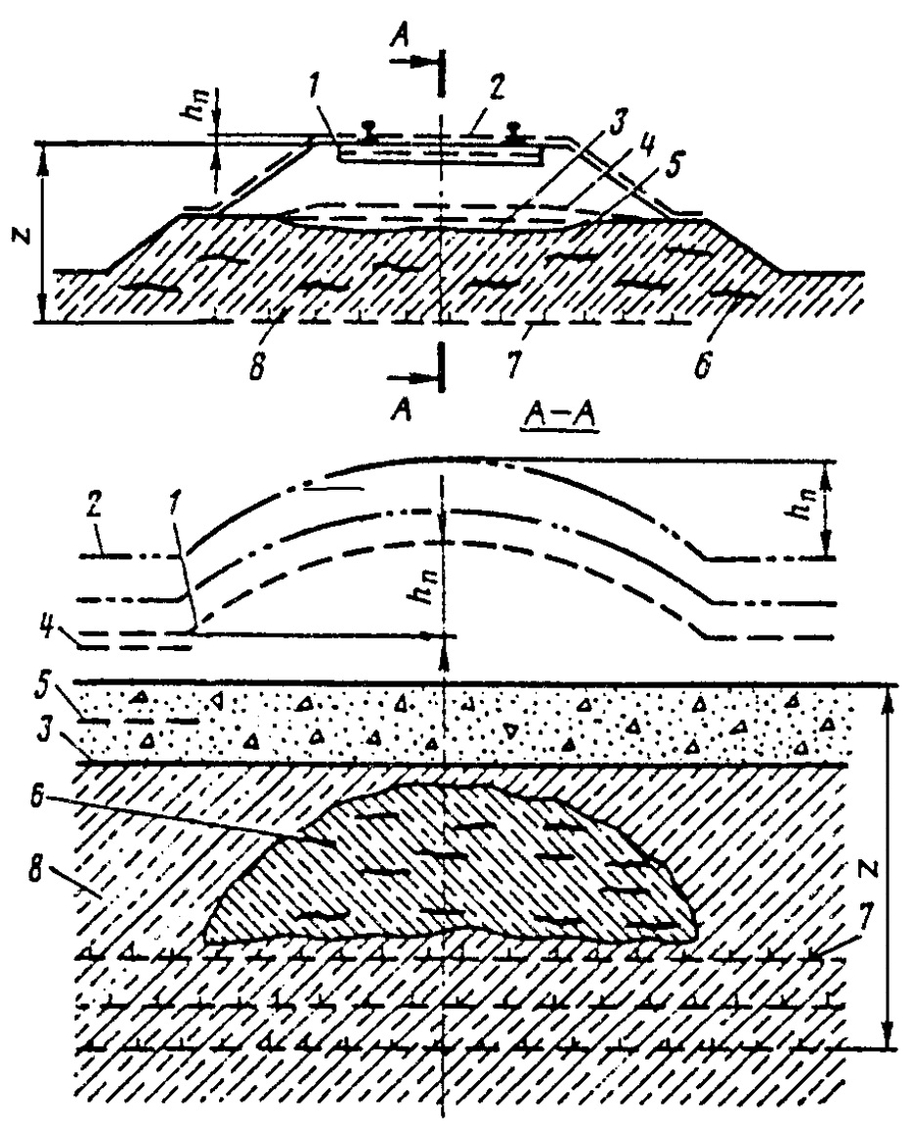

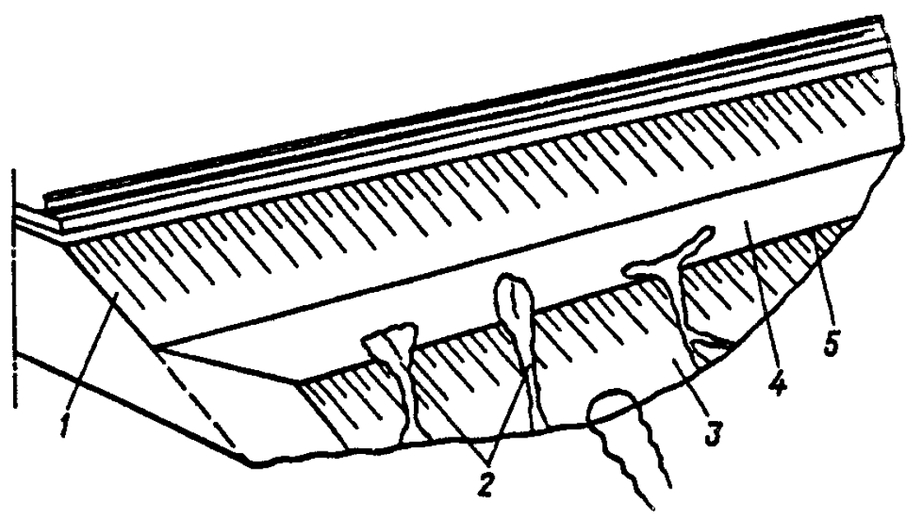

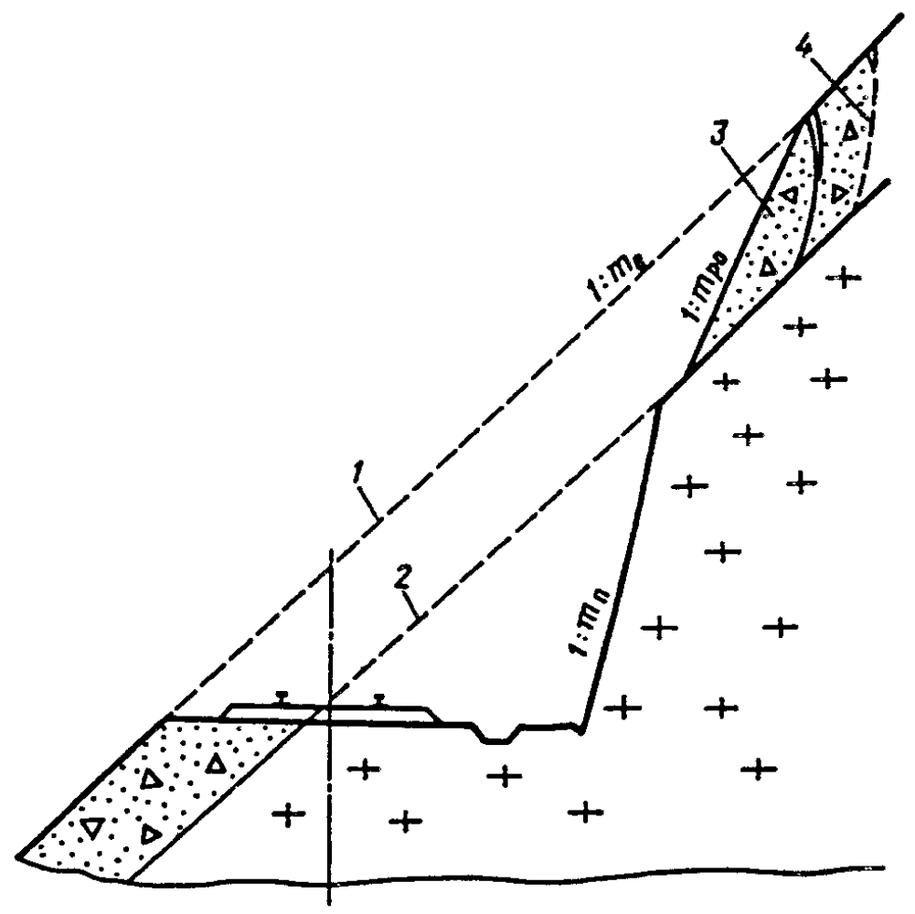

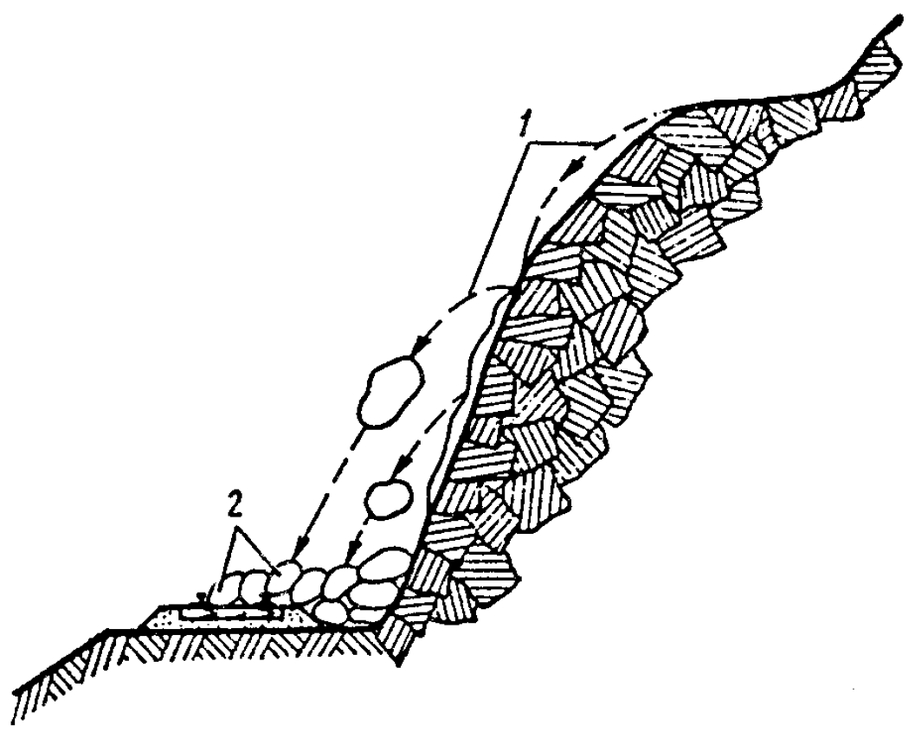

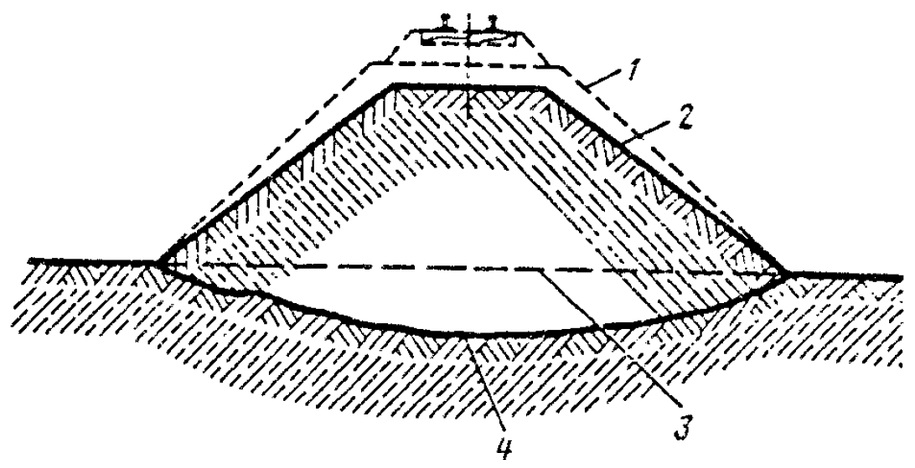

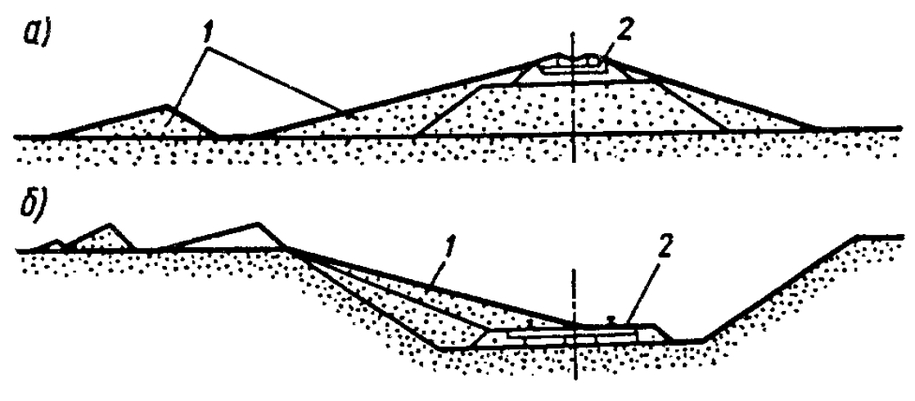

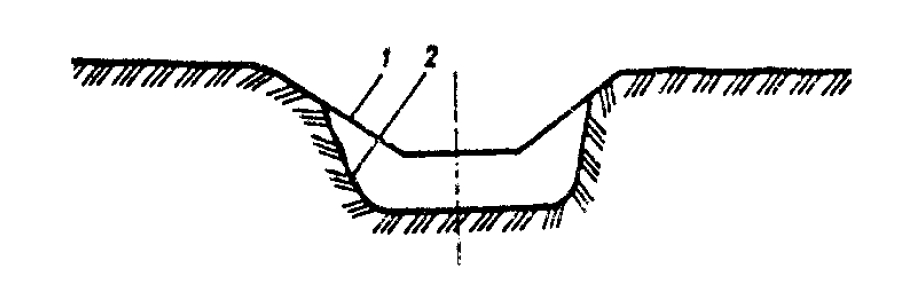

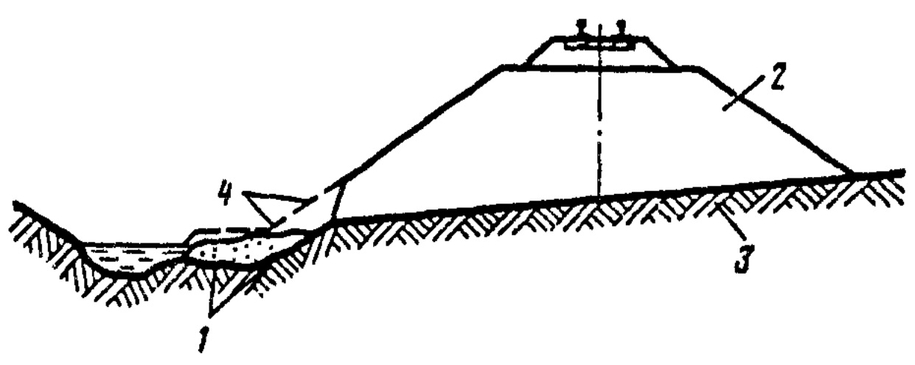

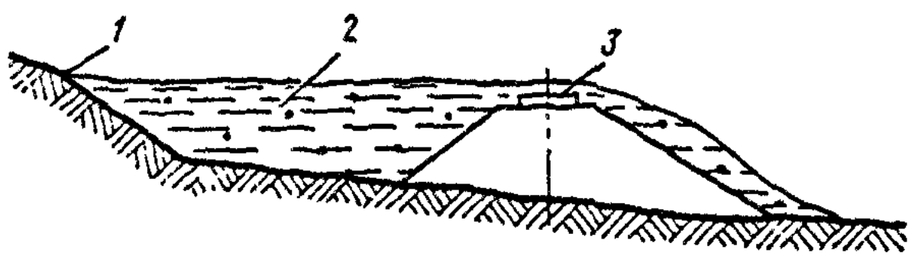

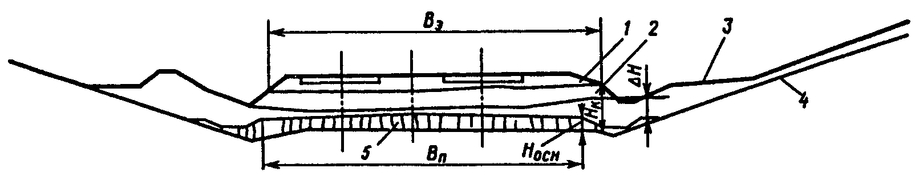

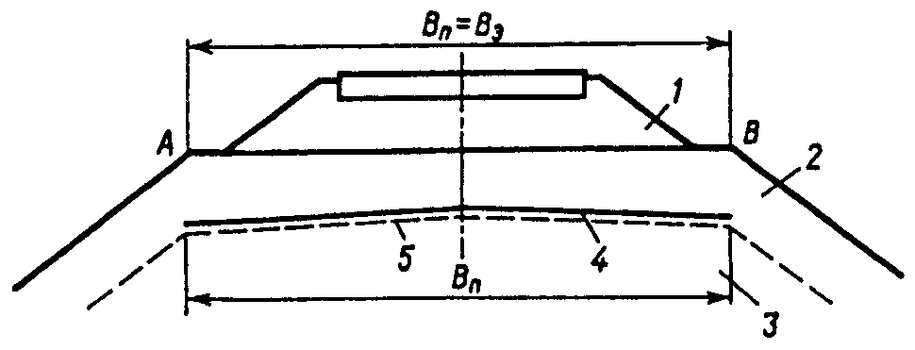

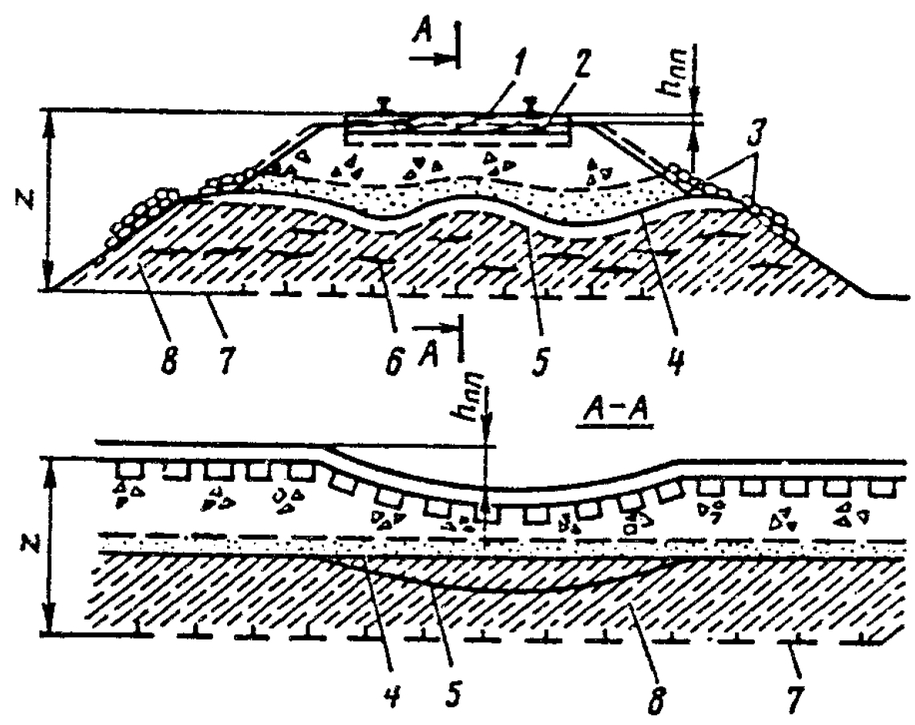

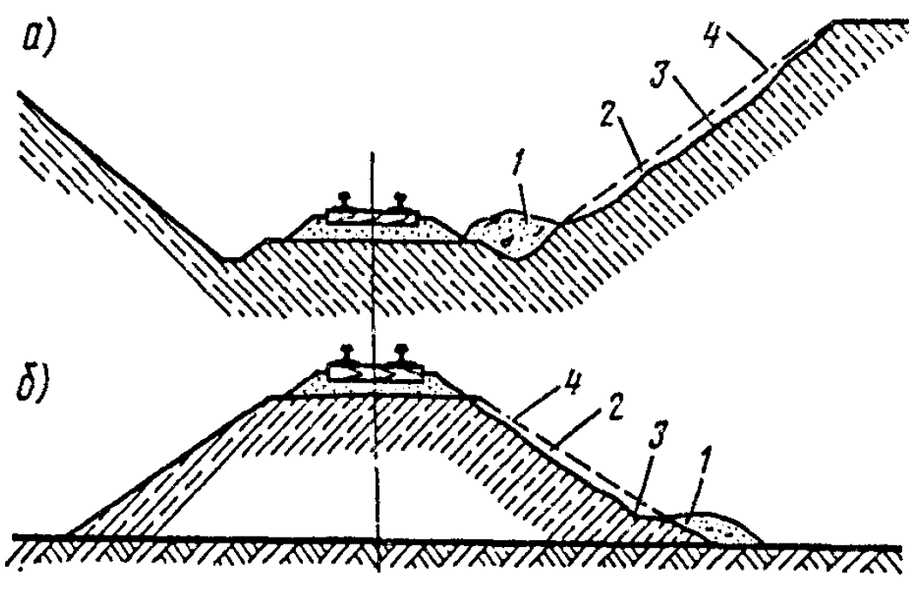

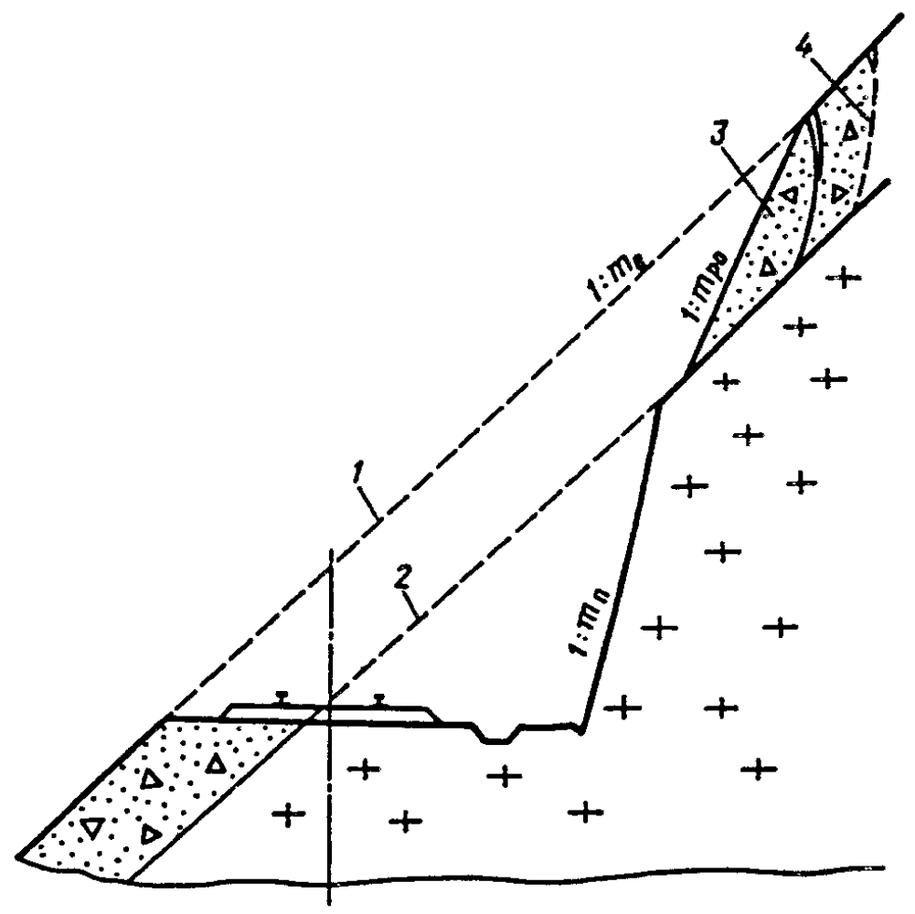

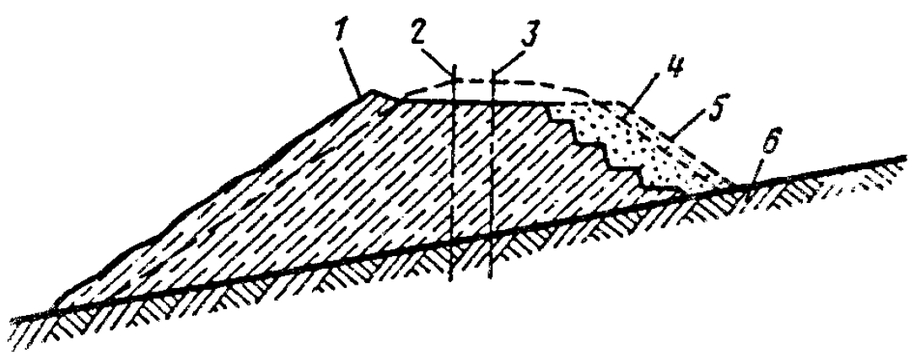

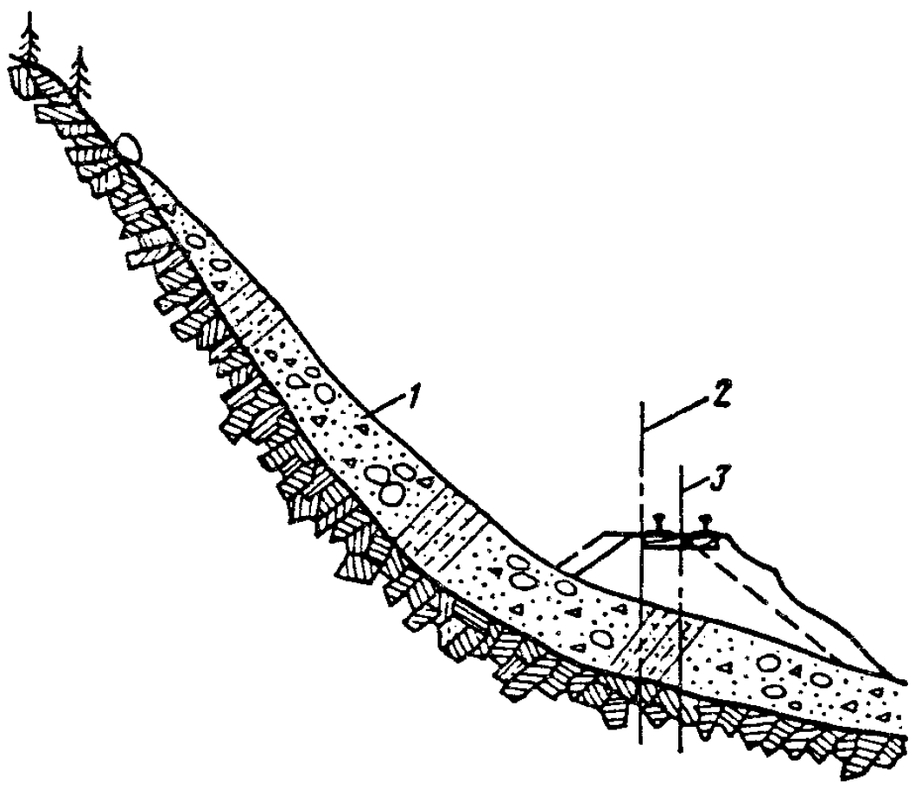

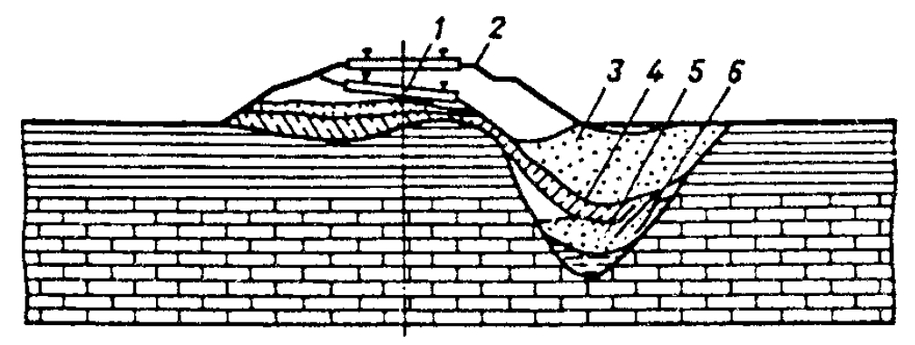

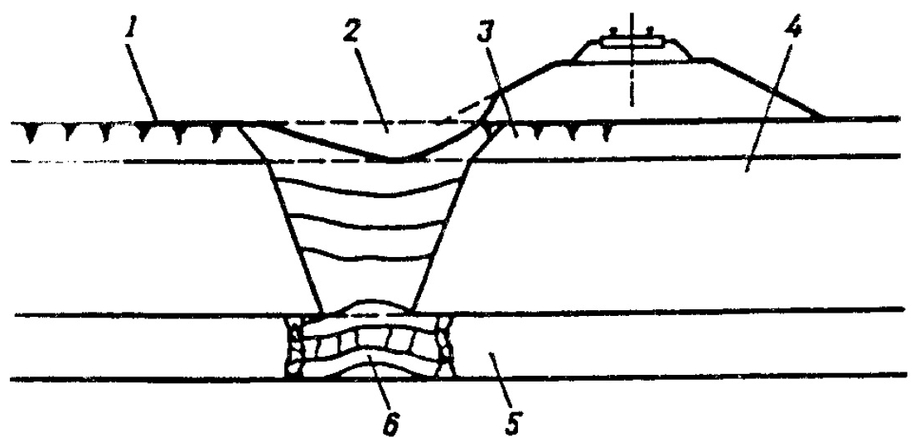

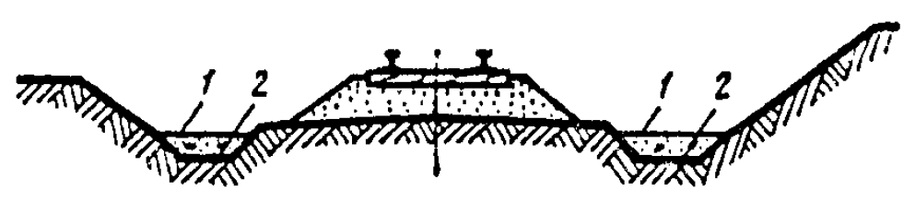

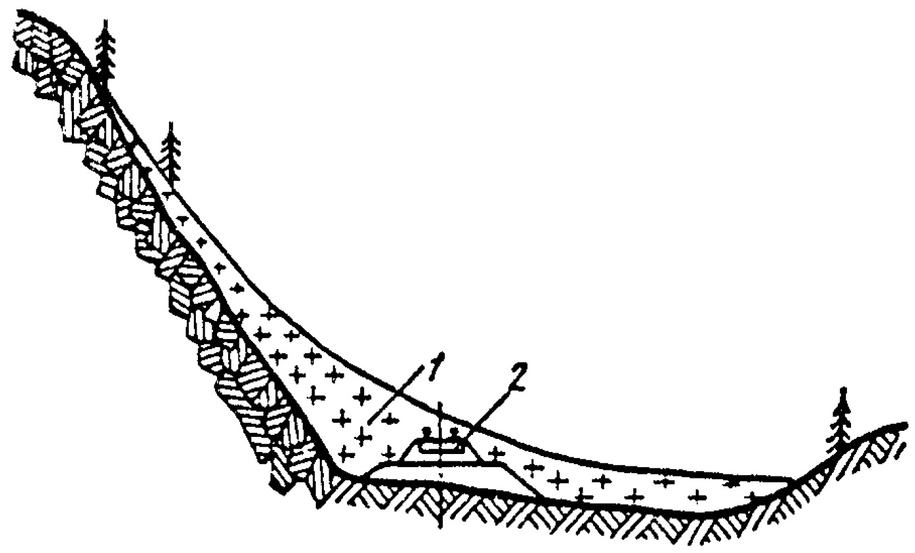

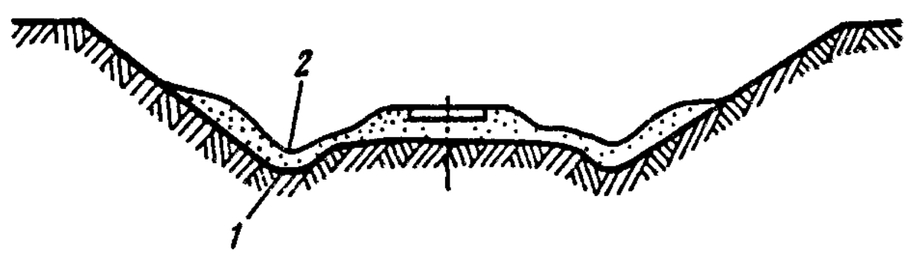

Рис. П.4.1. Глубокая выемка:

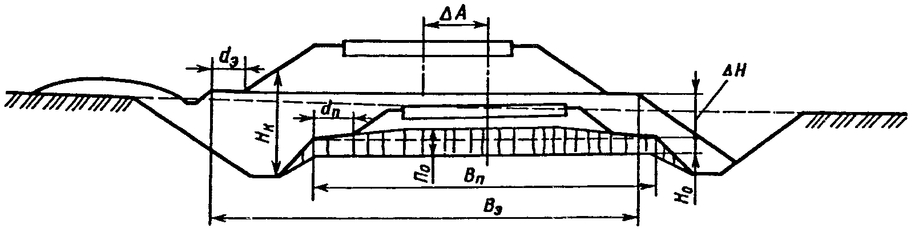

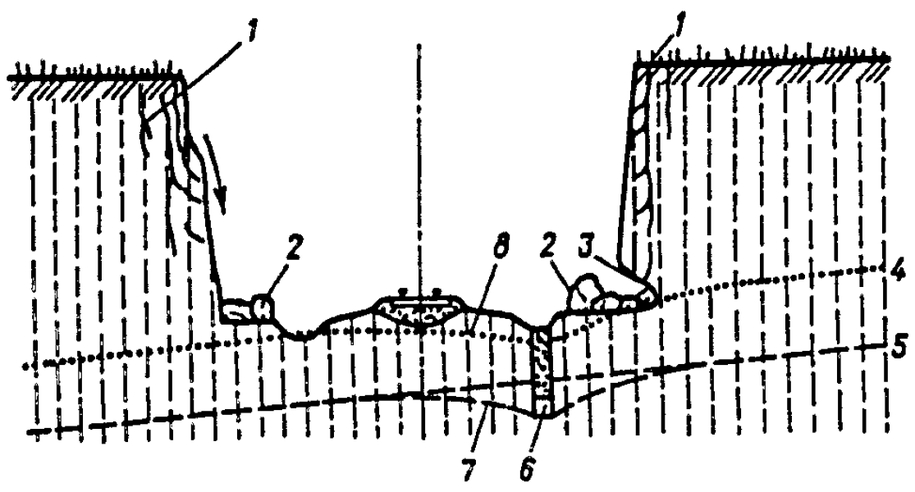

1- типовая балластная призма; 2 — неочищенный балластный материал; 3 — современное очертание откоса выемки; 4 — построечное положение откоса выемки; 5 — слой, компенсирующий оседание построечной основной площадки; Нк — толщина слоя старых балластных материалов; ΔH — вертикальное смещение бровки земляного полотна; Вэ — фактическая ширина основной площадки; Вп — первоначальная (построечная) ширина основной площадки; Носн — величина осадки основной площадки

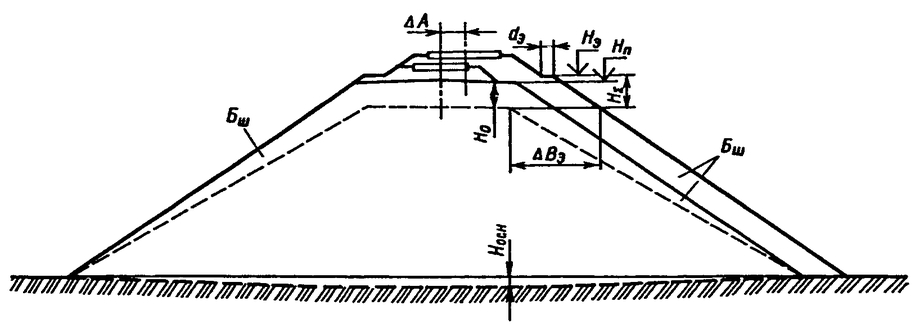

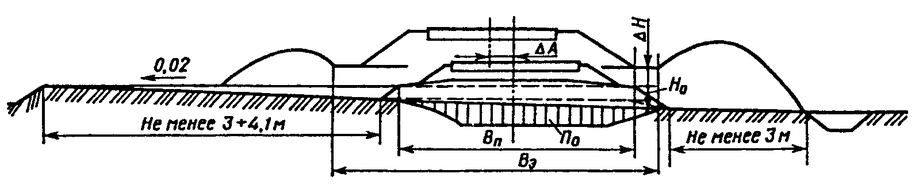

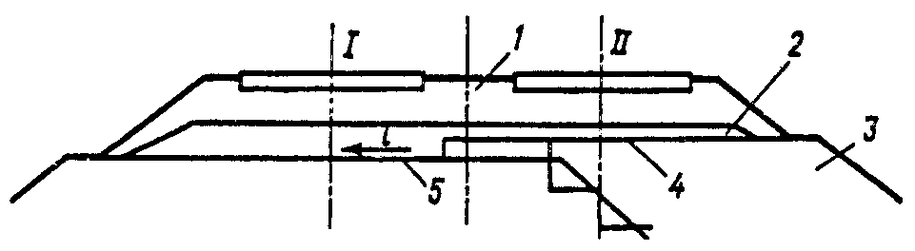

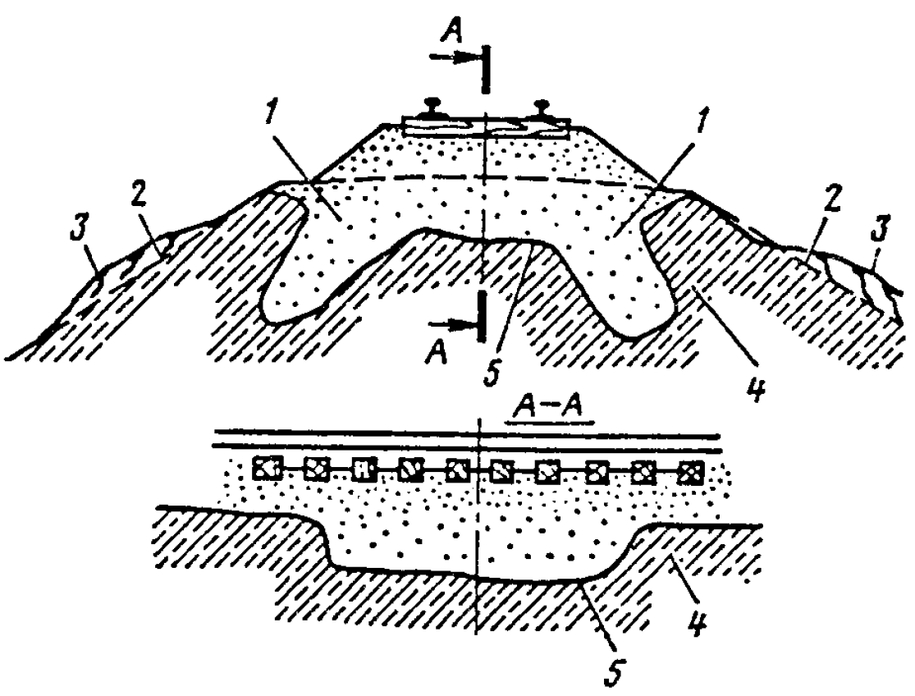

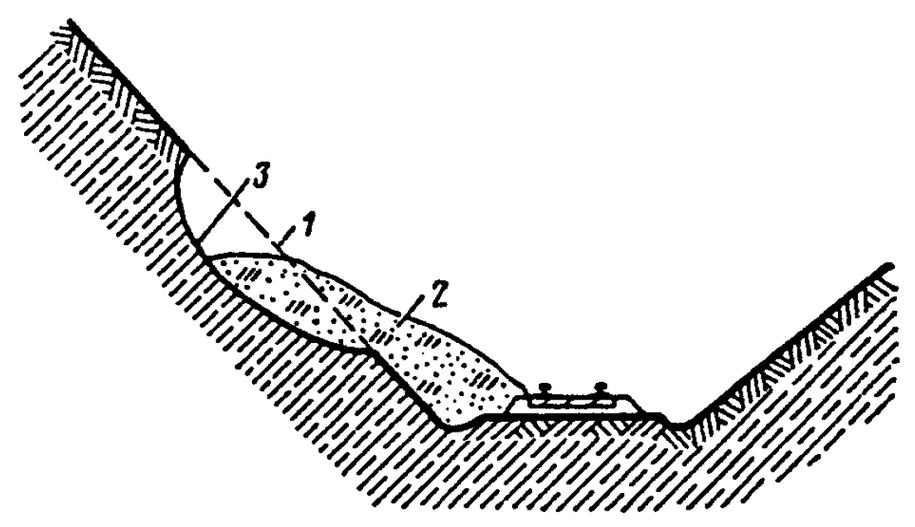

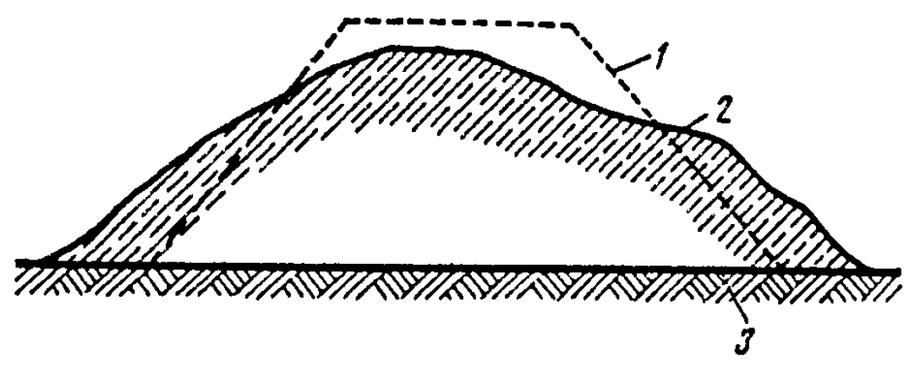

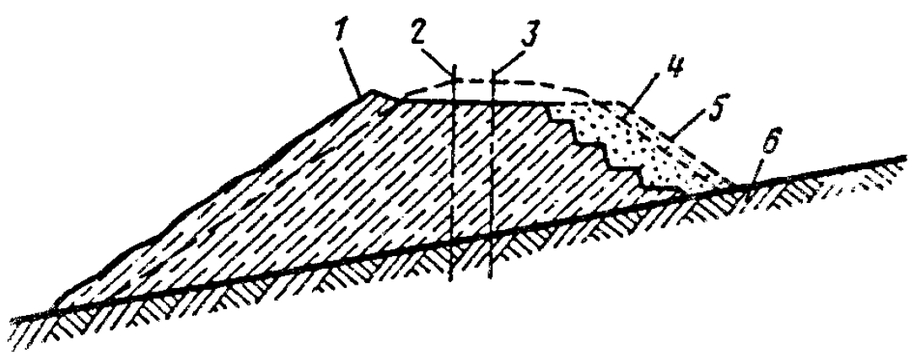

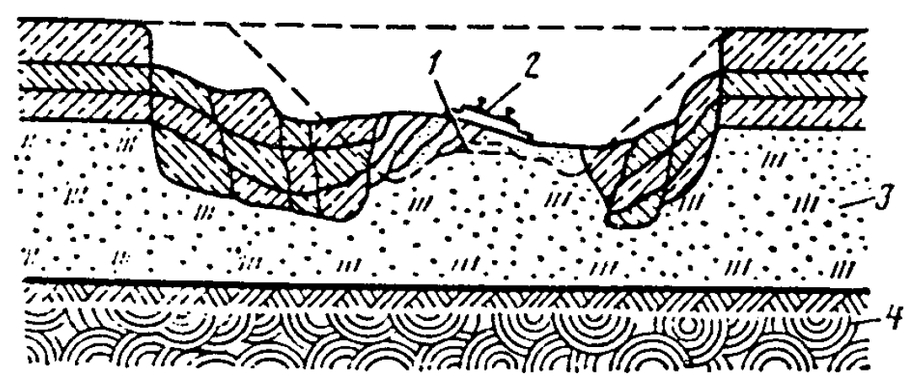

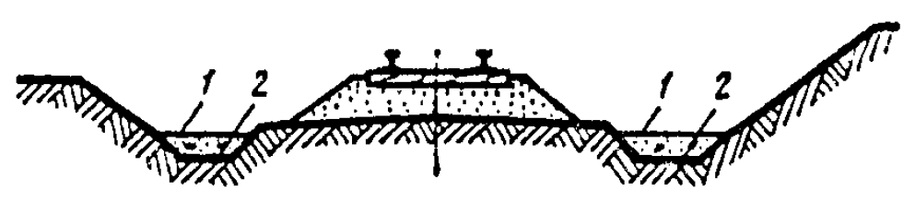

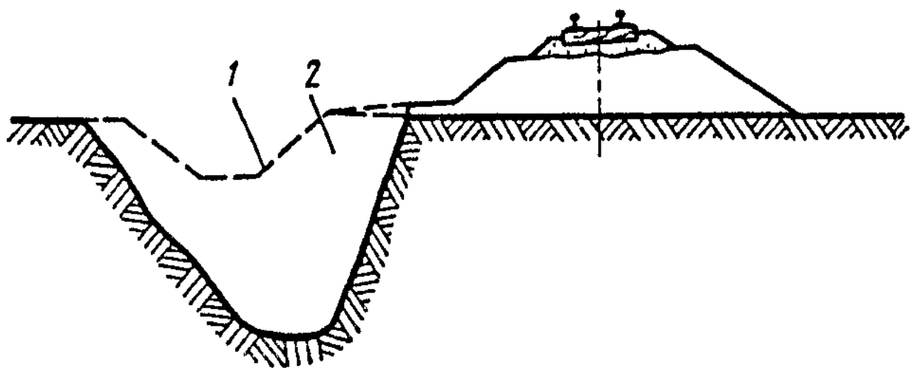

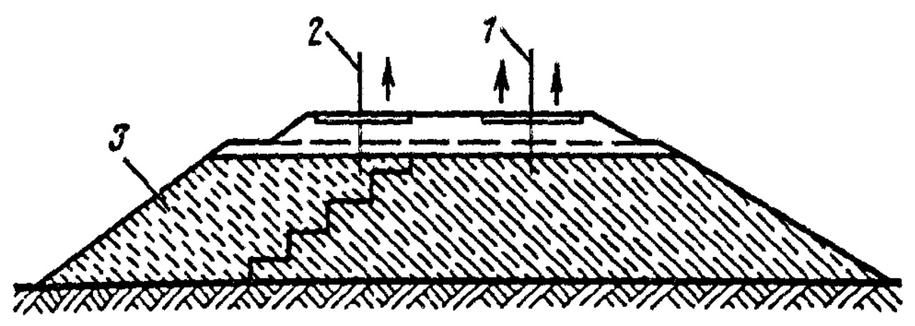

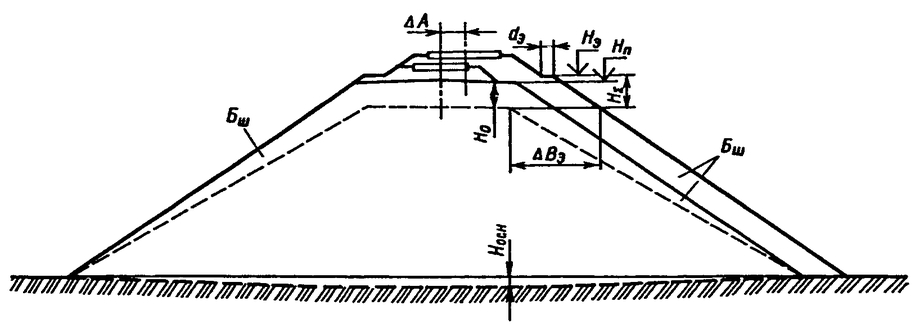

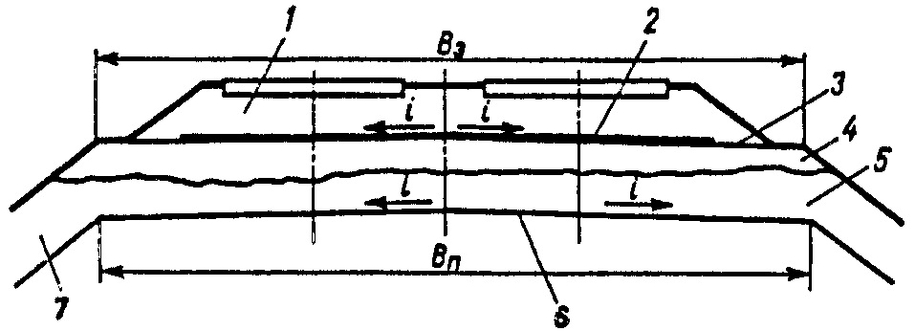

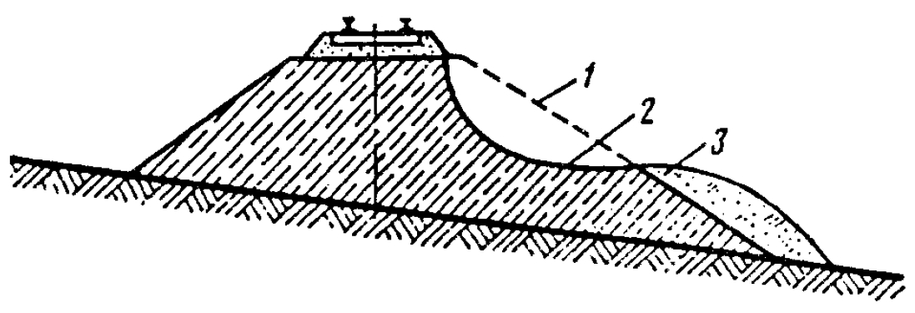

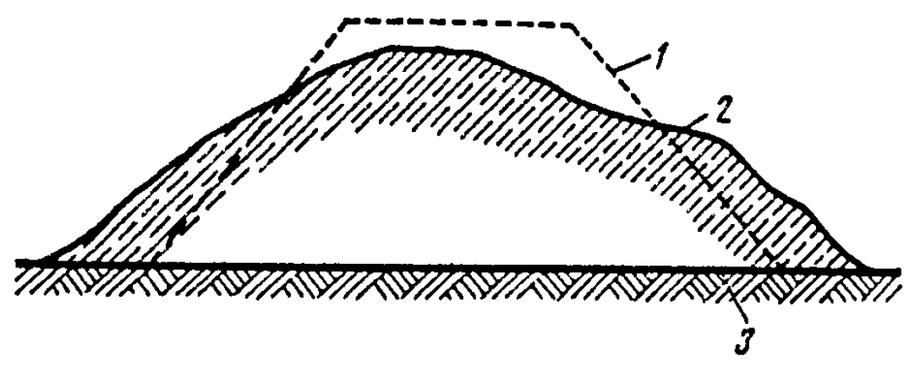

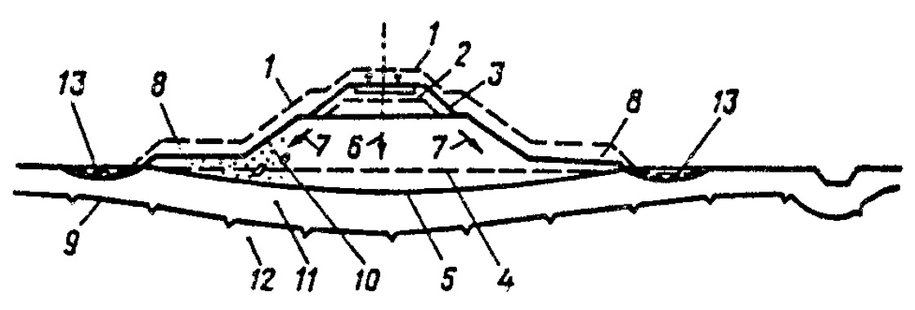

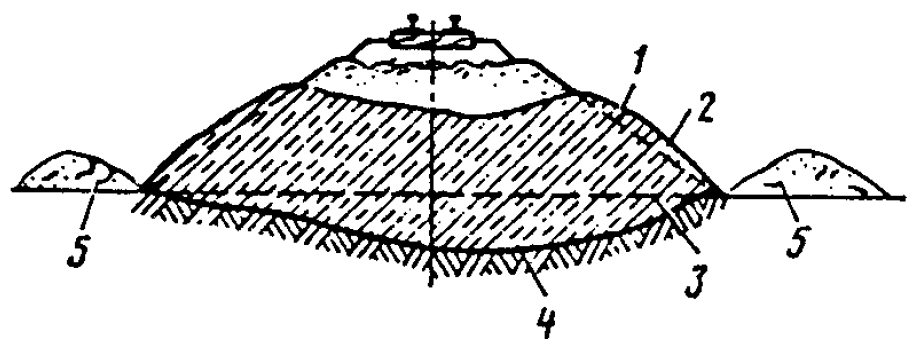

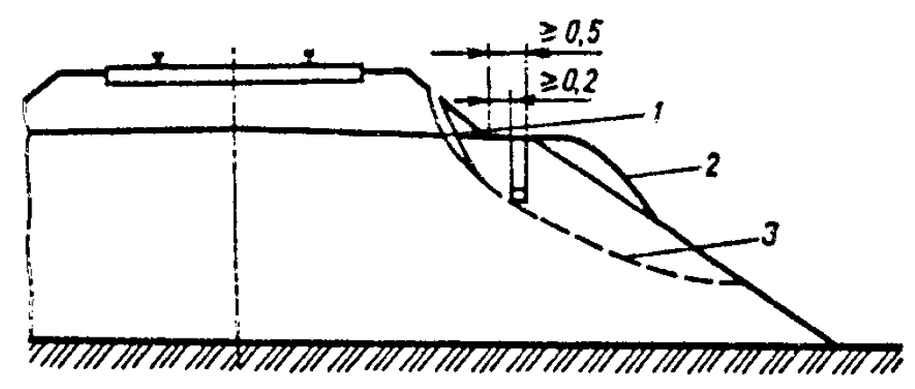

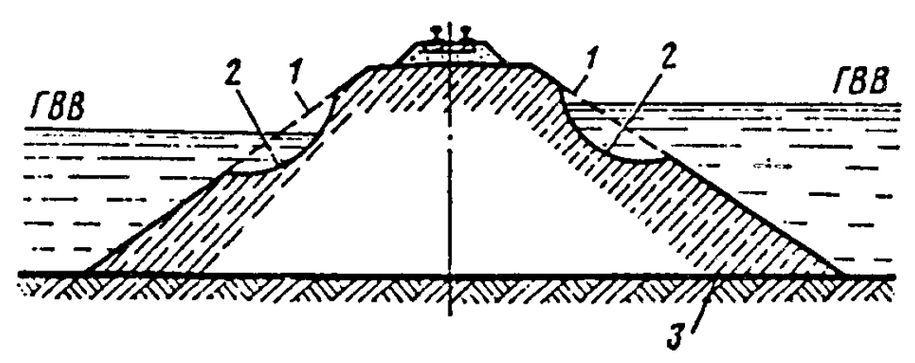

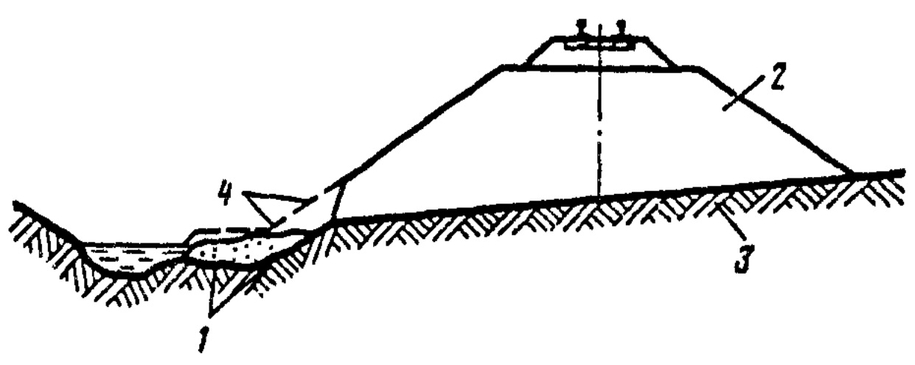

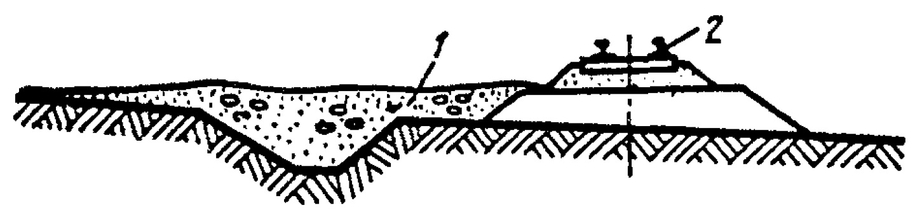

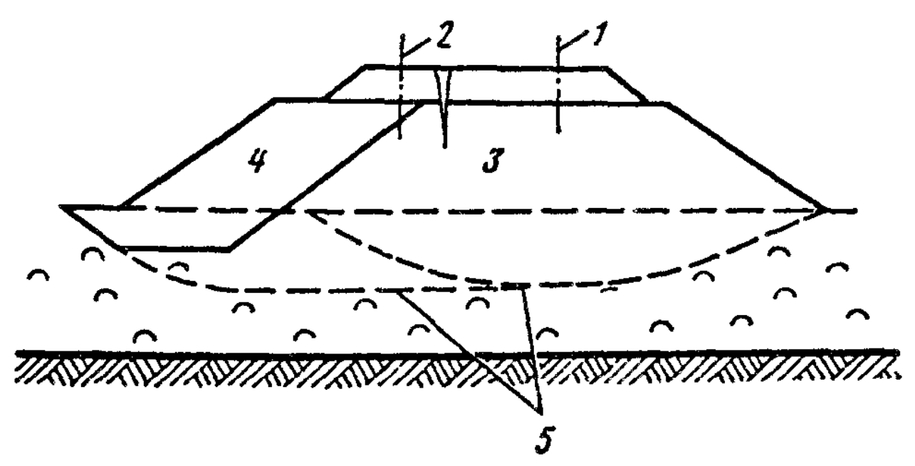

Рис. П.4.2. Высокая насыпь:

Но — величина оседания бровка вследствие длительного уплотнения грунтов насыпи; ΔА — величина смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; dэ — современная нормативная ширина обочины; Нэ — уровень современной бровкн насыпи; Нп — уровень построечной бровкн насыпи; (Нэ — Нп) — наращивание отметки бровки насыпи от Нп до Нэ; НΣ — суммарное наращивание уровня бровки насыпи от построечного до современного состояния НΣ = Но + (Нэ — Нп) + Носн.; Носн — величина осадки основания насыпи; ΔВэ— величина уширения откосной части насыпи от построечной бровки; Бш — материал балластного шлейфа

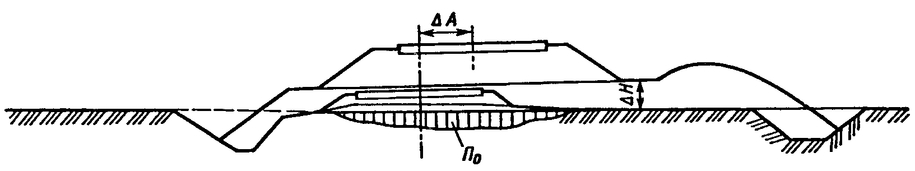

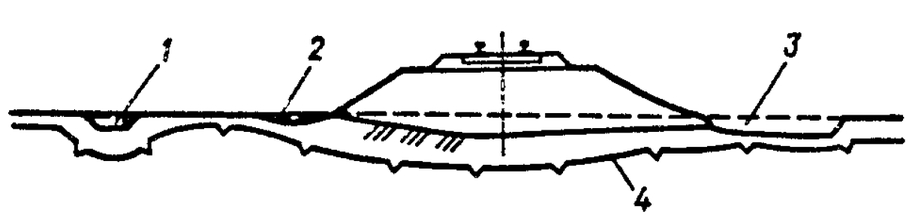

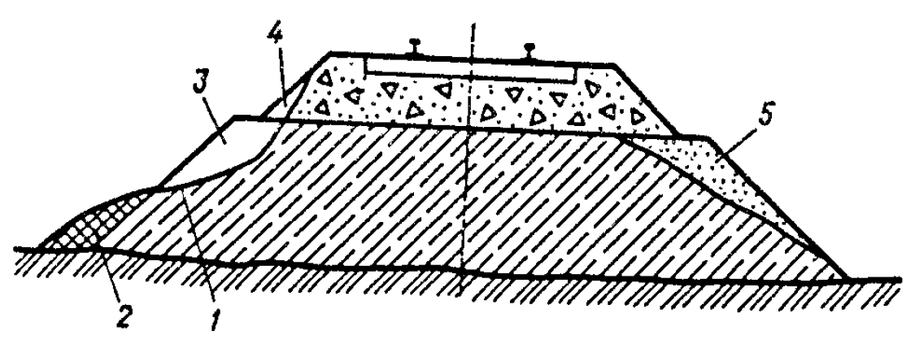

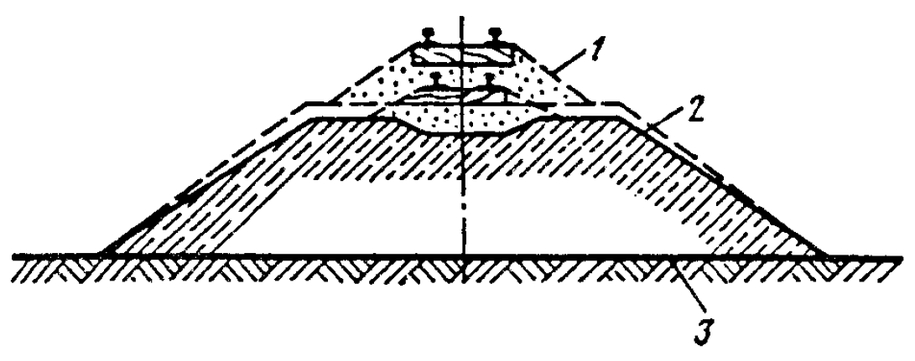

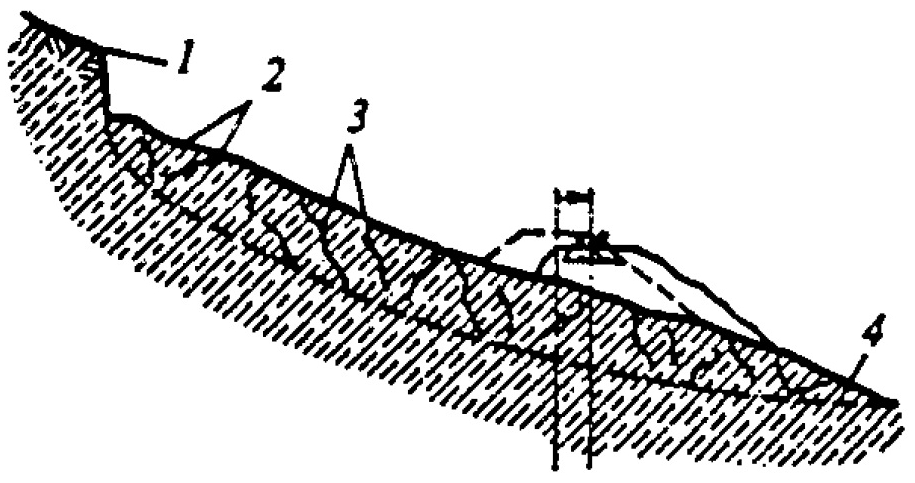

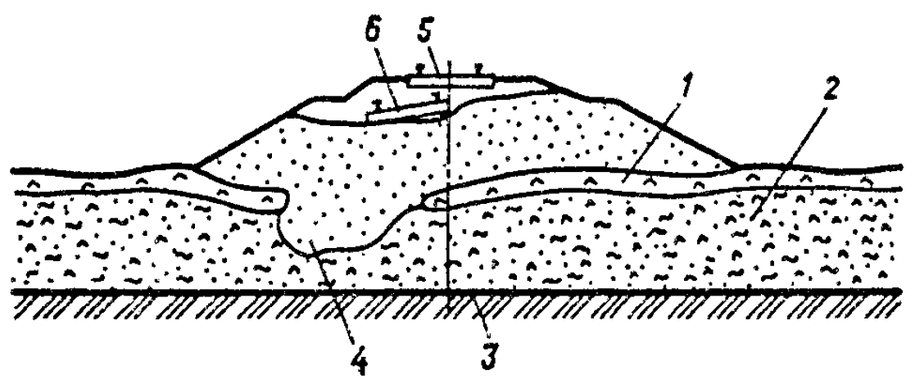

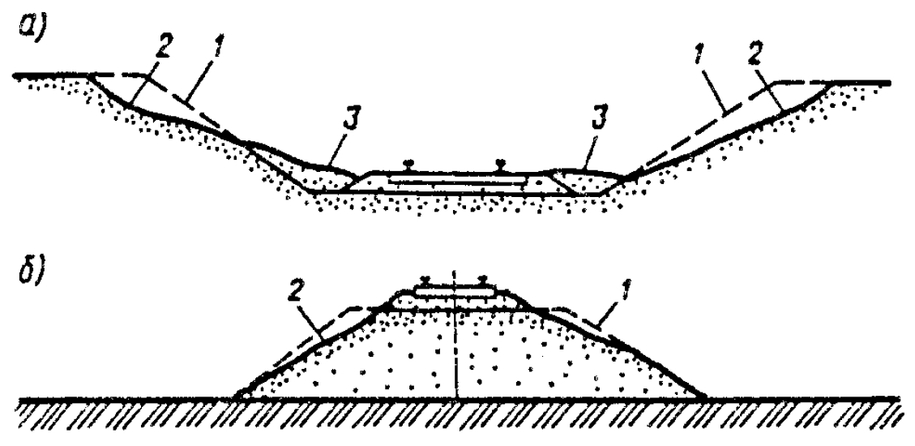

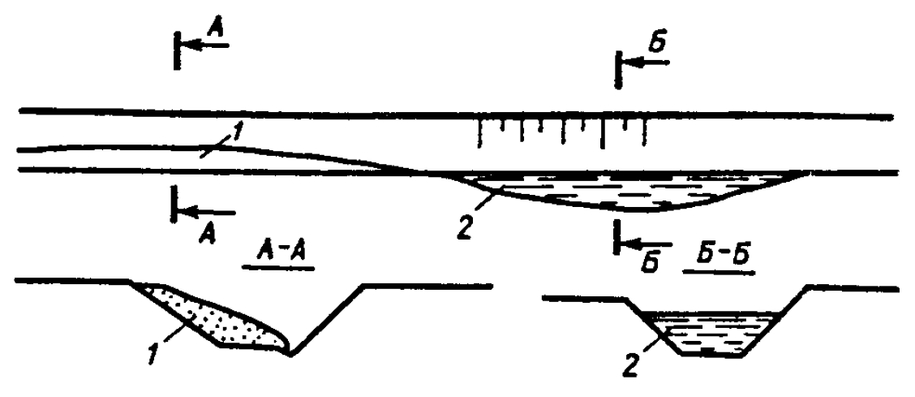

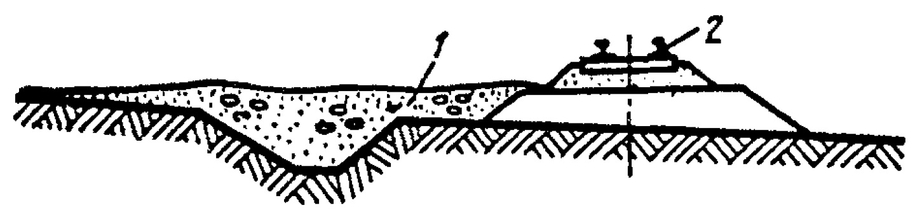

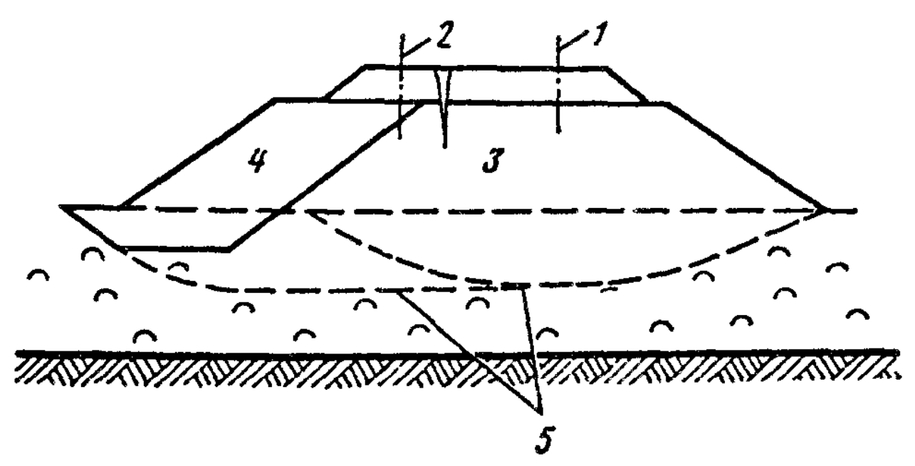

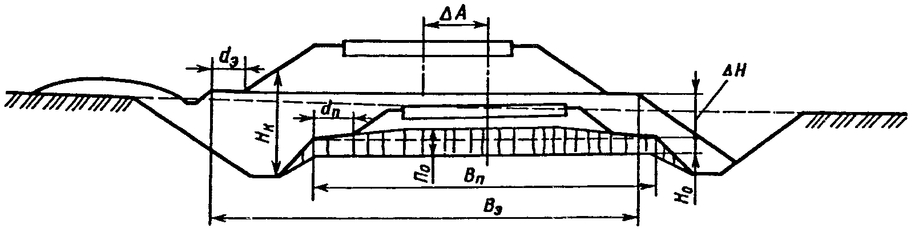

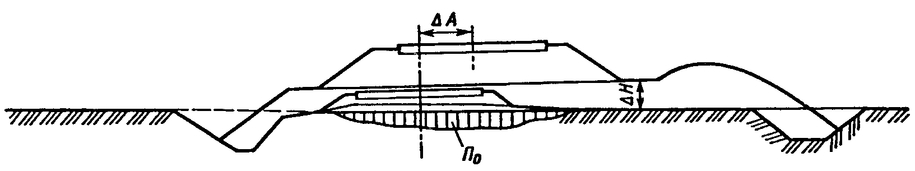

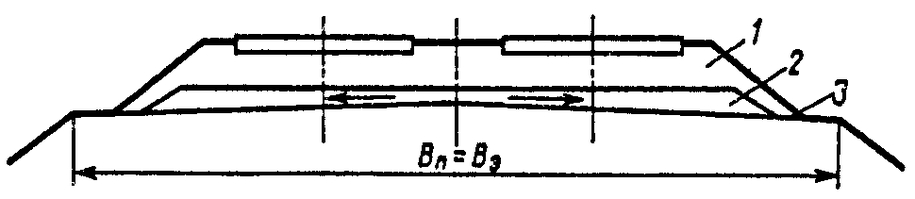

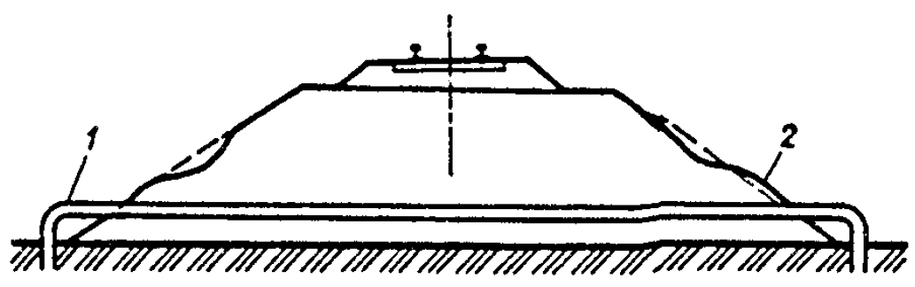

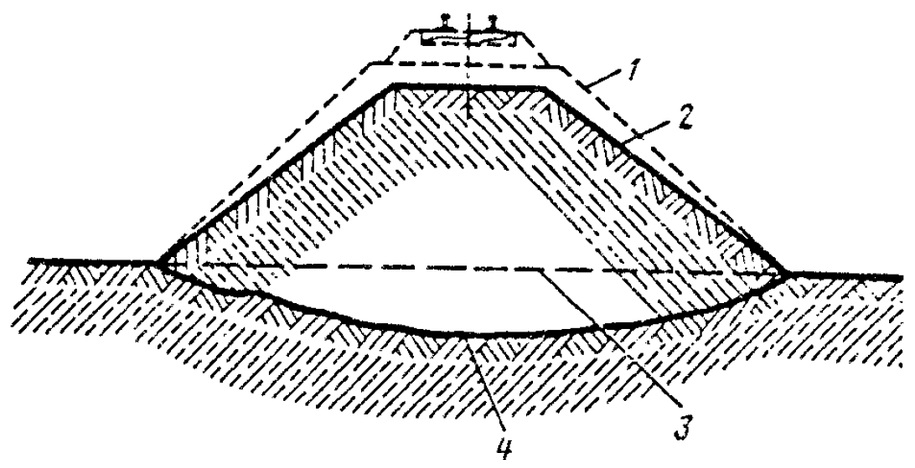

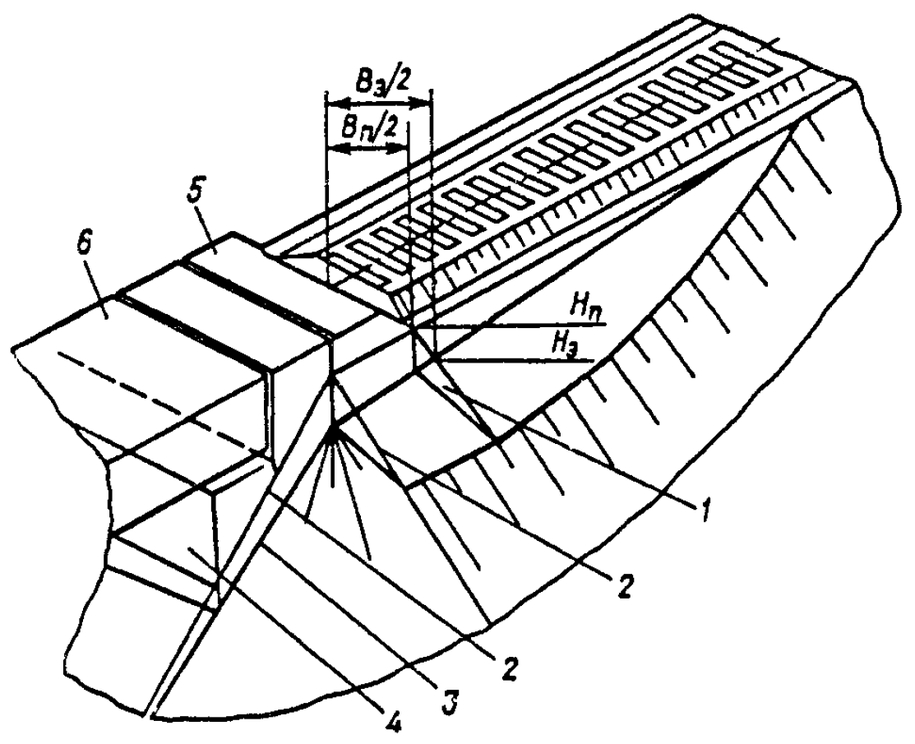

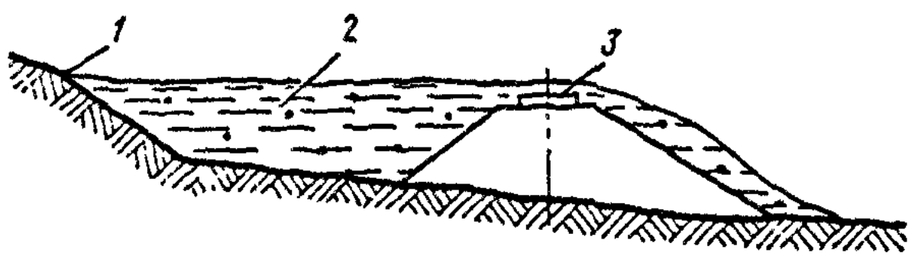

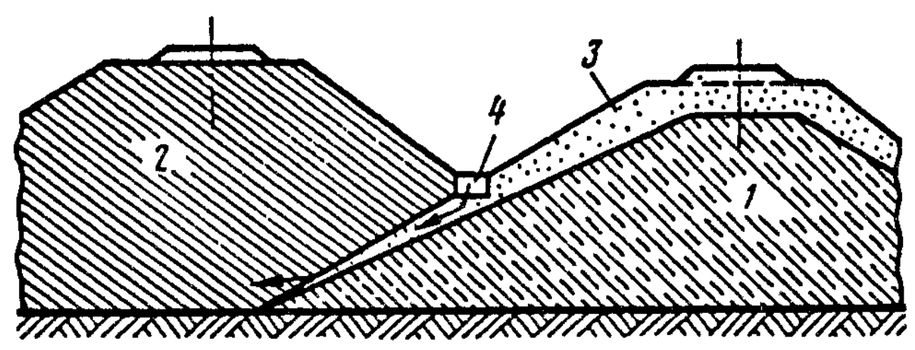

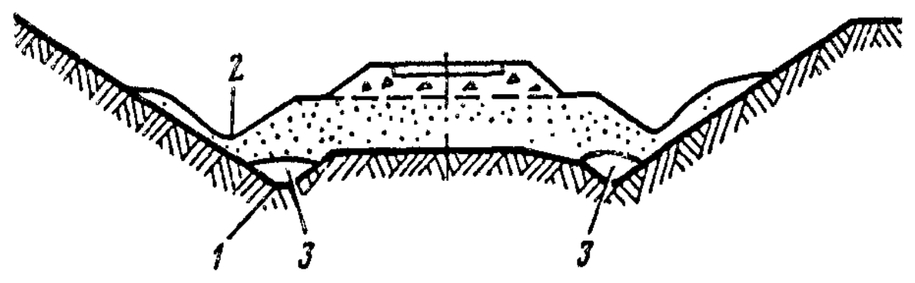

Рис П.4.3. Нулевое место, преобразованное в насыпь:

Вп — первоначальная (построечная) ширина основной площадки:Вэ, — современная нормативная ширина основной площадки; dп— первоначальная (построечная) ширина обочины; dэ — современная нормативная ширина обочины; ΔА— величина смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; ΔH — величина поднятия бровки земляного полотна относительно первоначального (построечного) положения; Но — величина оседания построечной бровки земляного полотна; По — величина оседания основной площадки

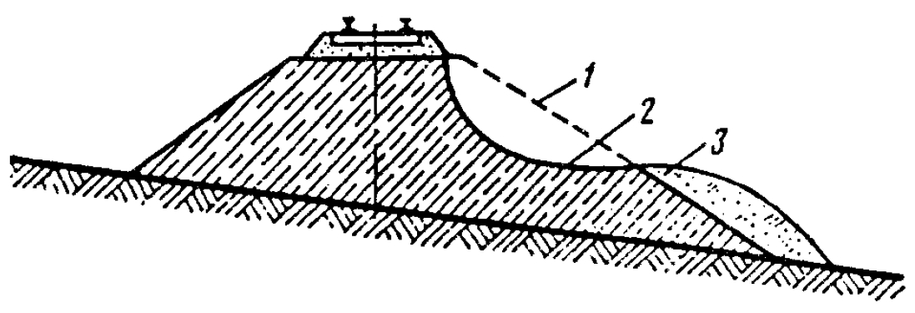

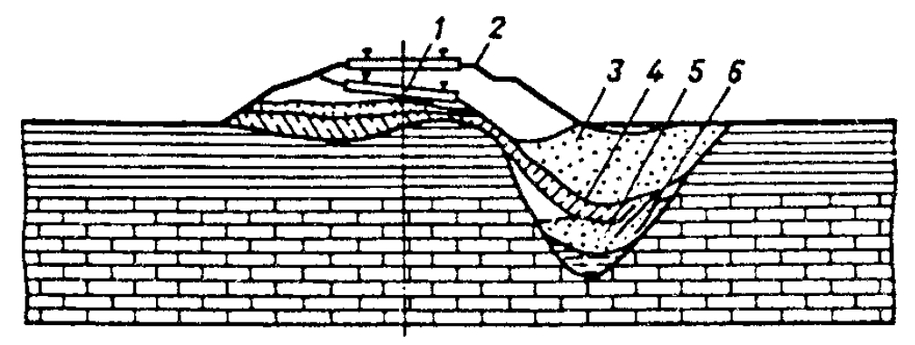

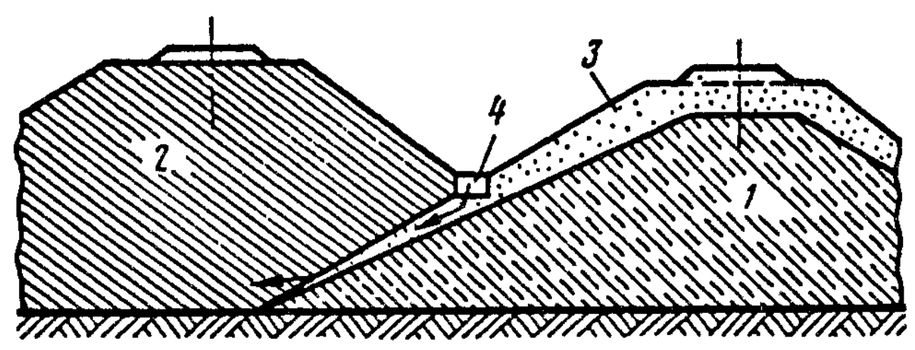

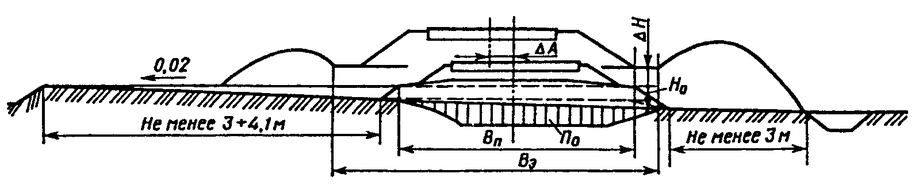

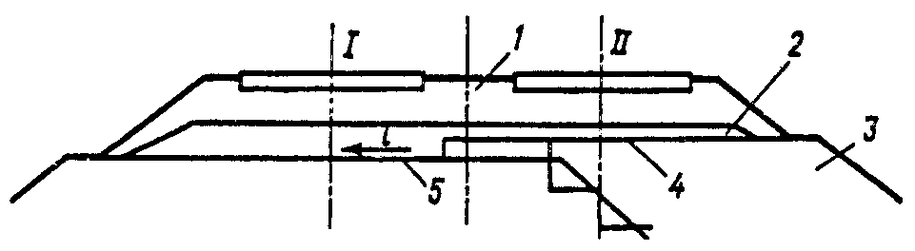

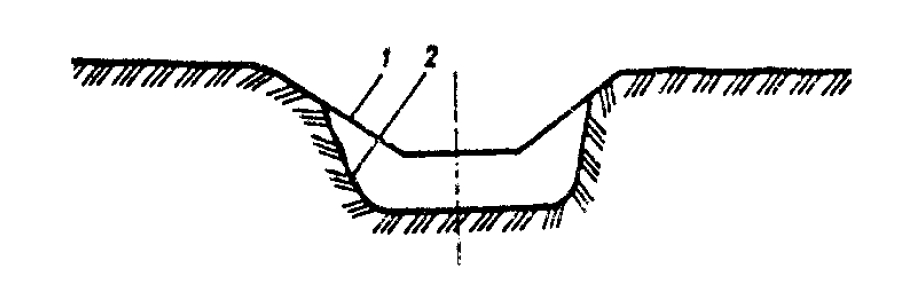

Рис. П.4.4. Нулевое место — полунасыпь, преобразованная в выемку:

Вп — первоначальная (построечная) ширина основной площадки; Вэ — современная нормативная ширина основной площадки; ΔА— величина смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; ΔH — величина поднятия бровки земляного полотна относительно первоначального (построечного) положения; Но — величина оседания построечной бровки земляного полотна; По — величина оседания основной площадки

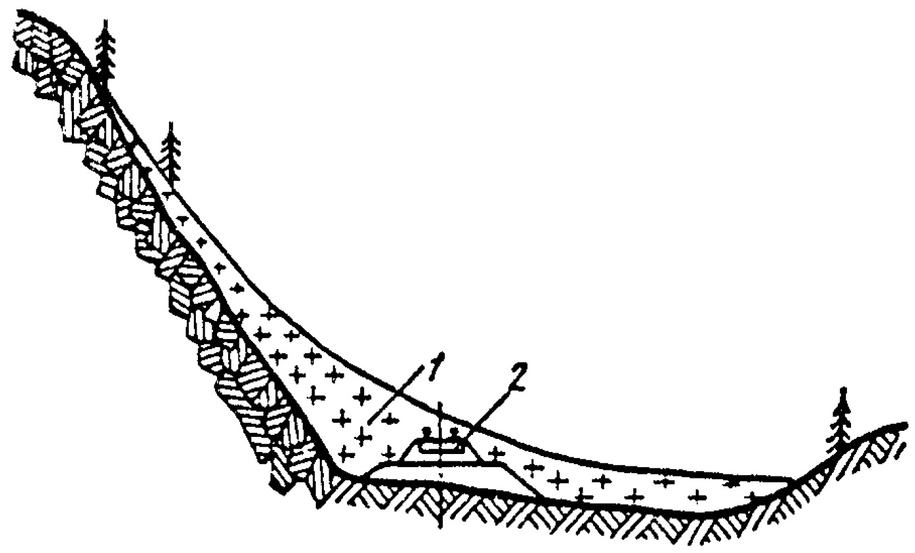

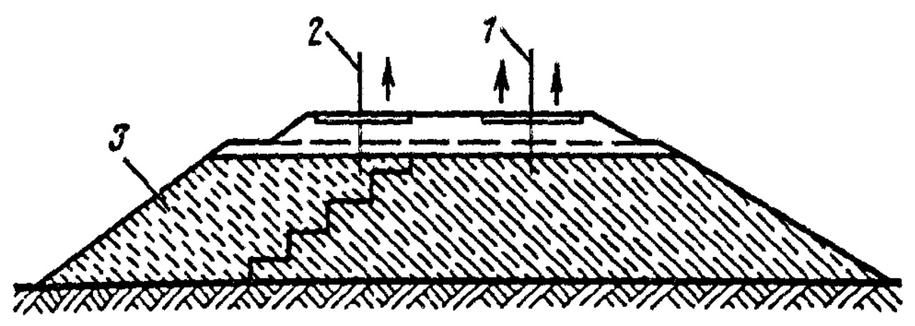

Рис. П.4.5. Нулевое место — полунасыпь-полувыемка:

ΔА — размер смещения оси верхнего строения пути относительно оси земляного полотна; ΔH — величина поднятия бровки земляного полотна относительно первоначального (построечного) положения; По — величина оседания основной площадки

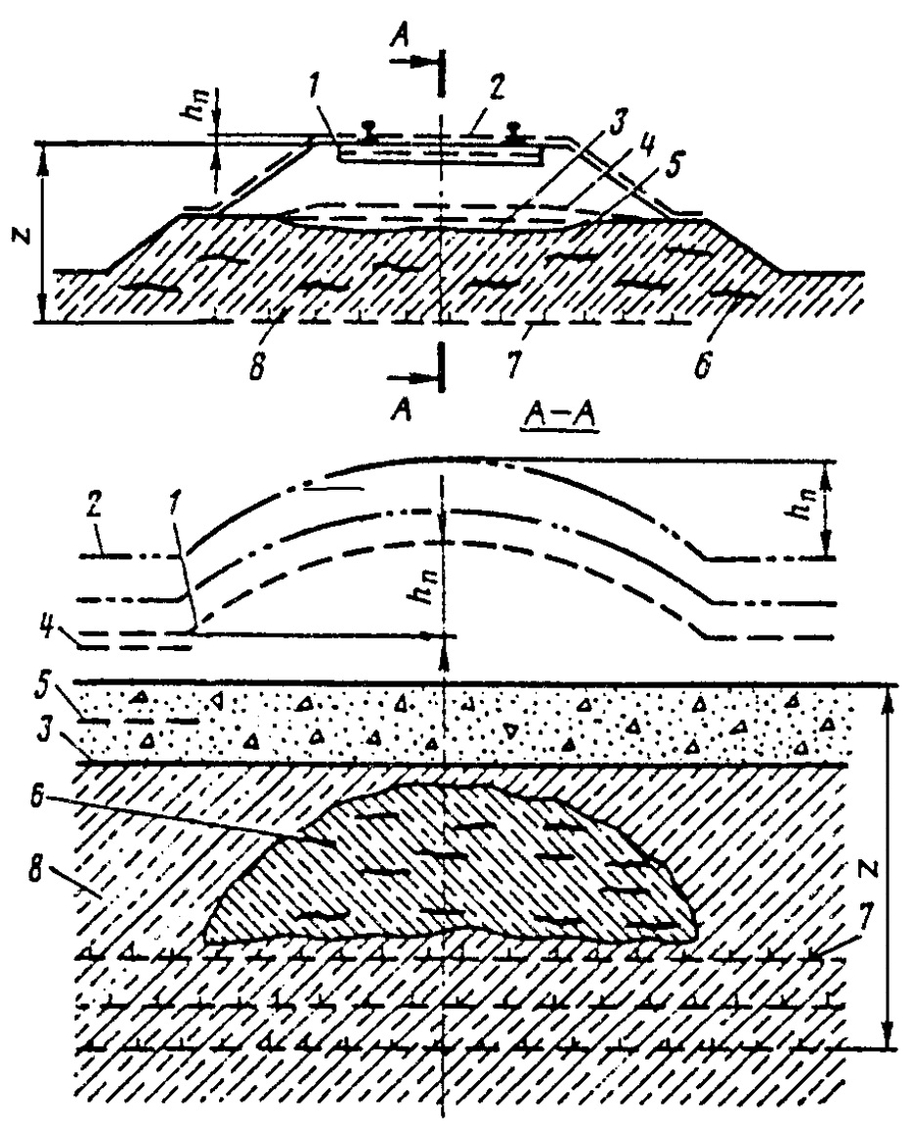

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТИПИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

В ЗОНЕ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ

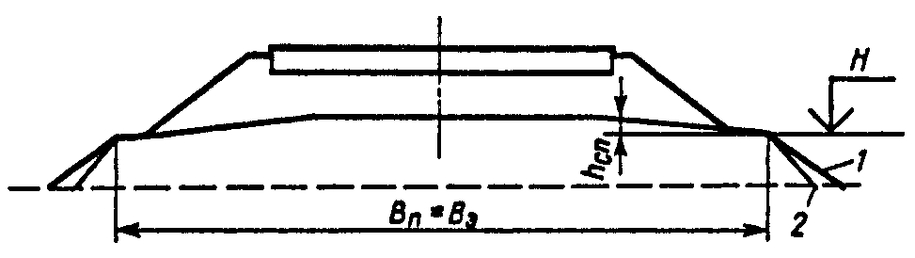

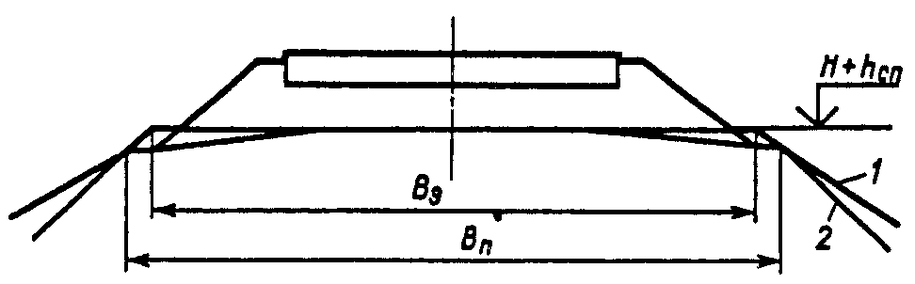

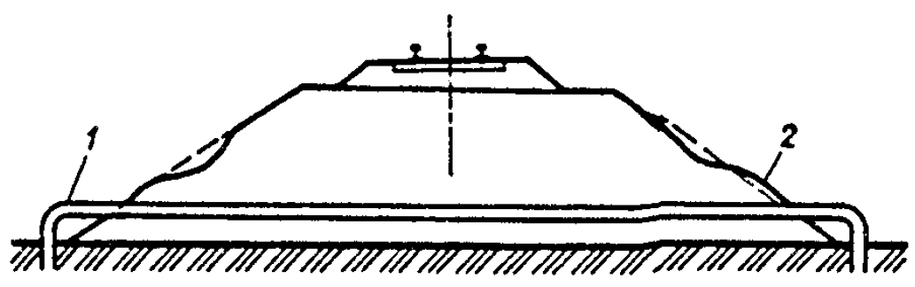

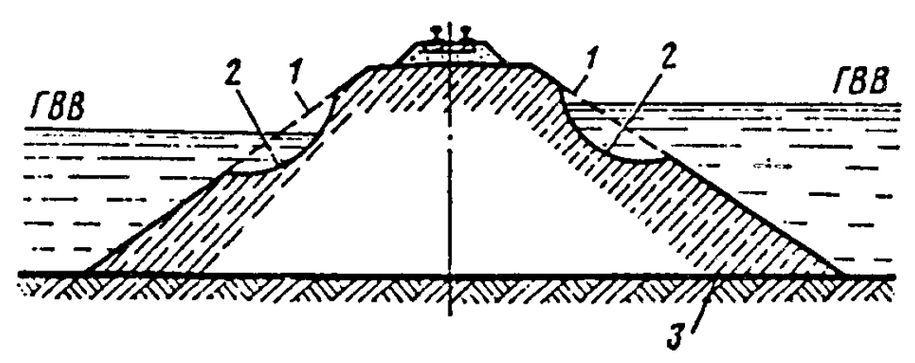

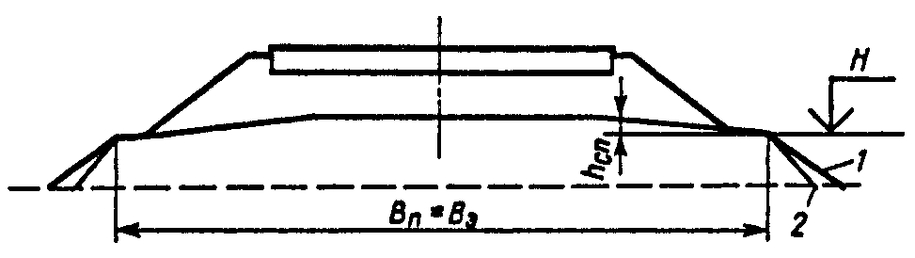

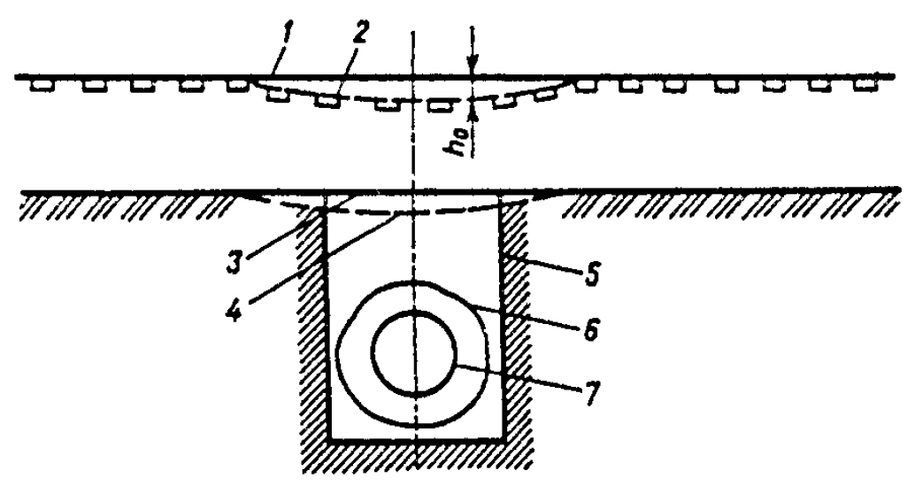

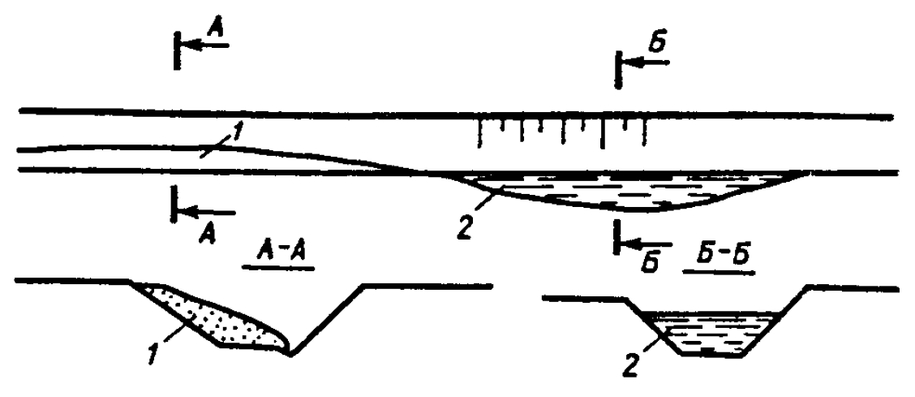

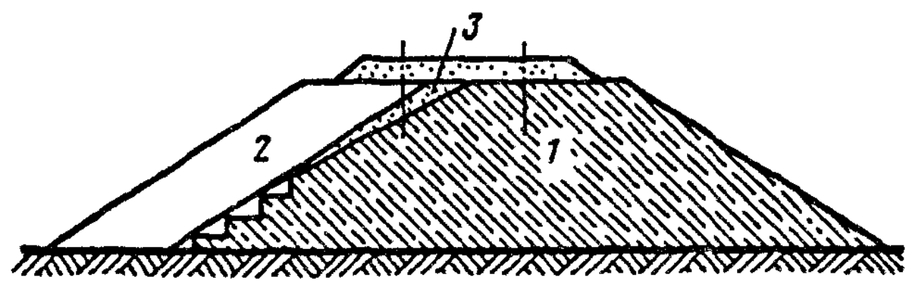

Рис. П.5.1. Типовое (построечное) очертание основной площадки однопутного земляного полотна из глинистых грунтов с шириной Вп, расположением бровки на отметке Н и высотой сливной призмы hсп;

1 — откос насыпи; 2 — откос кювета в выемке

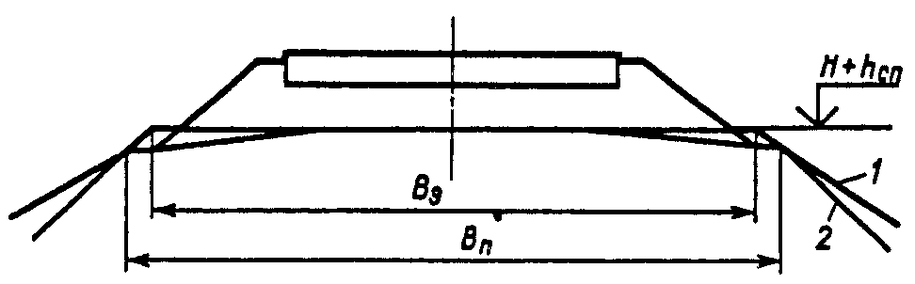

Рис. П.5.2. Типовое (построечное) очертание основной площадки однопутного земляного полотна из глинистых грунтов: Вп — начальная ширина основное площадки; H + hсп — положение, в которое переместилась отметка бровки вследствие покрытия обочины балластными материалами; Вп — Вэ, — величина, на которую фактически уменьшилась ширина основной площадки;

1 — откос насыпи; 2 — откос кювета в выемке

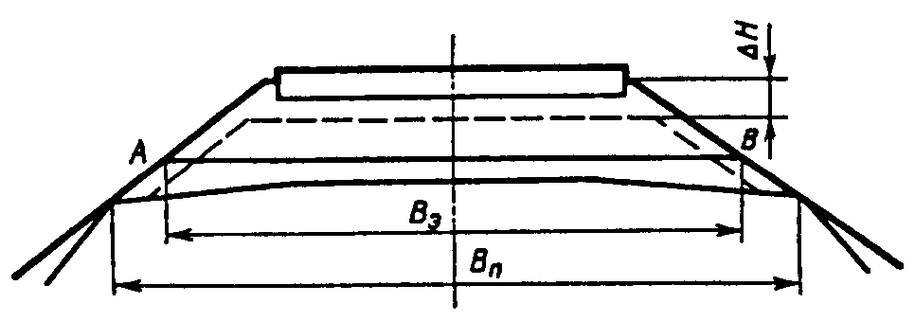

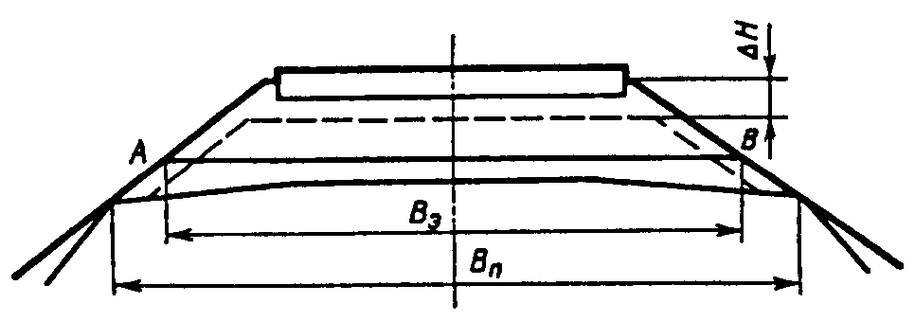

Рис. П.5.3. Построечное и эксплуатационное очертания основной площадки земляного полотна из глинистых грунтов после проведенной подъемки пути на величину ΔH для компенсации оседания земляного полотна, при неизменном типе верхнего строения пути или после подъемки пути на балластные материалы (против построечного положения): АВ — условная граница между существующей балластной призмой и старыми балластными материалами, относящимися х земляному полотну; Вэ — ширина условной поверхности (основной площадки), разделяющей балластную призму и земляное полотно

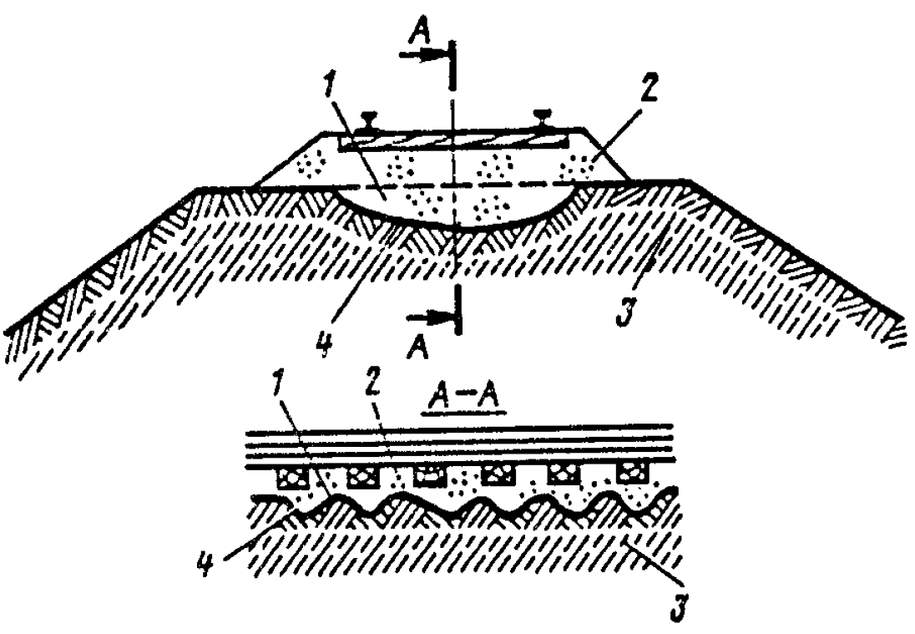

Рис. П.5.4. Конструкция основной площадки земляного полотна из глинистых грунтов:

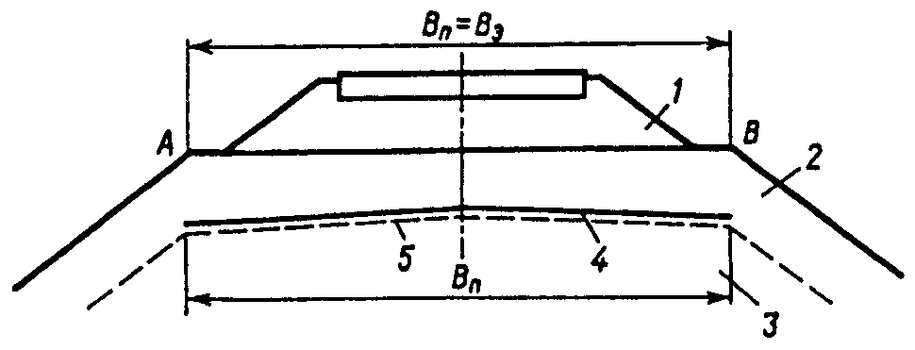

1 — балластный слой; 2 — защитный слой из накопленных балластных материалов в процессе эксплуатации; 3 — глинистые грунты; 4 — очертание построечного профиля; 5 — очертание типового поперечного профиля; АВ — основная площадка (фактическая, создаваемая при строительстве, или условная, образующаяся в процессе эксплуатации)

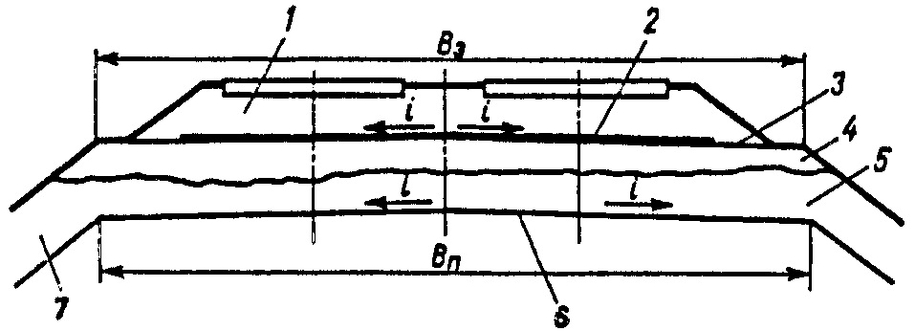

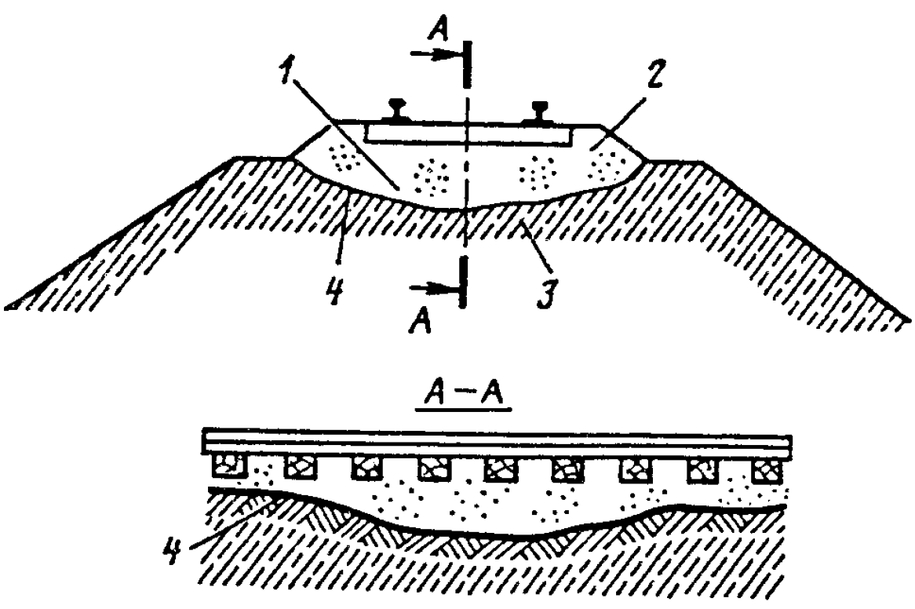

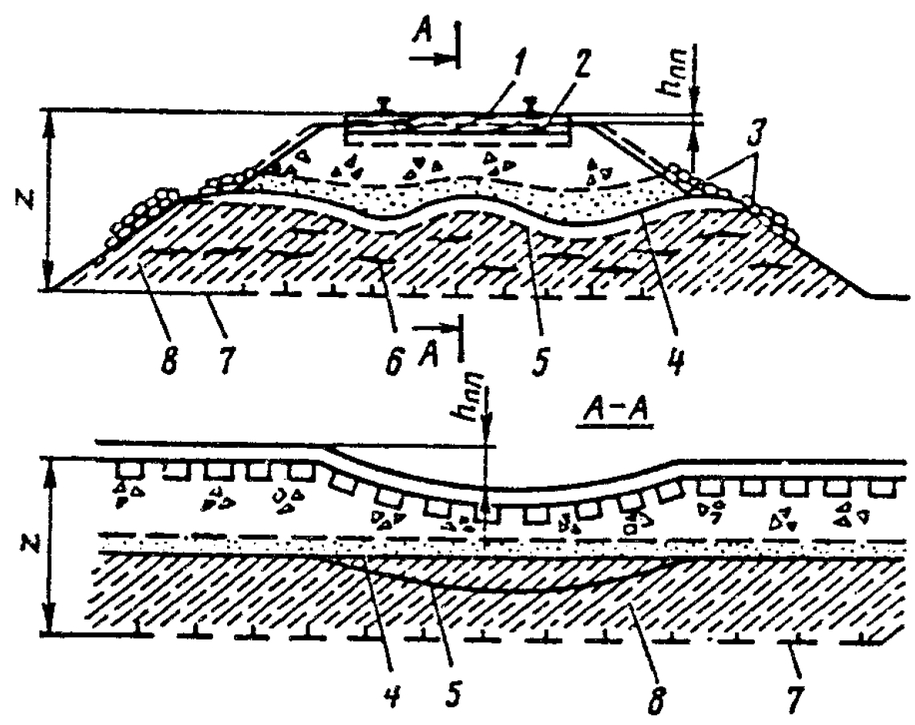

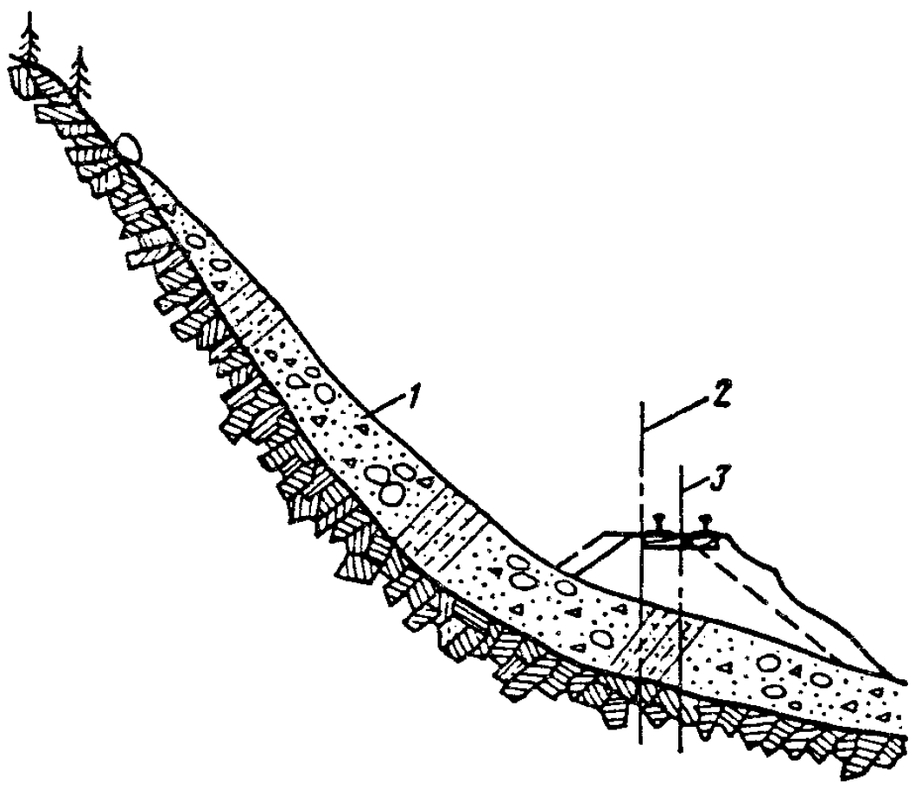

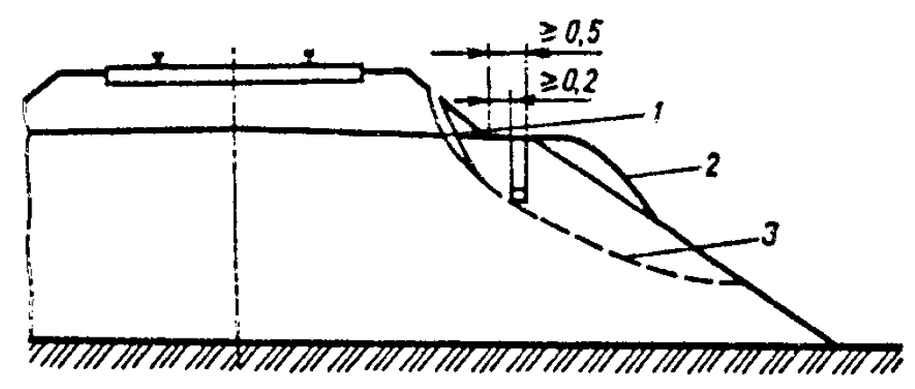

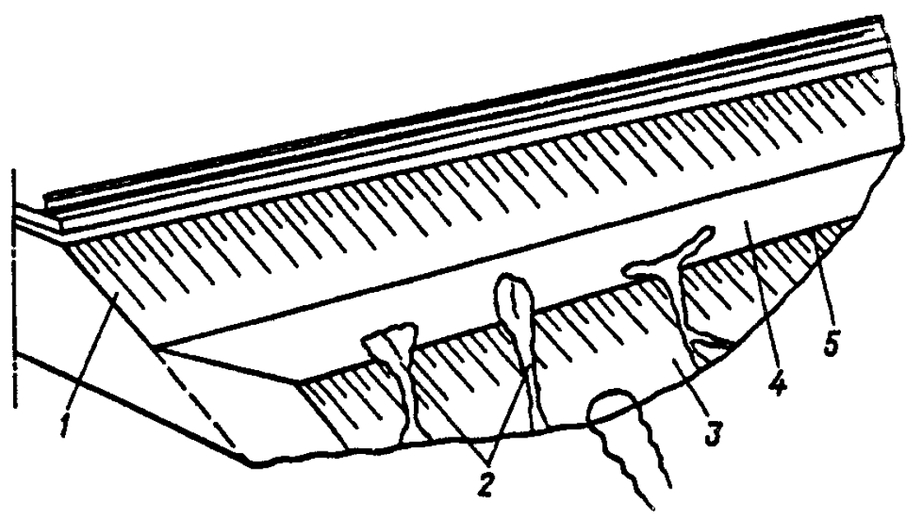

Рис. П.5.5. Очертание и местоположение основной площадки земляного полотна из глинистых грунтов, создаваемой при подготовке линии для организации скоростного движения пассажирских поездов:

1 — балластная призма из щебня после глубокой очистки и пополнения; 2 — покрытие (пенополистирол, геотекстиль); 3 — создаваемая основная площадка; 4 — неочищенный щебень; 5 — старый песчано-гравийный балластный материал; 6 — построечная основная площадка; 7 — материал балластного шлейфа или отложений балластных материалов в зоне водоотводных сооружений выемок

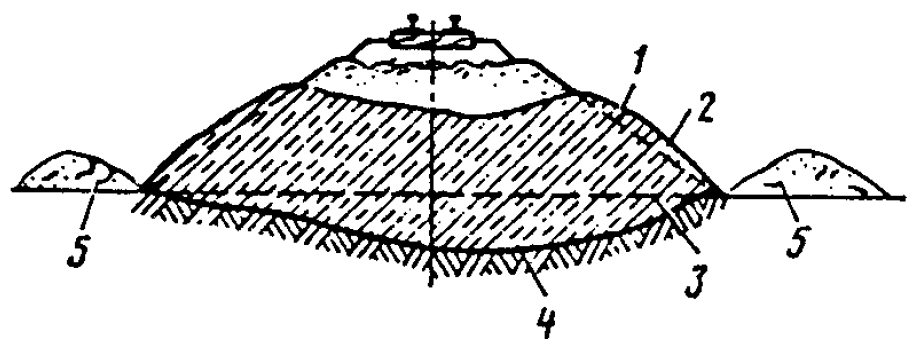

Рис. П.5.6. Типовое очертание основной площадки изначально двухпутного земляного полотна из глинистых грунтов:

1- щебеночный балласт, 2 — песчано-гравийный балласт (песчаная подушка); 3 — основная площадка

Рис. П.5.7. Типовое строение основной площадки двухпутного земляного полотна из глинистых грунтов в случае, когда второй путь построен после длительной эксплуатации первого пути:

1 — щебеночный балласт; 2 — песчано-гравийный балласт (песчаная подушка); 3 — местный грунт; 4 — основная площадка земляного полотна по второму пути; 5 — то же по первому пути

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

НОРМЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО СООРУЖЕНИЙ

|

п/п |

Наименование объектов земляного полотна и его сооружений |

Средняя периодичность ремонта, годы |

|

1 |

Неустойчивые места земляного полотна (балластные корыта, пучины, оползни, размывы, обвалы, карст, термокарст и др.) |

Устанавливается индивидуально на основании данных инструментальных и визуальных наблюдений, натурных и инженерно-геологических (геофизических) обследований и расчетов прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности объектов |

|

2 |

Лотки деревянные, быстротоки, перепады, колодцы дренажные деревянные, каменные и бетонные; одерновка, мостовая каменная, каменная наброска; улавливающие рвы и траншеи |

2-4 |

|

3 |

Кюветы, водоотводные и нагорные канавы в скальных грунтах, лотки и быстротоки железобетонные; дренажи, траверсы, дамбы, ряжи и плотины деревянные |

5-7 |

|

4 |

Кюветы, водоотводные и нагорные канавы в скальных грунтах; дренажи закрытые с трубами; штольни и галереи деревянные; плиты укрепительные железобетонные; стены подпорные, одевающие, улавливающие с каменной сухой кладкой |

8-10 |

|

5 |

Дренажи и прорези поперечные с песчаной и гравелистой засыпкой; стены бетонные, железобетонные и каменные на растворе, подпорные, одевающие, улавливающие; буны, волноломы, дамбы, плотины из монолитного бетона; подушки шлаковые, песчаные, асбестовые, защитные покрытия на основной площадке из пенополистирола, геотекстиля |

10-15 |

|

6 |

Траверсы, дамбы, плотины из железобетонных плит; фильтрующие насыпи |

15-20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

|

Наименование элемента земляного полотна |

Номер рисунка в приложении 8 |

|

1. Основная площадка земляного полотна |

|

|

а) дефекты |

|

|

1.1. Балластные корыта 1.2. Балластные ложа 1.3. Балластный мешок 1.4. Балластные гнезда |

Рис. П. 8.1 Рис. П. 8.2 Рис. П. 8.3 Рис. П. 8.4 |

|

б) деформации |

|

|

1.5. Термокарстовые понижения и провалы на мари и земляном полотне 1.6. Весенние пучинные просадки 1.7. Пучины 1.8. Пучинные горбы над «холодным» трубопроводом |

Рис. П. 8.5 Рис. П. 8.6 Рис. П. 8.7 Рис. П. 8.8 |

|

2. Откосы |

|

|

а) дефекты |

|

|

2.1. Смывы 2.2. Обрушения крутых откосов выемок в лессовых грунтах |

Рис. П. 8.9 Рис. П. 8.10 |

|

б) деформации |

|

|

2.3. Размывы откосов контрбанкетов и берм 2.4. Сплывы откосов выемок 2.5. Сплывы откосов насыпей 2.6. Оползание откосов насыпей 2.7. Сплывы откосных частей насыпей над пересекающими их теплотрассами 2.8. Оползание рыхлых отложений по контакту со скальными породами 2.9. Осыпи 2.10. Вывалы 2.11 Обвалы |

Рис. П. 8.11 Рис. П. 8.12 Рис. П. 8.13 Рис. П. 8.14 Рис. П. 8.15 Рис. П. 8.16 Рис. П. 8.17 Рис. П. 8.18 Рис. П. 8.19 |

|

3. Тело и основание земляного полотна |

|

|

а) дефекты |

|

|

3.1. Расползание насыпи 3.2. Оседание насыпи вследствие уплотнения слагающих ее грунтов 3.3. Осадки и расползание насыпей на оттаивающих вечномерзлых грунтах |

Рис. П. 8.20 Рис. П. 8.21 Рис. П. 8.22 |

|

б) деформации |

|

|

3.4. Сдвиг (сползание) насыпи или ее низовой части по наклонному основанию 3.5. Оползни 3.6. Смещение насыпи, расположенной на куруме |

Рис. П. 8.23 Рис. П. 8.24 Рис. П. 8.25 |

|

4.Слабые основания |

|

|

а) дефекты |

|

|

4.1. Суффозионное разрушение откосных частей земляного полотна |

Рис. П. 8.26 |

|

б) деформации |

|

|

4.2. Оседание насыпи вследствие выпирания грунтов основания 4.3. Оседание насыпи вследствие уплотнения грунтов основания 4.4. Выпирание грунтов в выемке 4.5. Провалы насыпей на торфяных болотах (илистых отложениях) 4.6. Провалы земляного полотна на закарстованных территориях |

Рис. П.8.27 Рис. П.8.28 Рис. П. 8.29 Рис. П. 8.30 Рис. П. 8.31 |

|

5. Повреждения земляного полотна в местах его взаимодействия с инородными конструкциями |

|

|

а) дефекты |

|

|

5.1. Осадки основной площадки земляного полотна над трубопроводными пересечениями 5.2. Нарушение отвода поверхностны хвод у пассажирских платформ и погрузочно-выгрузочных площадок 5.3. Повреждения приоткосных частей земляного полотна в местах прокладки кабелей |

Рис. П. 8.32 Рис. П. 8.33 Рис. П. 8.34 |

|

б) деформации |

|

|

5.4. Оседание земляного полотна надшахтными подработками 5.5. Длительное оседание насыпей наподходах к мостам и водопропускнымтрубам |

Рис. П. 8.35 Рис. П. 8.36 |

|

6. Повреждения и разрушения земляного полотна, подверженного неблагоприятным природным воздействиям |

|

|

а) дефекты |

|

|

6.1. Песчаные заносы 6.2. Развевание песчаных откосов (бровок) в пустынях и полупустынях |

Рис. П. 8.37 Рис. П. 8.38 |

|

б) деформации |

|

|

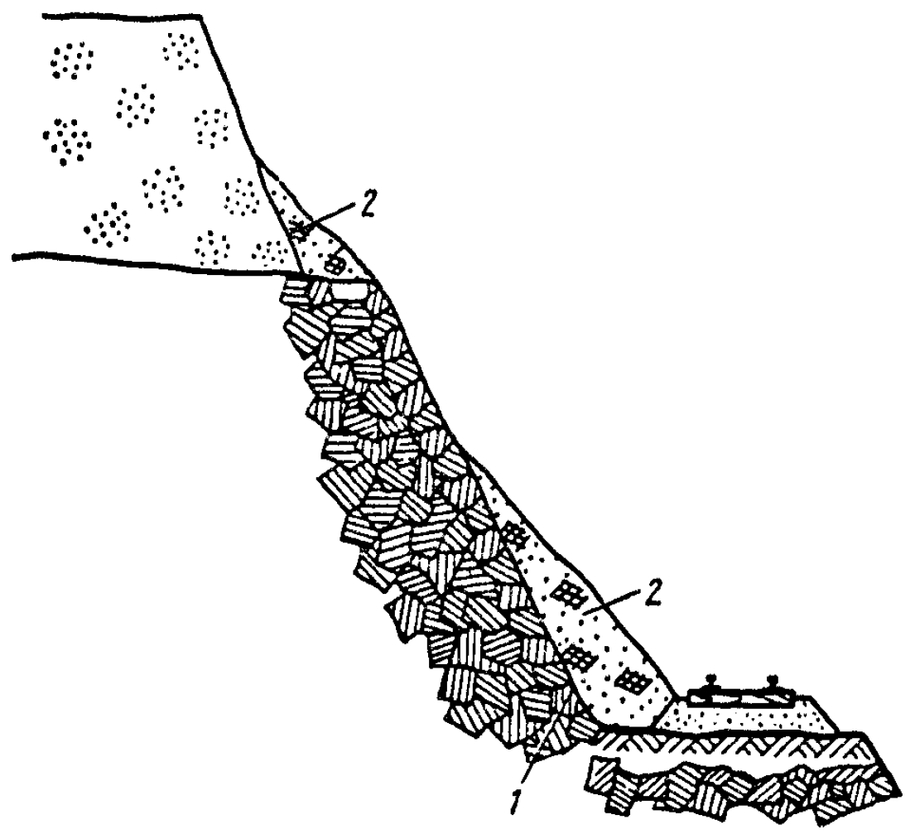

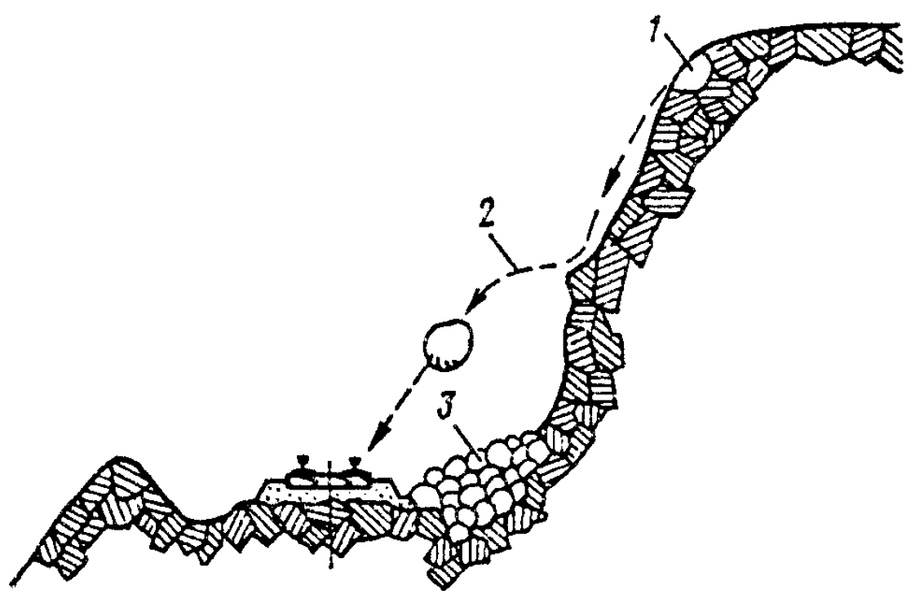

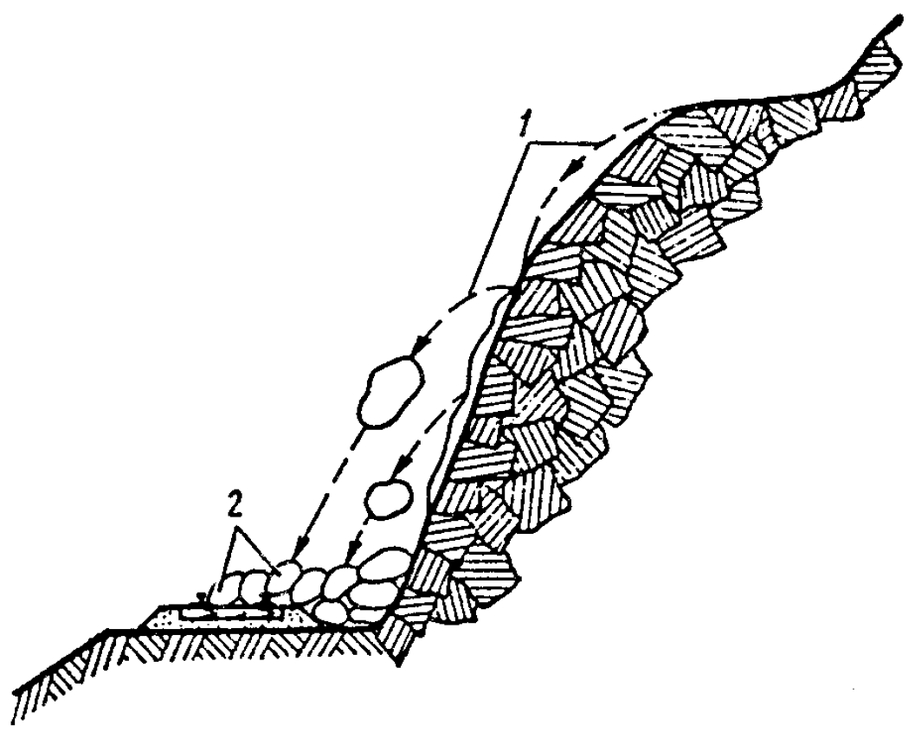

6.3. Размывы подтопляемых откосов земляного полотна 6.4. Размывы открытых водоотводов(канав, кюветов) 6.5. Понижения и заплывания водоотводов земляного полотна на вечномерзлых грунтах 6.6. Заиливание кюветов и канав 6.7. Подмыв берега моря (озера, водохранилища), вблизи земляного полотна, защитных и укрепительных сооружений 6.8. Подмыв основания земляного полотна водными потоками 6.9. Оврагообразование 6.10. Завал земляного полотна снежными лавинами 6.11. Завалы пути селевыми отложениями 6.12. Загромождение пути и подмостовых отверстий наледями 6.13. Повреждения земляного полотна при наводнениях 6.14. Повреждения земляного полотна при землетрясениях |

Рис. П. 8.39 Рис. П. 8.40 Рис. П. 8.41 Рис. П. 8.42 Рис. П. 8.43 Рис. П. 8.44 Рис. П. 8.45 Рис. П. 8.46 Рис. П. 8.47 Рис. П. 8.48 Рис. П. 8.49 |

|

7. Дефекты земляного полотна при строительстве дополнительных путей |

|

|

7.1. Пучение на одном из путей на двухпутном участке 7.2. Оседание насыпи дополнительного(нового) пути, построенной на слабом основании 7.3. Переувлажнение грунта в откосах старой и вновь построенной насыпей вследствие неорганизованного водоотвода из уширенного междупутья 7.4. Деформации насыпи второго пути в результате увлажнения грунта из балластного шлейфа, защемленного при строительстве второго пути |

Рис. П. 8.50 Рис. П. 8.51 Рис. П. 8.52 Рис. П. 8.53 |

|

8. Конструктивные дефекты длительно эксплуатируемых линий |

|

|

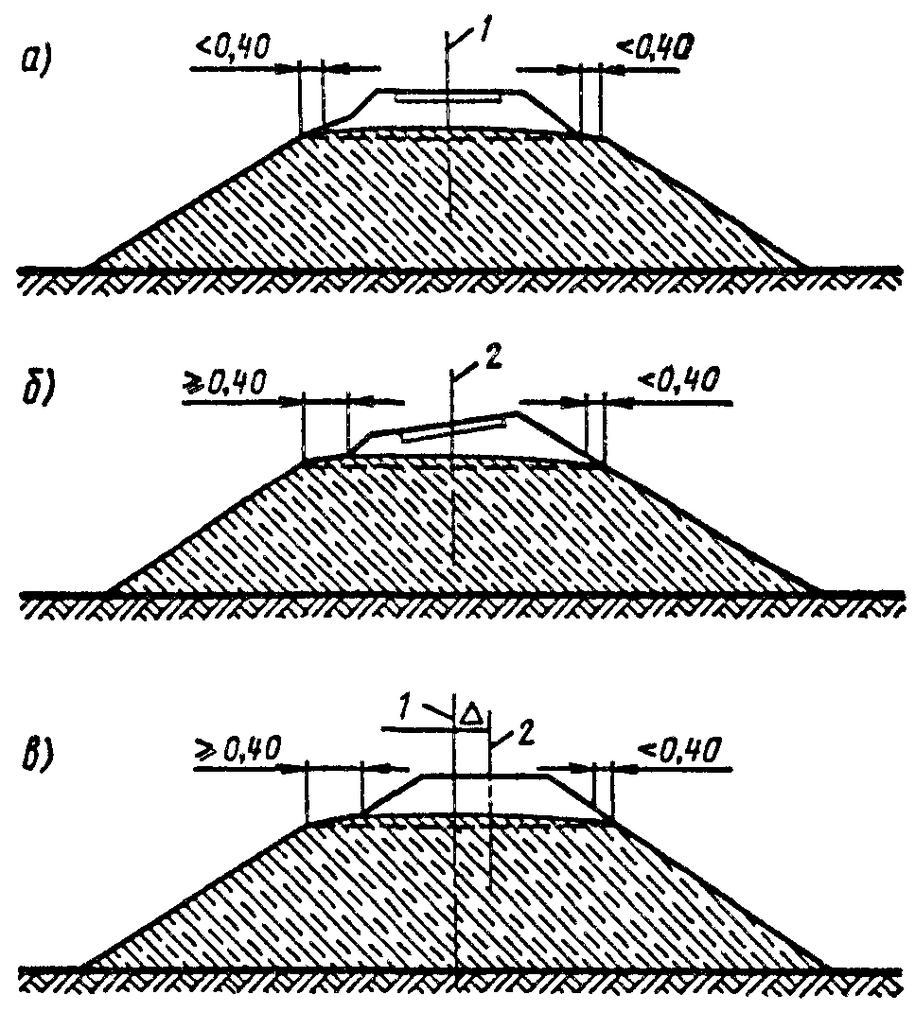

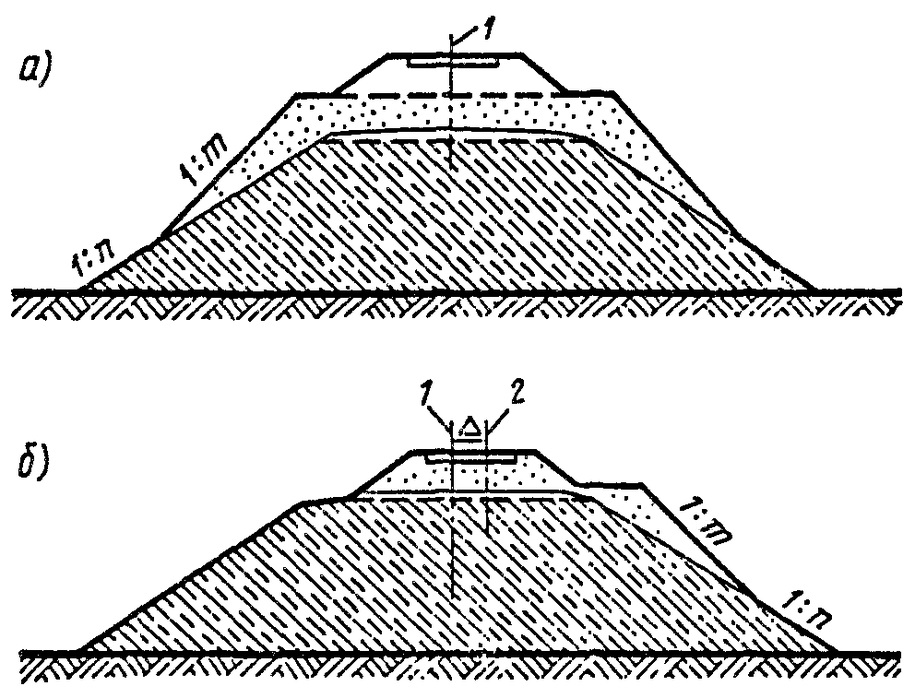

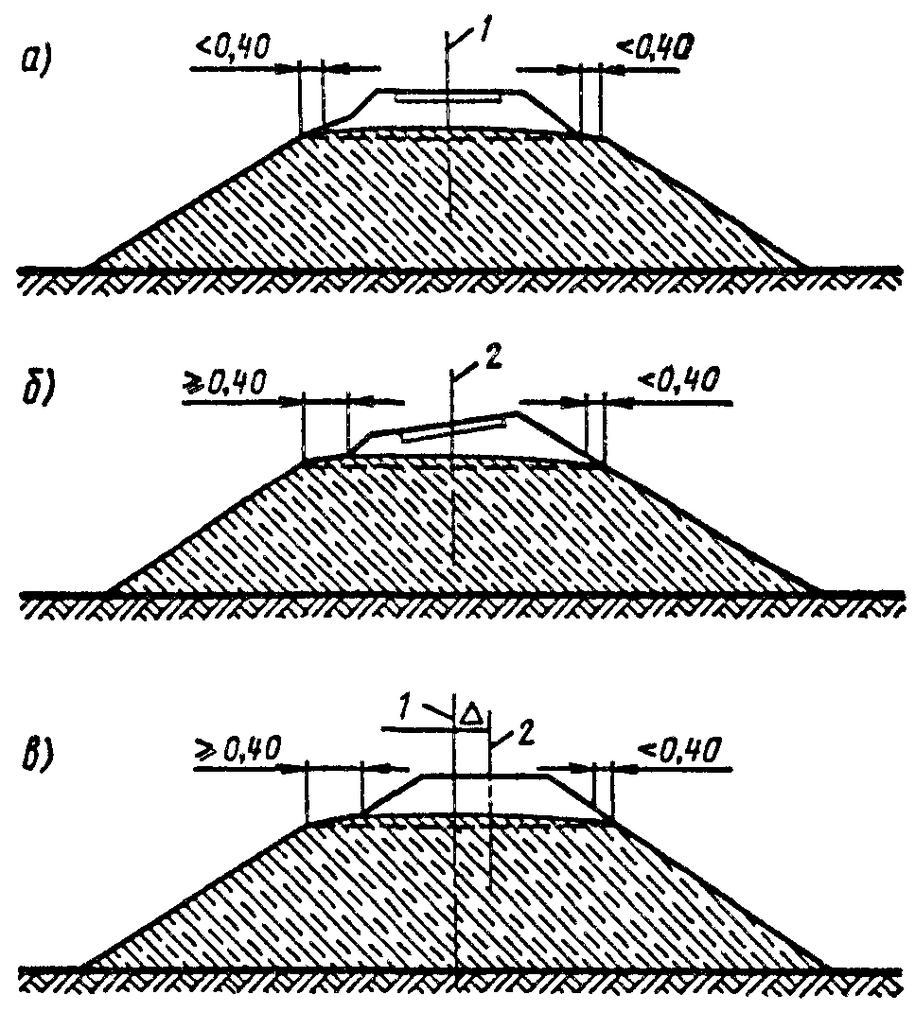

8.1. Недостаточность ширины обочин: двусторонняя односторонняя односторонняя недостаточность ширины обочин при сдвижке оси пути 8.2. Балластный шлейф с завышенной крутизной откоса 8.3. Повреждения земляного полотна при недостаточной длине водопропускной трубы 8.4. Уменьшение сечения построечных кюветов 8.5. Смещение уровня и положения в плане кюветов |

Рис. П. 8.54 Рис. П. 8.55 Рис. П. 8.56 Рис. П. 8.57 Рис. П. 8.58 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

КАТАЛОГ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

1. Основная площадка земляного полотна

1.1. Балластные корыта

Балластные корыта — отдельно расположенные под шпалами углубления в глинистых грунтах, слагающих основную площадку, заполненные балластными материалами. Углубления могут быть односторонними (под одной рельсовой нитью) и двусторонними (под обеими нитями) и достигают глубины 5-30 см

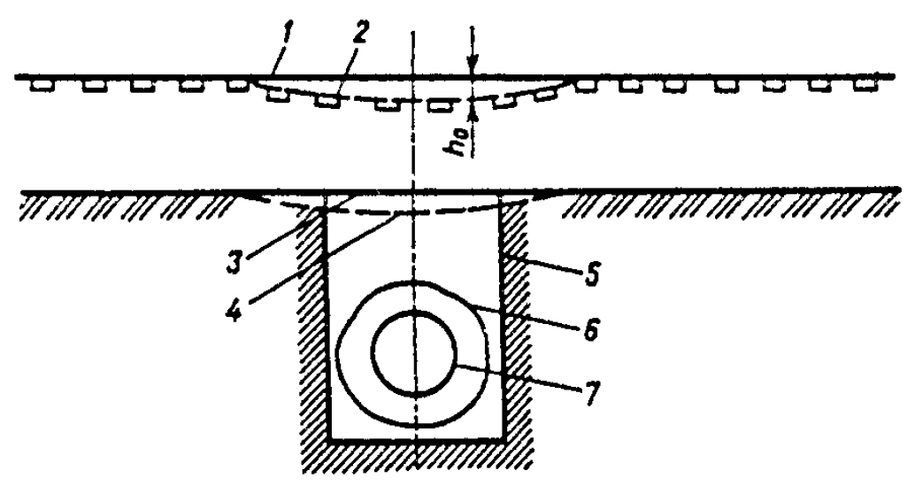

Рис. П.8.1. Балластные корыта:

1 — балластное корыто; 2 — балластный слой; 3 — глинистые грунты; 4 — контакт балласта и глинистых грунтов

Опознавательные признаки: просадки пути, толчки, перекосы, разжижение и выплески балласта, трещины на поверхности балластного слоя.

Причины возникновения: понижение несущей способности грунтов вследствие их переувлажнения; неудовлетворительное состояние балластной призмы земляного полотна и водоотводных устройств; наличие слабых или недостаточно уплотненных грунтов основной площадки; наличие пучин и весенних пучинных просадок.

Неотложные меры: осушение разжиженной зоны балластной призмы; устранение неисправностей верхнего строения пути (просадок, толчков, перекосов, сбитая рихтовки); восстановление водоотведения по кюветам, лоткам, канавам, дренажам..

Эксплуатационные наблюдения: определение участка с балластными корытами; надзор за состоянием пути в периоды возникновения просадок, перекосов (весна, осень, при ливнях); определение надежности выполненных неотложных мер; регулярные замеры состояния пути по шаблону, уровню, наличию толчков при проходе поездов.

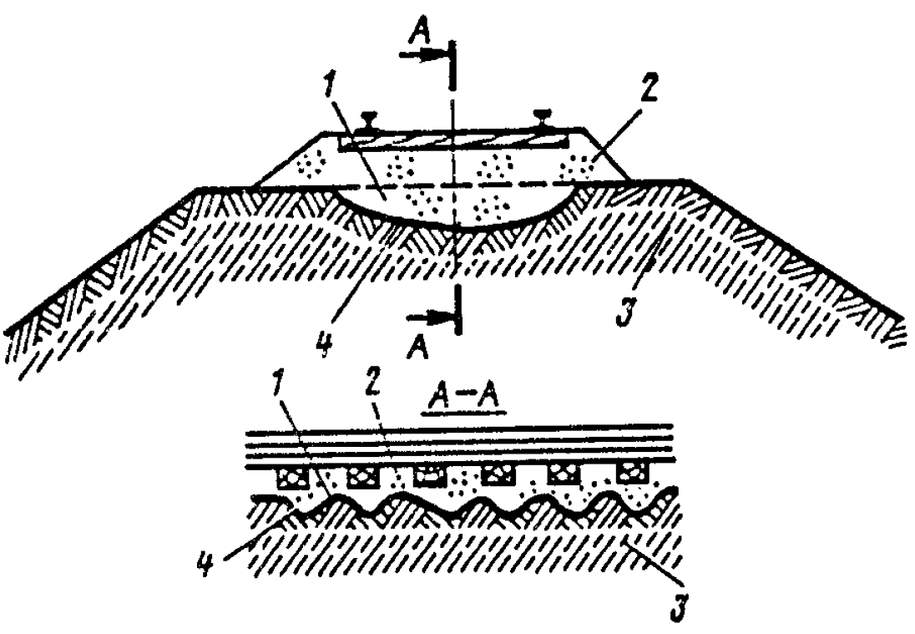

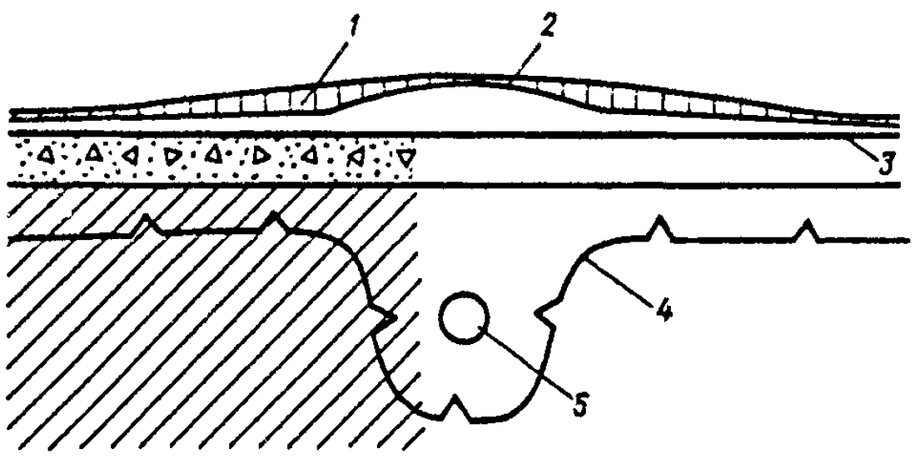

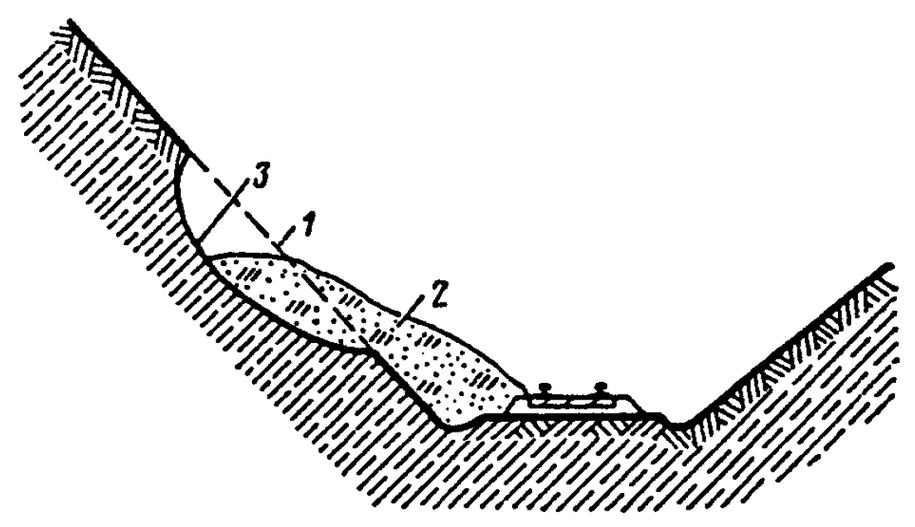

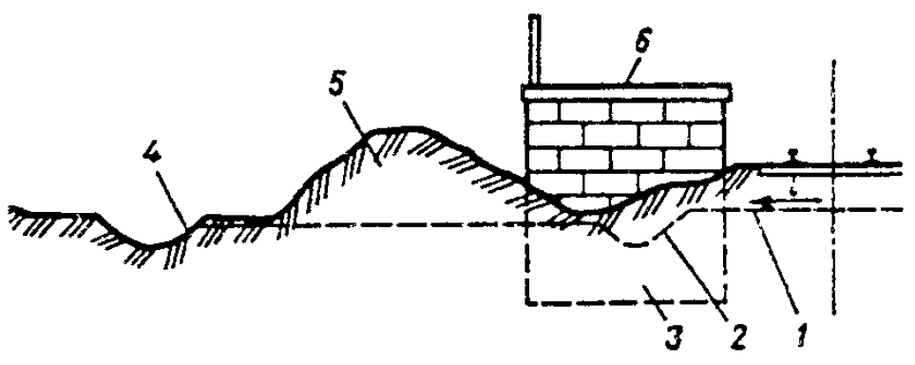

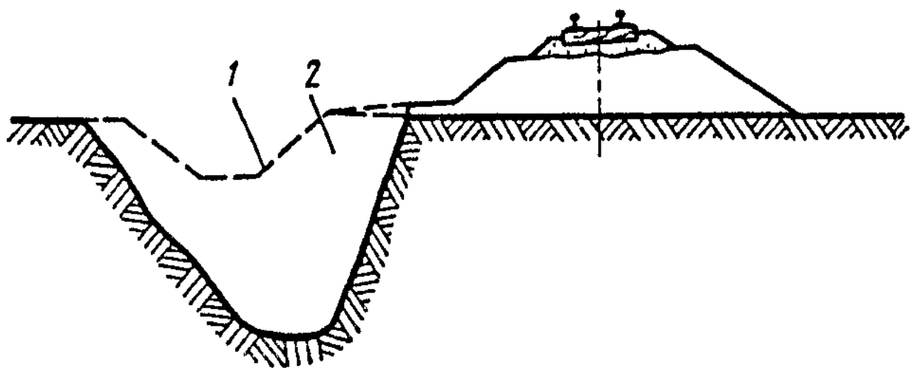

1.2. Балластное ложе

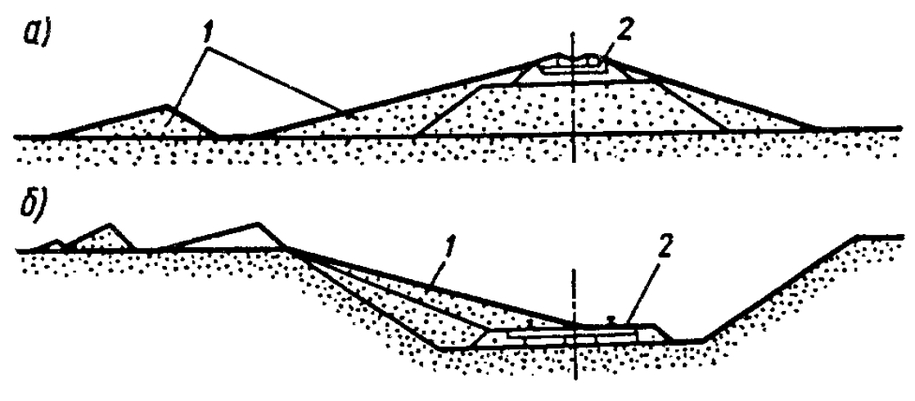

Балластное ложе — общее (под несколькими шпалами) углубление в глинистых грунтах, слагающих основную площадку. Вытянутое вдоль пути балластное ложе, иногда имеющее продольный уклон, заполнено балластными материалами. Достигает глубины 40-50 см и чаще возникает на насыпях и нулевых местах.

Опознавательные признаки: просадки пути, толчки, перекосы, разжижение и выплески балласта, трещины на поверхности балластного слоя, трещины на откосах и обочинах; выпирание грунтов на междупутья, в кюветы.

Причины возникновения: понижение несущей способности грунтов вследствие их переувлажнения при неудовлетворительном состоянии балластной призмы, земляного полотна и водоотводных устройств; поступление воды в насыпь или на нулевое место со стороны выемки; наличие слабых или недостаточно уплотненных грунтов в зоне основной площадки; недостаточная толщина балластного слоя; применение непригодных грунтов, неправильное расположение грунтовых слоев при возведении насыпи или оставление слабых грунтов под балластной призмой в выемках и на нулевых местах; наличие пучин и весенних пучинных просадок.

Рис. П.8.2. Балластное ложе: 1- балластное ложе; 2 — балластный слой; 3 — глинистые грунты; 4 — контакт балласта и глинистых грунтов

Неотложные меры: отвод воды от балластной призмы; устранение неисправностей верхнего строения пути; осушение грунтов основной площадки односторонними или двусторонними прорезями со срезкой глинистых бортов ниже дна ложа с заменой дренирующим грунтом. При наличии грунтовых вод, поступления воды из выемки по балластному ложу — каптаж ключей, устройство прорезей-преградителей, восстановление дренажей, лотков, канав.

Эксплуатационные наблюдения: тщательный осмотр неустойчивых участков в периоды оттаивания грунта, при выпадении ливней, прохождении паводков с определением места расположения неустойчивого участка; периодический осмотр противодеформационных и водоотводных сооружений; проведение замеров уровней воды в дренажных колодцах в периоды дождей, пропуска весенних и ливневых вод, с замерами количества воды, вытекающей из дренажей, выпусков лотков, водоотводов.

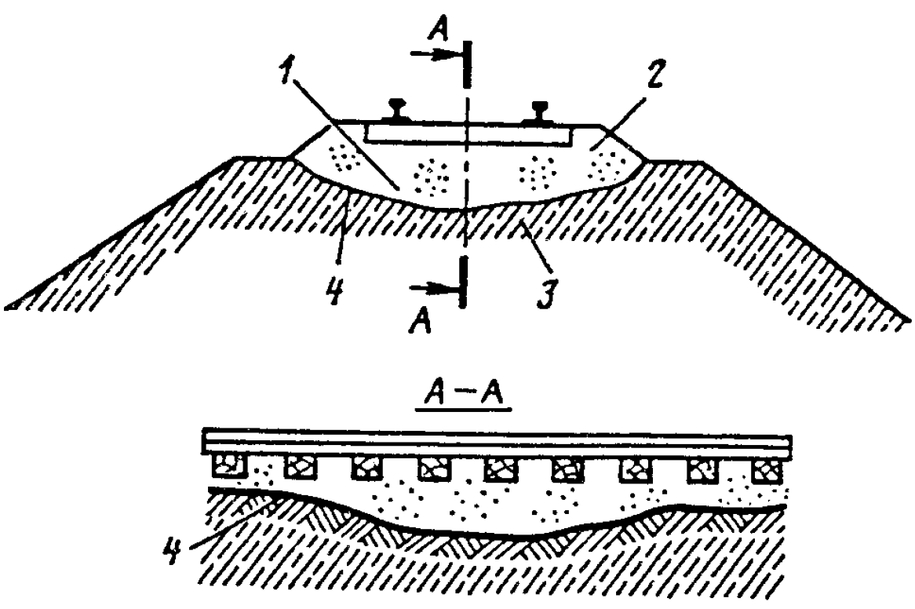

1.3. Балластный мешок

Балластный мешок — изолированное значительное углубление в глинистых грунтах, слагающих основную площадку и тело земляного полотна, заполненное песчаными, в том числе балластными материалами.

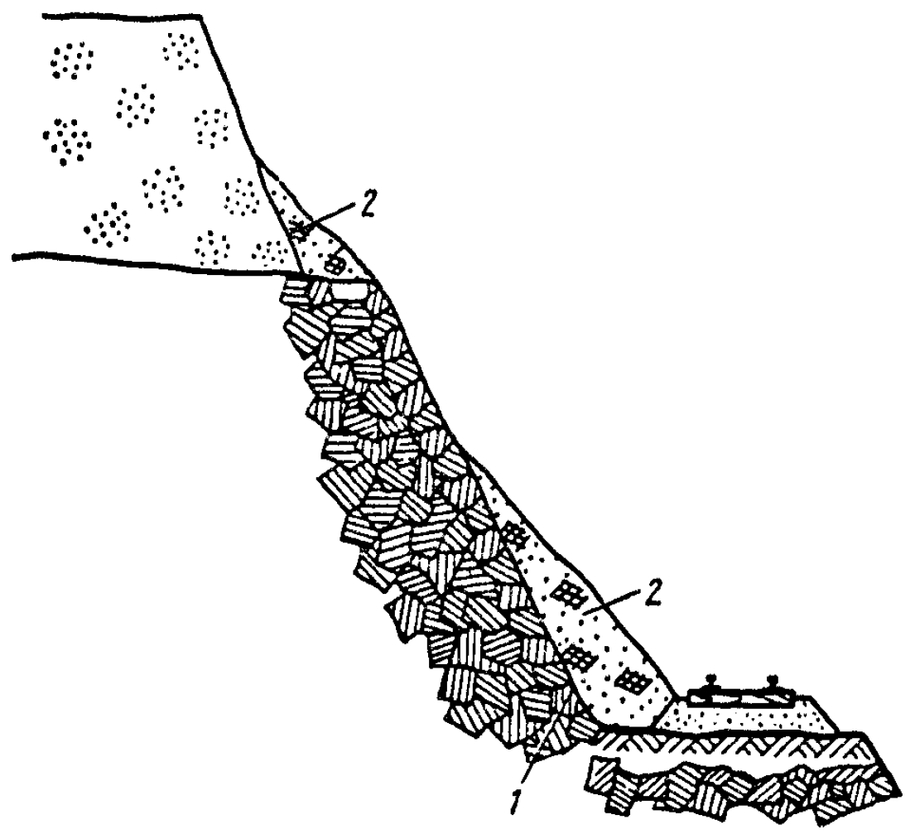

Рис. П.8.3. Балластный мешок:

1 — балластный мешок; 2 — построечные поперечный профиль; 3 — выпор грунта вследствие образования балластного мелка; 4 — глинистые грунты; 5 — контакт балласта и глинистых грунтов

Опознавательные признаки: частое возникновение коротких просадок пути на одном и том же коротком участке (зимой пучинная впадина, весной выплески и разжижения); трещины на откосах земляного полотна и на водоотводах; различная растительность на участке балластного мешка и на прилегающих к нему устойчивых участках.

Причины возникновения: неправильное расположение разнородных грунтов при сооружении земляного полотна или устранении возникавших повреждений и разрушений; нарушение технических требований проектов при заполнении траншей и котлованов при прокладке трубопроводов, линий связи, водопропускных сооружений в теле земляного полотна; многократные исправления резких коротких просадок пути посредством подъемок на балласт при устранении деформаций земляного полотна на слабых основаниях интенсивного пучения и весенних пучинных просадок.

Неотложные меры: незамедлительное устранение неисправностей пути (иногда с созданием дежурной бригады); отведение воды от места неисправности пути с устранением застоев в канавах; заделка трещин на поверхности откосов, в канавах и кюветах.

Эксплуатационные наблюдения: определение границы неустойчивых участков земляного полотна, осмотр противодеформационных и водоотводных сооружений; выявление характерных неисправностей верхнего строения пути и приуроченность их к определенным сезонам года.

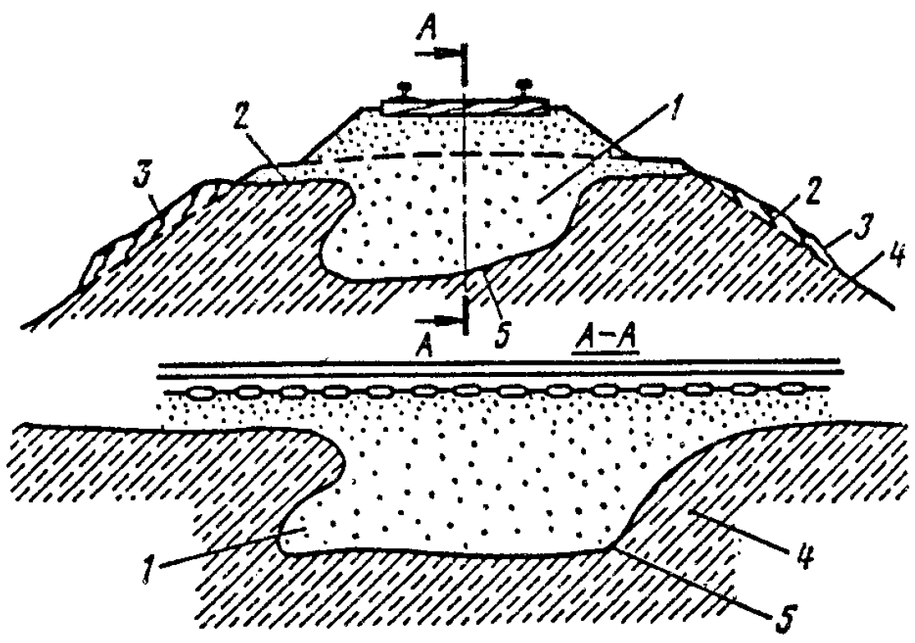

1.4. Балластные гнезда

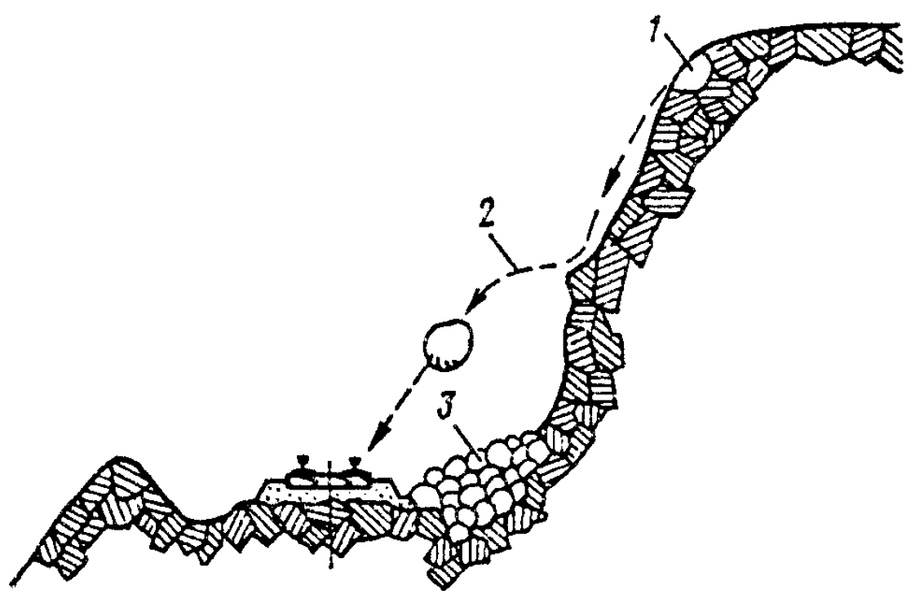

Балластные гнезда — балластные мешки и ложа, имеющие один или несколько отростков карманов, заполненных балластными материалами.

Рис. П.8.4. Балластные гнезда:

1 балластные гнезда; 2 построечный поперечный профиль; 3 выпор грунта вследствие образованна балластного гнезда; 4 глинистые грунты; 5 контакт балласта и глинистых грунтов

Опознавательные признаки: просадки пути, толчки, перекосы, разжижение и выплески балласта; трещины на поверхности балластного слоя; трещины на откосах и обочинах; выпирание грунтов на междупутья, в кюветы; образование на откосах потеков грунта, смешанного с песком; выпучивание откосов насыпей.

Причины возникновения: неправильное расположение грунтов различной водопроницаемости при строительстве дороги, при постройке вторых (дополнительных) путей; укладка глинистых грунтов поверх песчаных (в том числе шлейфа); оставление непереустроенных канав, заполненных балластными материалами при развитии станций, уширении междупутий, укладке стрелочных съездов; неправильное восстановление земляного полотна после разрушений с использованием непригодных грунтов; неудовлетворительное текущее содержание пути в течение длительного времени на участках с пучинами, весенними пучинными просадками, сезонными разжижениями грунтов.

Неотложные меры: устранение разжижения балластного слоя, выправка пути, устранение застоев воды на поверхности основной площадки, в балластных мешках, гнездах; выпуск воды из мест наружного и внутреннего застоя (засыпанных шлейфов и др.); подъемка пути на балласт или замена слабых грунтов основной площадки; приведение верхнего строения пути к типу, соответствующему условиям эксплуатации линии.

Эксплуатационные наблюдения: определение границ неустойчивого участка; тщательный осмотр состояния земляного полотна, противодеформационных и водоотводных сооружении.

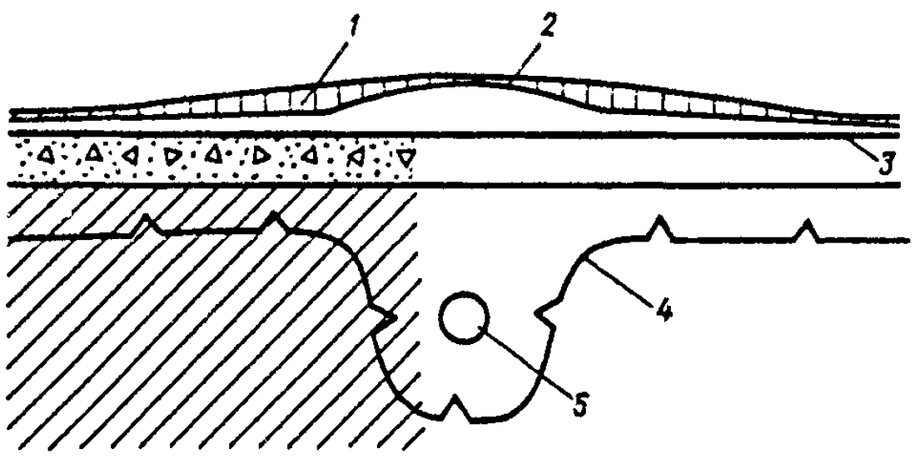

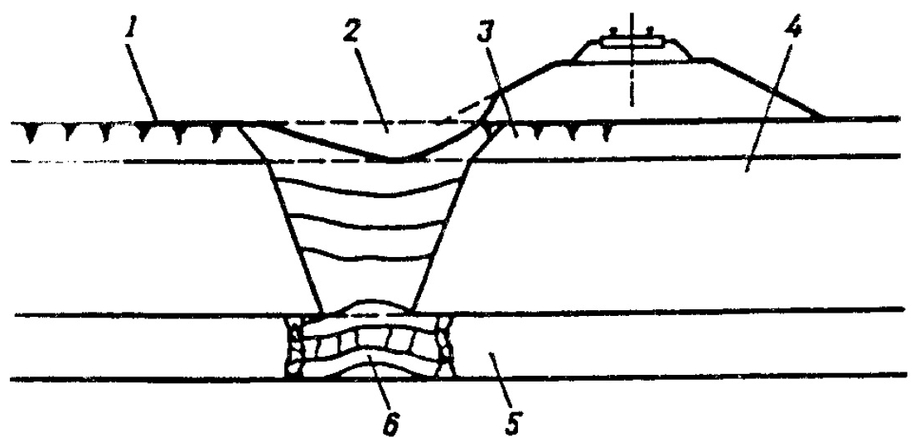

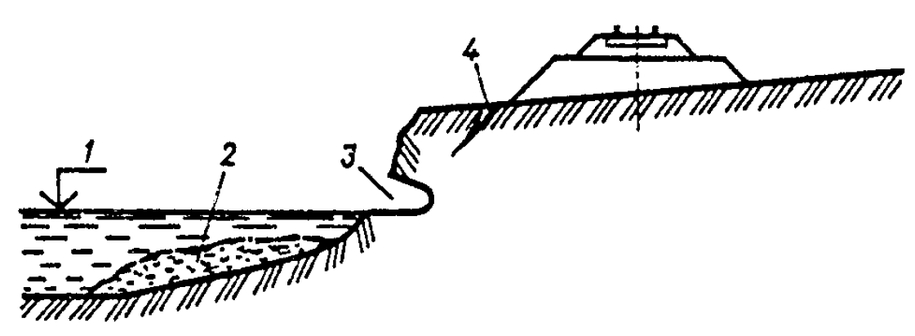

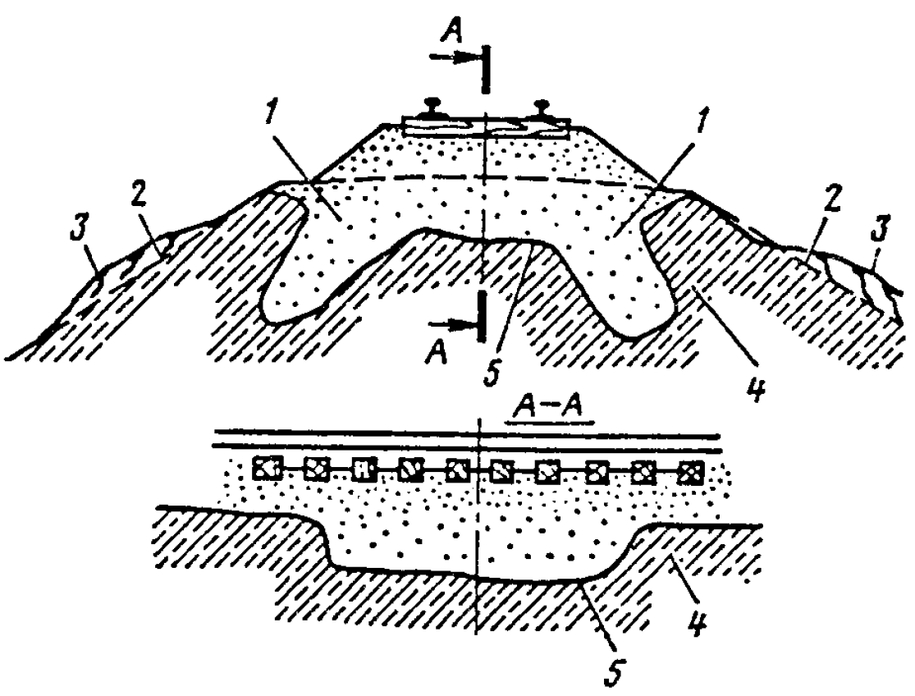

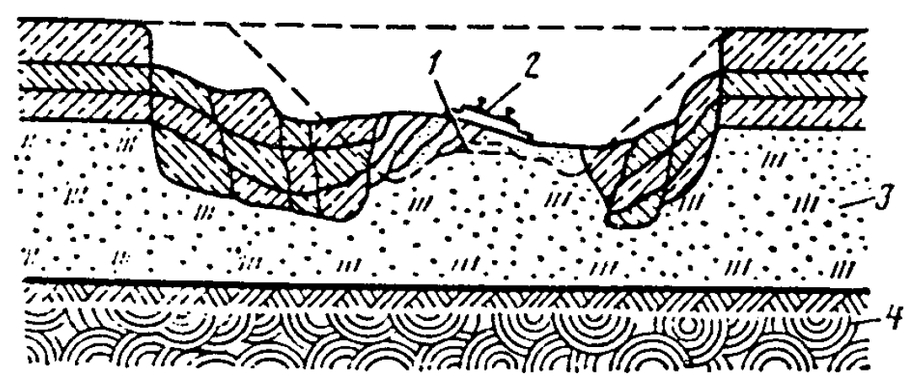

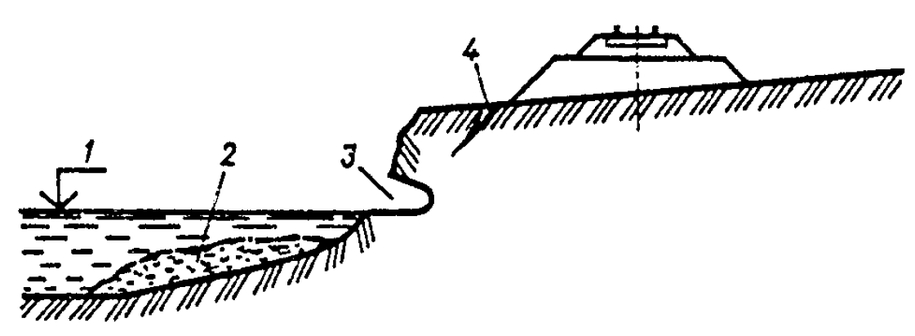

1.5. Термокарстовые понижения и провалы на мари и земляном полотне

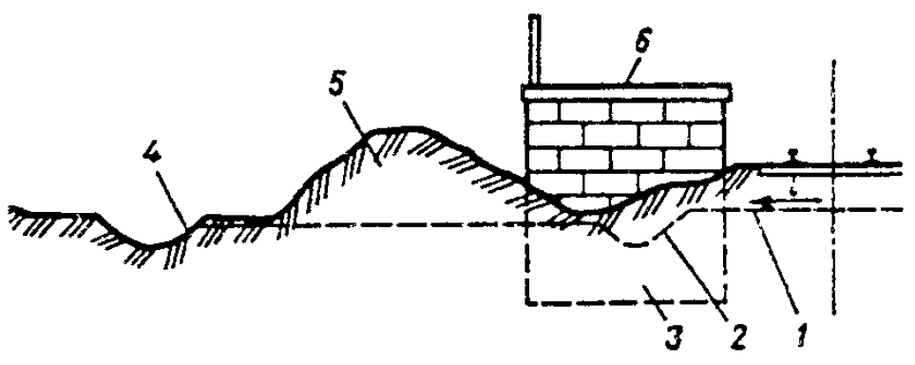

Термокарстовые понижения и провалы на мари и земляном полотне — искажения очертания поверхности за счет вытаивания ледяных включений при оттаивании вечномерзлых грунтов.

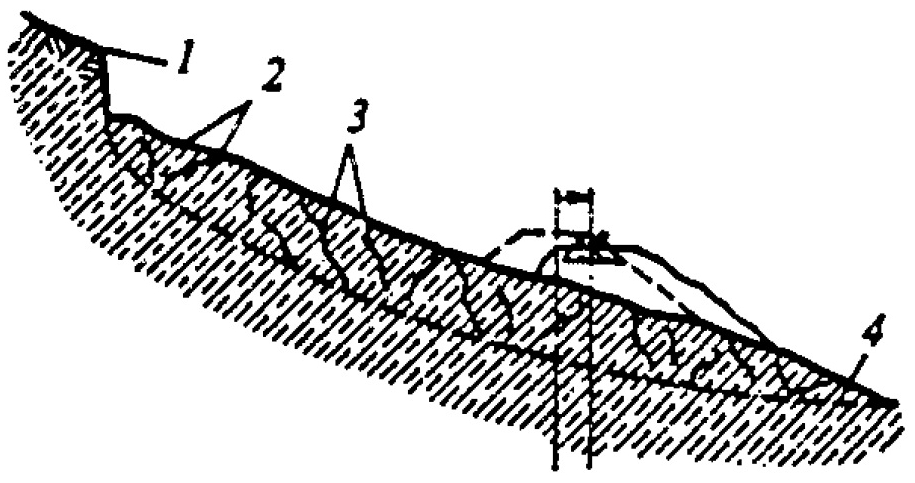

Опознавательные признаки: понижения и провалы на мари и различных элементах земляного полотна обочинах, откосах, кюветах, нагорных и водоотводных канавах в пределах насыпей, нулевых мест и выемок, застои воды в водоотводах, у подошвы откосов насыпей, в подмостовом пространстве, перед трубами.

Рис. П.8.5. Термокарстовые пониженна и провалы на мари и земляном полотне: 1 водоотводная канава; 2 термокарстовое понижение у поддали откоса насыпи; 3 термокарстовый провал; 4 верхняя граница вечной мерзлоты