ДДТ (дуст) — инсектицид группы ХОС, активно применяемый в прошлом веке. В настоящее время не производится и не применяется. …. Но наука не стоит на месте …. Что взамен? Что такое современный дуст?

Содержание

- Что такое ДДТ (дуст)

- Об истории ДДТ

- Назначение и применение ДДТ

- Риски и последствия использования ДДТ (дуста)

- Что взамен ДДТ, или современный дуст

- Способы применения дуста

- а) Дустирование (наземное опыливание)

- б) Предпосевная обработка семенного материала (сухое протравливание)

- в) Медицинская и бытовая дезинсекция

ДДТ (дуст) … вопросов на эту тему всегда много: «Что такое дуст?», «Почему запретили дуст?» «А сейчас можно купить дуст», «А дуст эффективен от клопов и тараканов?» и пр. Разберемся в понятиях и ответим на часто задаваемые вопросы.

Что такое ДДТ (дуст)

Дуст — это препаративная форма препарата, а не само действующее вещество.

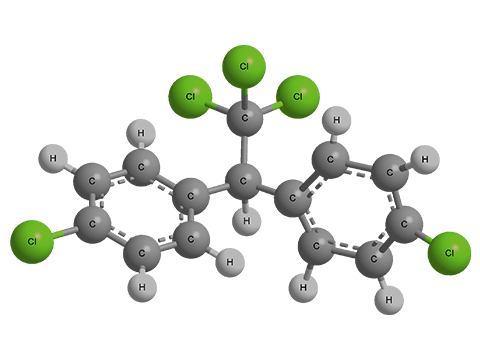

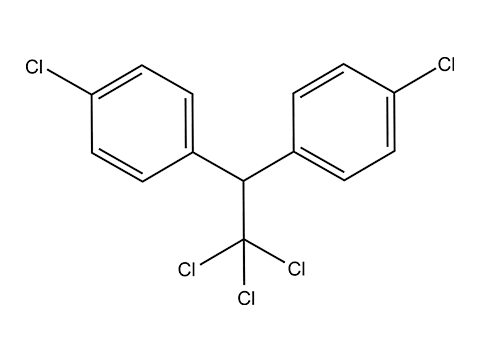

ДДТ — это классический пример инсектицида. ДДТ — дихлордифенил трихлорметилди(п-хлорфенил)метан. Химическая формула инсектицида: C14H9Cl5. Его получают конденсацией хлорбензола (C6H5Cl) с хлоралем (Cl3CCHO) в концентрированной серной кислоте (H2SO4).

По форме ДДТ представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха. Препаративная форма – порошок. При эпидемиологических ситуациях использовался водный раствор.

Широко распространённое бытовое название ДДТ — «дуст». Так, изначально «дустом» называлась порошкообразная форма инсектицида ДДТ.

ДДТ является инсектицидом наружного действия, то есть ведет к гибели насекомого при внешнем контакте с веществом, поражая его нервную систему.

Об истории ДДТ

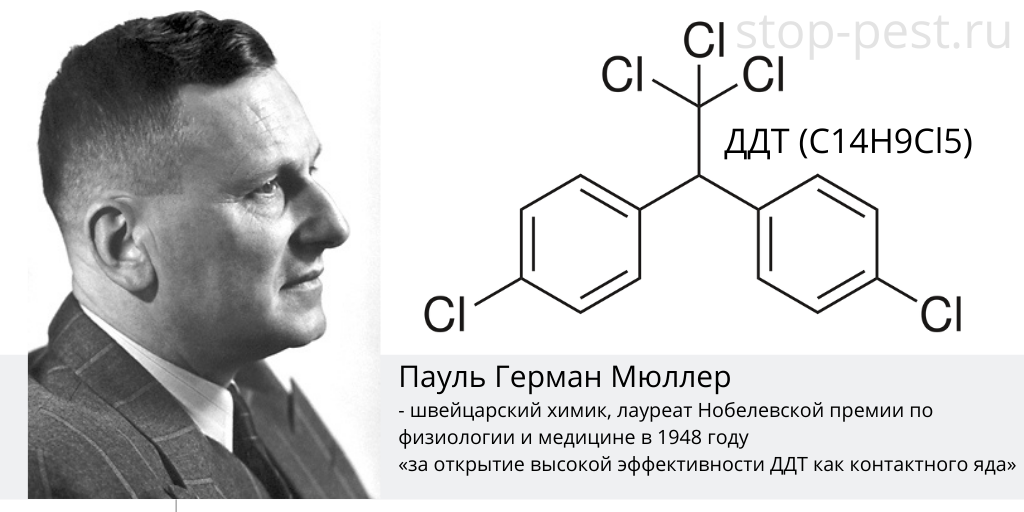

В 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер обнаружил у 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) инсектицидные свойства. Спустя год компания «Джи Эр Гейги» патентует новый инсектицидный препарат. В начале 40-х годов проводятся полевые испытания на колорадском жуке, тле, моли и комарах и показывают ошеломительные результаты. Буквально через несколько месяцев инсектицид поступает в продажу.

В 1948 году Пауль Мюллер за свое открытие был удостоен Нобелевской премии по медицине «За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». Это был первый и единственный случай в истории, когда ученый получил наивысшую награду за открытие пестицида. Однако, награда эта была не только за сохраненный урожай, но и за миллионы спасенных человеческих жизней.

Назначение и применение ДДТ

Открытие Пауля Мюллера можно рассматривать как революцию в области пестицидов. ДДТ стал первым надежным средством со стабильным действием на зерновых, овощных, технических и др. культурах, в садах и теплицах против широкого ряда насекомых-вредителей. ДДТ — одно из немногих действительно эффективных средств для уничтожения саранчи.

Применение ДДТ в сельском хозяйстве в то время благодаря тотальному уничтожению насекомых-вредителей значительно повысило урожаи. Результаты были действительно впечатляющими.

Кроме эффективного контроля численности насекомых-вредителей (тараканов, моли, комаров, колорадского жука и др.) ДДТ имеет ряд заслуг общемирового масштаба:

- в 1944 года с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе;

- в Индии благодаря ДДТ в 1965 году от малярии спасли около 5 миллионов жизней, тогда как в 1948 погибло от малярии почти 3 млн человек;

- в Греции в 1938 году был миллион больных малярией, а в 1959 году всего лишь 1200 человек;

Кстати, по-прежнему, официальная позиция ВОЗ по использованию ДДТ для борьбы с переносчиками малярии (The use of DDT in malaria vector control): рекомендуется применять ДДТ в целях профилактики малярии.

Риски и последствия использования ДДТ (дуста)

Первые эффективные и быстрые результаты от применения тогда химических инсектицидов сформировали ложные представления о не токсичности ДДТ. Что стало причиной быстрого роста потребления пестицида, причем бесконтрольного, без соблюдения требований санитарно-эпидемиологических стандартов. ДДТ применялся везде и всюду. В 60-х годах ежегодно производилось и использовалось до 80 тонн этого пестицида.

Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий. ДДТ — это инсектицид с длительным последействием и широким спектром действия. Его применение вызывает негативные экологические последствия.

ДДТ (дуст) способен накапливаться в организме животных и человека. Ни высокая температура, ни ферменты не способны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта. Таким образом попадая в окружающую среду, ДДТ способен накапливаться в значительных количествах сначала в растениях, а затем, через пищевые цепочки, в теплокровных животных, и в частности, в человеческом организме. Высокая растворимость в жирах и низкая растворимость в воде обусловливают задержку ДДТ в жировой ткани, то обуславливает тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ у человека.

Особенно пагубное действие он оказывает на размножение птиц, поскольку накапливается в скорлупе яиц, вызывая серьезные патологии и частые случаи гибели эмбрионов. Мировой резонанс по этого вопросу состоялся после публикации книги «Безмолвная весна» Рэйчел Карсон.

Кроме этого, в результате длительного применения фиксировалась приобретённая устойчивая резистентность у насекомых — вредителей.

Всё это впоследствии привело к отказу от использования ДДТ. Хотя, до конца 80-х годов 20 века продолжал применяться повсеместно. Сейчас ДДТ официально запрещён к производству и применению во всех развитых странах, в т.ч. и в России.

Что взамен ДДТ, или современный дуст

В настоящее время порошковые инсектициды («дуст») продолжают применять, но используют другие химические соединения.

Еще раз, ДУСТ — это не препарат, и не действующее вещество. Дустом называют порошок, это тонко измельченная смесь действующего вещества и наполнителя.

В качестве наполнителя используется тальк, пирофиллит, мел, каолин, гипс, трепел, силикагель и различные глины. Наиболее удобны пирофиллит и тальк, которые лучше прилипают к растениям.

Содержание действующего вещества в дусте зависит от его активности и назначения и обычно составляет 1-10 %. В качестве действующих веществ для современных порошковых инсектицидов используют:

- ФОС (фосфорорганические соединения). Они введены в оборот с 1965 года взамен ДДТ, гексахлорана и других хлорорганических соединений. ФОС оказались просты в синтезе и высокоэффективны против насекомых, активно используются в настоящее время. Среди действующих веществ инсектицидов этой группы, изготавливаемых в виде порошков — МАЛАТИОН («Карбофос«), ХЛОРПИРИФОС (препараты торговой марки «Чистый дом») и др.

- Неорганические вещества, например, БОРНАЯ КИСЛОТА («Баф, дуст», «Бифетрин», «Фенаксин»), ФОСФИД ЦИНКА («Ратокс», «Коммандо»), НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ/ БУРА («АнтиМуравей, П») и др.

- Бактериальную основу, например порошковые «Лепидоцид» или «Битоксибациллин«.

- Неоникотиноиды — это нитрометилен-гетероциклическние соединения (искусственный никотин), например, препарат «Стожар, РП».

- Пиретроиды, например порошковый препарат «Фас-Дубль от муравьев» или широко известный препарат «Искра» и пр.

- Растительную основу (табак). Препараты — «Антитлин, П», «Табазол, П», «Табачная пыль, П» и др.

- Фенилпиразолы. Среди этой группы лидирующее место занимает ФИПРОНИЛ. Например, препараты — «ГЕКТОР порошок от муравьев«, «ГЕКТОР порошок от клопов» и пр.

Аналоги порошковых средств. Как мы говорили выше, наука не стоит на месте. Помимо порошковых средств, эффективно применяются препараты в иных исполнениях.

Например, недавно в магазинах появился «Деманд Expert Home» (от производителей «Кораген Expert Garden»). «Деманд» – современное микрокапсульное средство, которое помогает против широкого спектра домашних вредителей: тараканов, клопов, муравьев, мух и прочих. Он легко растворяется водой и наносится на поверхности, по которым могут перемещаться насекомые: потолок, отдельные участки пола и др.. Не оставляя следов, «Деманд» обеспечивает длительную и надежную защиту от домашних насекомых — вредителей.

Способы применения дуста

а) Дустирование (наземное опыливание)

Дустирование (наземное опыливание) в восьмидесятых годах прошлого века применялось в основном при обработке растений, имеющих густой листовой покров. Такой способ в сельском хозяйстве в настоящее время используется крайне редко.

б) Предпосевная обработка семенного материала (сухое протравливание)

В настоящее время порошки для опудривания семян широко используются для предпосевной обработки семян и предпосадочной обработки саженцев/рассады в борьбе с болезнями растений и для предохранения всходов от повреждения обитающими в почве вредителями. В этом случае доля действующего вещества может доходить до 90%, а наполнитель используется лишь в небольших количествах для улучшения размола препарата и предотвращения слёживаемости при хранении.

в) Медицинская и бытовая дезинсекция

Порошки и дусты применяются против ползающих насекомых. Такие инсектициды хорошо действуют на насекомых поскольку мелкие частицы порошка хорошо прилипают к телу насекомого во время передвижения по обработанной поверхности. Создается постоянный контакт с токсикантом, приводящий к быстрой гибели членистоногого.

*** ВАЖНО!!! Данный материал носит исключительно информационно-ознакомительный характер, не является рекламно-коммерческим. Все представленные в данной публикации препараты носят рекомендательный характер. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Будьте осторожны при использовании удобрений, регуляторов, пестицидов и др. средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию и информацию о препаратах перед применением.

Содержание:

- Физико-химические свойства

- Физические характеристики

- Аналоги ДДТ

- Метоксихлор

- ДДД

- Пертан

- ДФДТ

- Действие на вредные организмы

- Резистентность

- Применение

- Баковые смеси

- Токсикологические свойства и характеристики

- В почве

- Воздействие на человека

- Воздействие на другие живые организмы

- Симптомы отравления

- История

- ДДТ в культуре

- Получение

Физико-химические свойства

Белое кристаллическое вещество. ДДТ малорастворим в воде, хорошо растворяется во многих органических растворителях, лучше всего в эфирах низших жирных кислот, кетонах, ароматических углеводородах и галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов[4].

Технический препарат является сложной смесью соединений, содержание в ней 4,4’-изомера в доходит до 75-76%[4]. Имеет вид чешуек или небольших кусочков белого, серого или слегка буроватого цвета. Обладает ясно ощутимым запахом, который также свойственен препаратам, изготовляемым из ДДТ[1].

Физические характеристики

- молекулярная масса – 354,5;

- температура плавления – 108,5–109 °С;

- температура кипения – 185 °С при 1 мм.рт.ст. (с частичным разложением);

- давление паров (при 20 °С) ~ 1,9•10-7мм.рт.ст.;

- растворимость в воде около 0,001 мг/л[4].

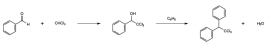

Схема синтеза аналогов ДДТ

Схема синтеза аналогов ДДТ

Аналоги ДДТ

Среди синтезированных и изученных соединений значительный интерес представляют несимметричные аналоги ДДТ. Их получение представляет определенные трудности; синтез может быть осуществлен по следующей схеме: (изображение)[5].

Процесс биоразложения аналогов ДДТ в искусственной экосистеме протекает по другим направлениям по сравнению с метаболизмом ДДТ. Если при метаболизме главными продуктами являются гидрофобные соединения, то при метаболизме биоразлагаемых аналогов это гидрофильные вещества, которые легко выводятся из организма млекопитающих и не накапливаются в жировой ткани[5].

Аналоги ДДТ

Аналоги ДДТ

1) 1-хлор-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил]этил)бензол;

2) 1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(п-толил)этил]бензол;

3) 1-этокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(п-толил)этил]бензол;

4) 1-метил-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-пропоксифенил)этил]бензол

5) метил(4-[2,2,2-трихлор-1-(4-этоксифенил)этил]фенил)сульфан 6. 1-этокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)этил]бензол

Практическое применение нашли следующие аналоги:

Метоксихлор

[4, 4́ – диметоксидифенилтрихлорметилметан; 1,1–бис(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан)] – белое кристаллическое вещество, т.пл. 89°С. Технический препарат плавится при 70–85°С. Обычно для практического использования выпускался перекристаллизованный препарат. Хорошо растворяется в органических растворителях, включая кетоны и ароматические углеводороды[5].

Метоксихлор по химическим свойствам аналогичен ДДТ, но его дегидрохлорирование протекает значительно медленнее.

Для экспериментальных животных ЛД50 вещества ~ 6000 мг/кг.

Ранее метоксихлор применялся в любых препаративных формах для борьбы с вредителями растений, переносчиками инфекционных заболеваний человека и паразитами животных. Он мог использоваться как индивидуальный препарат, так и в смеси с другими инсектицидами, в том числе с линданом (ГХЦГ). Норма расхода препаратов на основе метоксихлора в ~ 1,5 раза выше, чем ДДТ[5].

Под действием почвенных микроорганизмов метоксихлор разлагается до простейших веществ[5].

ДДД

[4, 4́ – дихлордифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан] – первый продукт восстановительного метаболизма ДДТ.

- температура плавления 112°С;

- ЛД50 3400 мг/кг.

Ранее применялся как инсектицидный препарат[5].

Пертан

[4, 4́ – диэтилдифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-(4-этилфенил)этан],

- температура плавления 56-57°С;

- ЛД50 для мышей – 6600 мг/кг.

Инсектицидная активность этого соединения значительно меньше, чем метоксихлора и ДДТ. Получил некоторое применение в США[5].

ДФДТ

[4, 4́ – дифтордифенилтрихлорметилметан; 2,2-бис(4-фторфенил)-1,1,1–трихлор-этан] – аналог ДДТ.

- температура кипения 138–140°С при 27 Па;

- температура плавления 45°С.

Вещество практически нерастворимо в воде, хорошо растворимо в органических растворителях. ДЛ50 для экспериментальных животных 480 мг/кг. Персистентность ДФДТ существенно ниже, чем ДДТ, но стоимость его значительно больше, вследствие чего он не нашел существенного применения.

Синтезировано много других аналогичных соединений, но практического значения они не получили (изображение)[5].

Действие на вредные организмы

Механизм действия ДДТ выявлен недостаточно. Полагают, что ДДТ специфическим образом воздействует на процесс передачи нервного импульса у насекомых, нарушая работу натрий-калиевого насоса мембран нервных клеток[5].

Резистентность

. После длительного применения ДДТ насекомые могут приобрести устойчивость к нему, а также одновременно к другим хлорорганическим инсектицидам. Во многих районах бывшего СССР приобрели устойчивость к ДДТ комнатные мухи; отмечены устойчивые популяции картофельного жука[1].

Отечена природная устойчивость клещей к данному пестициду.

Токсикологические данные |

|

| ДСД (мг/кг массы тела человека) | 0,005/0,0025 (для детей) |

| ПДК в почве (мг/кг) | 0,1 (тр.) |

| ПДК в воде водоемов (мг/дм3) | 0,1 |

| ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | 0,001 (с.-с.) |

| ПДК в атмосферном воздухе (мг/м3) | 0,001 (с.-с.) |

| МДУ в продукции (мг/кг): | |

|

в бахчевых |

0,1 |

|

в винограде |

0,1 |

|

в горчице |

0,1 |

|

в грибах |

0,1 |

|

в желатине |

0,1 |

|

в жире животном |

1,0 |

|

в жире рыбъем |

0,2 |

|

в зерне хлебных злаков |

0,02 |

|

в зернобобовых |

0,05 |

|

в икре |

2,0 |

|

в какао-бобах |

0,15 |

|

в какао-продуктах |

0,15 |

|

в картофеле |

0,1 |

|

в колбасе |

0,1 |

|

в консервах из мяса и птицы — по сырью (в пересчете на жир) |

0,1 |

|

в консервах плодово-ягодных, овощных — по сырью |

0,005 |

|

в концентратах молочных, сывороточных белков |

1,0 |

|

в крахмале и патоке из картофеля |

0,1 |

|

в крахмале и патоке из кукурузы |

0,05 |

|

в крупе — по сырью |

0,15 |

|

в кукурузе |

0,02 |

|

в кулинарных изделих |

0,1 |

|

в льне (семена) |

0,1 |

|

в масле растительном |

0,1 |

|

в масле растительном высшей степени очистки |

0,1 |

|

в масле растительном дезодорированном |

0,1 |

|

в масле растительном недезодорированном |

0,2 |

|

в масле сливочном |

0,2 |

|

в меде |

0,005 |

|

в молоке и кисломолочных изделиях |

0,05 |

|

в молоке и молочных изделиях сухих (в пересчете на жир) |

1,0 |

|

в муке |

0,15 |

|

в мучных кондитерских изделиях |

0,02 |

|

в мясе и птице (свежие, охлажденные и мороженые) |

0,1 |

|

в мясе морских животных |

0,2 |

|

в овощах |

0,1 |

|

в огурцах |

0,15 |

|

в печени рыб и продукты из нее |

3,0 |

|

в продуктах белковых из семян зерновых, зернобобовых и др. культур |

0,01 |

|

в продуктах детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) |

0,01 |

|

в продуктах детского питания: продукты для детей 4-12 мес. возраста: крупы, овощи |

0,01 |

|

в продуктах переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана) |

1,0 |

|

в рапсе (зерно) |

0,1 |

|

в рыбе морской, тунцовой (свежая, охлажденная, замороженная) |

0,2 |

|

в рыбе пресноводной (свежая, охлажденная, замороженная) |

0,3 |

|

в рыбе соленой, копченой, вяленой |

0,4 |

|

в рыбных консервах (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) — по сырью |

3,0 |

|

в сельди жирной |

2,0 |

|

в семенах подсолнечника, арахиса |

0,15 |

|

в сое (бобы) |

0,05 |

|

в соках — по сырью |

0,005 |

|

в субпродуктах (печень, почки) |

0,1 |

|

в табаке |

0,7 |

|

в фруктах |

0,1 |

|

в ягодах |

0,1 |

|

в яйцах |

0,1 |

Применение

Ранее ДДТ использовался для борьбы с различными насекомыми – вредителями растений и переносчиками инфекций животных и человека. Его серьезным недостатком являлось отсутствие акарицидного действия на растительноядных клещей, поэтому обработку ряда культур было необходимо проводить с помощью ДДТ совместно с акарицидами[5].

Ранее ДДТ выпускался в виде многих препаратов:

- 5,5%-ный дуст (ГОСТ 8884-58). Содержит 4–5,5% 4, 4́-ДДТ. Белый или серый порошок. Предназначался для опыливания;

- 10%-ный дуст. Содержит 6,7-8,0% 4, 4́-ДДТ. Белый или серый порошок. Предназначался для опыливания;

- 30%- и 50%-ные смачивающиеся порошки (ТУ МХП 4487-56). Содержат соответственно 21 и 35% 4, 4́-ДДТ. Белые или серые. Предназначались для опрыскивания водными суспензиями;

- 20%-ный концентрат минерально-масляной эмульсии (ТУ МХП 19595-55). Содержит 13,6% 4, 4́-ДДТ и 34% воды. Светло-серая или желтоватая масса. Предназначалась для опрыскивания водными эмульсиями;

- 50%-ная эмульсия-паста. Содержит 34,5% 4, 4́-ДДТ и 25% воды. Пастообразная масса серого цвета. Предназначалась для опрыскивания водными эмульго-суспензиями;

- дымовые шашки (Д-18). Состав содержит 50% технического ДДТ (35% 4, 4́-ДДТ). Технический ДДТ применяли в совхозах и колхозах для изготовления масляных растворов, применяемых с помощью аэрозольных генераторов (8%-ный раствор в дизельном топливе, 20%-ный раствор в зеленом масле)[1].

ДДТ ранее являлся одним из важнейших контактных ядохимикатов для борьбы с большинством листогрызущих насекомых: жуками, гусеницами, личинками, мухами и т.п. практически на всех культурах. С большими ограничениями применяется для борьбы с насекомыми и клещами в ветеринарии. Против гусениц эффективнее, чем гексахлоран, но против саранчевых, проволочных червей (личинок Щелкунов) и некоторых других вредителей значительно менее эффективен[1].

Баковые смеси

. Нередко ДДТ применяли в смеси с гексахлораном: гексахлоран действует быстрее на многих вредителей, чем ДДТ, но последний сохраняется на листьях более длительное время[1].

Токсикологические свойства и характеристики

ЛД50 для различных экспериментальных животных при введении ДДТ через рот составляет 250–400 мг/кг. Установлено, что ДДТ способен накапливаться в жировой ткани у животных и человека. Несмотря на его низкую растворимость в воде, в водных организмах происходит его биоконцентрация, и содержание ДДТ в ряде гидробионтов доходит до десятков миллиграмм на 1 кг живой массы[5].

Интересно отметить, что в присутствии барбитуратов (люминала) метаболизм ДДТ в организме человека и животных протекает значительно быстрее, и препараты за сравнительно короткий срок выводятся из организма[5].

ДДТ обладает устойчивостью к разложению. Ни свет, ни ферменты, ни критичные температуры не способны сильно повлиять на процесс разложения ДДТ. В итоге, при попадании в окружающую среду, ДДТ проникает в пищевые цепи. В них токсикант накапливается в значительных количествах: сначала в растениях, потом в животных организмах и, в итоге, в человеческом теле. Расчеты исследователей показали, что на каждом звене пищевой цепи происходит рост содержания ДДТ в десять раз:

- ил, содержащий ДДТ – 1х;

- растения (водоросли) – 10х;

- мелкие организмы (рачки) – 100х;

- рыбы – 1000х;

- хищные рыбы – 10000х.

Низкая растворимость в воде и высокая растворимость в жирах и обусловливает задержку ДДТ в жировых клетках. Скорость накопления вещества в организме варьирует в зависимости от концентрации, длительности воздействия, вида живого объекта и условий окружающей среды. Высокая степень удержания ДДТ говорит о том, что токсические эффекты способны проявляться в течение большого промежутка времени, а также на значительном географическом удалении от места воздействия. Организмы высоких пищевых уровней имеют тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ в сравнении с организмами низших пищевых уровней. В организмах мигрирующих животных ДДТ способен транспортироваться по всему миру, а также воздушным и океаническим потоками[8].

В почве

В почве ДДТ в обычных условиях может сохраняться до 12 лет, в анаэробных условиях разлагается микроорганизмами на протяжении 2–4 недель. На скорость разложения имеет влияние температура: чем она выше, тем быстрее идет распад. Разложение ДДТ в анаэробных и аэробных условиях протекает по различным механизмам[6].

Воздействие на человека

Действующее вещество обладает острым токсическим действием на человека. В малых дозах может вызывать отравление (у взрослых чаще всего без негативных последствий), в больших способно вызвать смерть. ДДТ может попадать в кровь, накапливается в жировой ткани организма, попадает в молоко матери. Теоретически, вследствие длительного воздействия ДДТ или при похудении, его накопление в организме может привести к интоксикации. Объективно последствия накопления токсиканта в человеческом организме не установлены. ДДТ не оказывает мутагенного (влекущее стойкое изменение живой материи), канцерогенного (вызывающее рак), эмбриотоксического (провоцирующего изменения плода), тератогенного (становящегося причиной уродств) воздействия, не ведет к снижению фертильности (способности иметь потомство). Вещество приводит к индукции микросомальных ферментов, но не вызывает каких-либо морфологических изменений печени, а ферментативная активность в целом не превышает нормы. На иммунную систему человека воздействие ДДТ, вероятно, оказывает ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае – угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено[8].

Воздействие на другие живые организмы

Показатели как хронической, так и острой токсичности для различных видов беспозвоночных неодинаковы. Для водных беспозвоночных ДДТ проявляет высокую токсичность при остром воздействии в концентрации всего 0,3 мкг/л. При этом токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы[8].

Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, чем наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять фотосинтез и рост зеленых водорослей[8].

Земляные черви не чувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, которые превышают, вероятно, имеющиеся в условиях окружающей среды[8].

На репродуктивную функцию птиц ДДТ оказывает неблагоприятное воздействие, вызывая утончение скорлупы яиц (и, как следствие, ее разрушение и гибель эмбрионов)[8].

Некоторые млекопитающие, в частности, летучие мыши, тоже могут подвергаться неблагоприятному воздействию токсиканта. Отловленные в природе животные, у которых в жировой ткани было найдено остаточное содержание ДДТ, погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира при миграционных перелетах[8].

Таблица Токсикологические данные составлена в соответствии с ГН 1.2.2701-10[2].

Симптомы отравления

При отравлении ДДТ проявляются симптомы острой интоксикации: чувство усталости и разбитости, головные боли и головокружения, сердцебиение, боли в конечностях, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в поджелудочной области и чувство сжатия по ходу пищевода (особенно при попадании яда в желудочно-кишечный тракт), боль в правом подреберье, увеличение печени и поражение почек (анурия), парестезии, расстройство чувствительности, гипорефлексия, атаксия, вялые и спастические параличи. При тяжелом отравлении температура повышается до 40°, наблюдается тахикардия, одышка, расстройство зрения, судороги, коматозное состояние. При особо тяжелом отравлении смерть наступает через 1–2 часа.

Установлена возможность острого отравления при поступлении ДДТ через дыхательные пути. Спустя 4–5 часов после начала работы у женщин, разгружавших зерно, содержащее до 40 мг/кг ДДТ, появилась слабость, головокружение, обильное слюнотечение, тошнота, рвота, конъюктивит, насморк, покраснение слизистой оболочки зева, мышечная гиперстезия, повысилась температура до 38, на третьи сутки возник трахеит, диффузный бронхит. Зарегистрировано много случаев отравления вследствие попадания ДДТ на открытые участки кожи[4].

Для острого отравления характерны изменения крови: лейкоцитоз, эозиноилия, снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина, ускоренная СОЭ[4].

При попадании в глаза возникает интенсивная боль, выраженный конъюктивит. При контакте с кожными покровами проявляется местнораздражающее действие[4].

Клиническая картина хронического отравления: головные боли, головокружения, бессонница, потеря аппетита, быстрая умственная и физическая утомляемость, раздражительность. В дальнейшем – судорожные боли в конечностях, особенно по ходу нервных стволов, дрожание рук и ног, эмоциональная неустойчивость (беспричинный плач), повышенная потливость, одышка, сердцебиение, боли в области сердца и правом подреберье, полиневриты с покалыванием и пощипыванием пальцев рук и ног, извращенная кожная чувствительность, чувство онемения в области кистей и предплечья. Могут быть изменения речи и зрения. Хроническое отравление сопровождается гепатитами, гастритами, бронхитами и функциональными изменениями почек (в моче белок и эритроциты, зернистые цилиндры), на кожных покровах формируются признаки экземы и пиодермии. Со стороны крови наблюдают лейкоцитоз, ускорение СОЭ[4].

Применение ДДТ

Применение ДДТ

Применение ДДТ в армиИ США во время второй мировой войны.

Использовано изображение:[10]

История

Впервые ДДТ был синтезирован в 1873 году австрийским химиком Отмаром Цейдлером. Вещество долгое время не находило применения, до тех пор, пока в 1939 году швейцарский химик П. Мюллер не выявил его инсектицидные свойства. В 1942 г. препарат поступил в продажу и начал свое шествие по планете. Он оказался идеальным средством для борьбы с переносчиками сыпного тифа и малярии – болезнями, бывшими во время второй мировой войны самыми крупными медицинскими проблемами. Токсичность ДДТ для людей казалась настолько низкой, что его предполагалось распылять на тело для профилактики сыпного тифа. Относительно низкая цена ДДТ позволяла использовать его для распыления на целые острова Тихого океана перед высадкой вооруженных сил США, чтобы уничтожить там комаров и обезопасить армию от малярии. (фото) Высокая устойчивость препарата даже при однократном распылении обеспечивала его эффективное действие в течение нескольких месяцев. В 1948 году Мюллеру была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине[7].

В бывшем СССР производство ДДТ началось в 1946 году в Москве и чувашском городе Вурнары. В 50-60-е годы его применяли в количестве более 20 тысяч тонн в год. В итоге, оказалась загрязнена значительная часть территории, в опасных дозах дуст попал и в продукты питания. Эти недостатки снизили привлекательность ДДТ как инсектицида, и в 70-х годах на его производство и использование были введены очень строгие ограничения[8].

Наиболее значимыми «заслугами» применения ДДТ мирового масштаба являются:

- с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе в январе 1944 года. Впервые удалось остановить первую зимнюю эпидемию тифа, переносимого вшами;

- в 1965 году благодаря ДДТ в Индии ни один человек не умер от малярии, тогда как в 1948 погибло 3 млн.человек. По оценкам Национальной академии наук США, за время применения препарата до 1970 года ДДТ спас 500 миллионов жизней от малярии;

- применение ДДТ в значительной степени избавило Индию от лихорадки Дум-Дум (разносчиком которой является песчаная муха) в 1950-е и 1960-е годы[8].

Мир быстро приобрел положительный опыт применения ДДТ, что стало причиной широких масштабов производства и применения препарата. Но широкое распространение также привело к формированию в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, к культивированию безалаберности в применении препарата и несоблюдению норм безопасности. Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий, в том числе со смертельным исходом[8].

ДДТ завоевал весь мир, так как, уничтожая вредителей сельскохозяйственных растений, он способствовал повышению урожая. Но его устойчивость (насторожившая самого Мюллера) и широкий спектр насекомых, на которых он оказывал губительное действие, таили в себе опасность: препарат не разлагался на безвредные компоненты, а накапливался в почве, воде и живых организмах, губил не только вредных, но и полезных насекомых, вызывал отравление и гибель других животным, которым передавался по пищевым цепям. Из-за пагубных последствий применения ДДТ и нанесенного им вреда окружающей среде повсеместное использование этого мощного инсектицида в США было запрещено в 1972 г. К концу 70-х годов большинство развитых стран ограничило или полностью запретило применение ДДТ на своей территории. В СССР его использование официально запрещено также в 70-х годах XX века[7].

Реклама ДДТ

Реклама ДДТ

Использовано изображение:[9]

ДДТ в культуре

Хотя повсеместное и неконтролируемое использование ДДТ давно остались в прошлом, и нынешнее поколение, и наши потомки спустя много лет после сегодняшнего дня будут испытывать на себе последствия «инсектицидного безумства» 1940-1970-х годов, после которого это вещество и его производные в количестве многих тысяч тонн остались в почве, воде рек и морей, снежном покрове, живых организмах.

Свой след хлорорганические соединения оставили не только в материальных объектах, но и в культуре, например, в некоторых литературных опусах. Существует такая творческая категория, как химические сказки, в сюжете которых принято отводить место какому-нибудь элементу или веществу. Если взять что-нибудь из времен до введения санкций на производство ДДТ, то к этому веществу можно увидеть весьма позитивное отношение. К примеру, есть одна старая сказка – к сожалению, ее автор за давностью лет забыт – в которой рассказывается о волшебнике, очень любившем варить суп из капусты, которую он растил в своем огороде. Как-то однажды на его урожай стали покушаться гусеницы. Ни одно заклинание не помогало от них избавиться, и волшебник уже совсем отчаялся, но тут один умный мальчик посоветовал ему использовать дуст. Маг попробовал и убедился, что дуст лучше любых заклинаний, он спас свою капусту и еще долго вспоминал доброго мальчика, благодаря которому у него получался такой вкусный, густой, наваристый суп…

В свое время положительное отношение к ДДТ проникло даже в повседневную речь советских граждан. Например, долгое время было принято использовать выражение «Тащиться, как удав (глиста) по пачке дуста», что означало «испытывать удовольствие от чего-либо». Эта фраза применяется и по сей день, но ее уже порядком вытеснили более современные выражения. Наряду с этим, слово «дуст» в некоторых регионах страны используют как вариант цензурного ругательства, которым можно выразить нахлынувшие эмоции, если ситуация не позволяет употребить более крепкое и всем знакомое слово.

В сознании многих слово «ДДТ» ассоциируется с известной российской рок-группой, которая, благодаря 30-летнему существованию и не угасающей популярности, известна всем любителям настоящей музыки в широкой возрастной категории примерно от 15 и до 50 лет.

Почему группа была названа именно так, знает, наверное, только лидер коллектива Юрий Шевчук, единственный оставшийся член первоначального состава. Согласно одной из версий, название было выбрано случайно, другие источники утверждают, будто ДДТ в данном случае значит всего-навсего «детский дом творчества». Третьи говорят о не известном общественности магнитоальбоме под названием «Дуст», который был выпущен самым первым и дал имя группе. Как бы то ни было, ни одной песни об известном яде у «ДДТ» нет, и, что бы ни руководило создателями, но идея насчет названия оказалась удачной: ассоциативно, без пафоса, а главное – коротко.

Помимо перечисленных случаев, дихлордифенилтрихлорметилметан редко где-либо фигурирует. Хоть он и нанес значительный вред окружающей среде, но в сравнении с некоторыми своими «родственниками», оставил менее заметный след в мировой культуре. А вот, например, диоксин, тоже являющийся хлорорганическим соединением, куда более «знаменит». Известный исторический эпизод с использованием диоксинсодержащих дефолиантов во время Въетнамской войны обернулся тысячами жертв и оставил куда более богатое культурное наследие. Он фигурирует более, чем в трех сотнях художественных произведений, ему посвящено бесчисленное количество песен и стихов, даже от российских авторов. Наверное, все знают песню группы «Чиж и Ко» под названием «Фантом», которая начинается со строки: «Я бегу по выжженной земле…» Это история американского солдата, оказавшегося на вражеских землях после того, как во время задания был сбит его самолет, а упомянутая выжженная земля – это результат применения так называемого «Агента Оранж» в джунглях Въетнама.

К счастью, токсичность ДДТ гораздо меньше, чем у диоксинов, поэтому в подобном контексте о нем ничего сказать нельзя. Сейчас, из-за запрета в большинстве стран, «популярность» этого вещества и частота упоминаний о нем в СМИ постепенно уменьшается. Соответственно, он постепенно вытесняется и из всех областей мировой культуры. Впрочем, нет-нет, да и всплывает тревожная информация: то где-то обнаружено очередное крупное хранилище старых запасов препарата, то его присутствие в опасных количествах обнаружили в молоке. Несмотря на то, что о нет уже стали забывать, сам он никуда не делся, и его остатки продолжают отравлять окружающую среду. Так что вряд ли воспоминания о ДДТ можно будет в ближайшее время оставить в прошлом: мы о нем еще услышим, и не раз.

Получение ДДТ

Получение ДДТ

Согласно:[5]

Получение

Основным методом получения ДДТ служит реакция конденсации хлорбензола с хлоралем (трихлорацетальдегидом) в присутствии серной кислоты или олеума. Возможно применять также хлорсульфоновую кислоту, фтороводород и др. (фото)

Реакция протекает при 20 °С, при более высокой температуре резко возрастает скорость побочной реакции сульфирования хлорбензола с образованием n-хлорбензолсульфокислоты[5][6].

При написании статьи также испльзовались источники:[3]

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Литературные источники:

1.

Балашев Л.Л. Химизация сельского хозяйства. Научно-технический словарь — справочник. Под общей редакцией проф. Балашева Л.Л. и акад. Вольфаковича С.И., М.: Наука, 1964. — 398 с.

2.

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень). Гигиенические нормативы ГН 1.2.2701-10 Скачать >>>

3.

Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию: Учеб. пособие. – СПб: Химиздат, 1999. – 144 с.

4.

Медведь Л.И. Справочник по пестицидам (гигиена применения и токсикология) / Коллектив авторов, под ред. академика АМН СССР, профессора Медведя Л.И. -К.: Урожай, 1974. 448 с.

5.

Мельников Н.Н. Пестициды. Химия, технология и применение. — М.: Химия, 1987. 712 с.

6.

Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р., Пылова Т.Н. Справочник по пестицидам — М.: Химия, 1985. — 352 с.

7.

Рахматуллаев А.Р. Пестицидная буря над Узбекистаном (ДДТ и ГХЦГ). Журнал «Природа», 1993; N 9. — С. 84-88;

8.

Усманова С. Производство, применение и воздействие ДДТ на окружающую среду. Пестициды: общие вопросы, хранении и использование в республике Таджикистан. Фонд поддержки гражданских инициатив (Дастгири центр) Таджикистан. Душанбе, 2008;

Изображения (переработаны):

9.

10.

Свернуть

Список всех источников

У этого термина существуют и другие значения, см. ДДТ.

|

ДДТ |

|

|---|---|

|

|

|

|

Общие |

|

| Традиционные названия | дихлордифенилтрихлорметилметан |

| Хим. формула | C₁₄H₉Cl₅ |

|

Физические свойства |

|

| Молярная масса | 354,49 г/моль |

| Плотность | 0,99 г/см³ |

|

Термические свойства |

|

| Т. плав. | 108,5 ℃ |

| Т. разл. | 110 ℃ |

|

Классификация |

|

| Номер CAS | 50-29-3 |

| PubChem | 3036 |

| ChemSpider | 2928 |

| Номер EINECS | 200-024-3 |

| RTECS | KJ3325000 |

| ChEBI | 16130 |

| DrugBank | DB13424 |

|

SMILES |

|

|

C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl |

|

|

InChI |

|

|

InChI=1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |

|

|

Безопасность |

|

| ЛД50 | 87 мг/кг (крысы, перорально) 250 мг/кг (кролики, перорально) |

| Токсичность | высокотоксичен для холоднокровных животных, насекомых и мелких теплокровных; токсичен для большинства теплокровных животных и человека

|

| R-фразы | R25, R40, R48/25, R50/53 |

| S-фразы | (S1/2), S22, S36/37, S45, S60, S61 |

| NFPA 704 |

2 2 0 |

| Приводятся данные для стандартных условий (25 ℃, 100 кПа), если не указано иное. |

ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис (4-хлорфенил) этан по номенклатуре ИЮПАК, по рациональной номенклатуре — трихлорметилди (п-хлорфенил) метан) — инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлóпка, соевых бобов, арахиса. Производное хлорбензола. Одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещён для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в организме животных, человека. Некоторые активисты-экологи утверждают, что особенно пагубное действие он оказывает на размножение птиц (накапливается в скорлупе яиц). Несмотря на это, ограниченно применялся во многих странах. В настоящее время запрещён.

Широко распространённое бытовое название ДДТ — дуст («дуст» (от англ. dust — «пыль») это препаративная форма, а не само действующее вещество).

Официальная позиция ВОЗ по использованию ДДТ для борьбы с переносчиками малярии («The use of DDT in malaria vector control»): рекомендуется применять ДДТ в целях профилактики малярии.

История создания, получение, применение[править | править код]

ДДТ (C14H9Cl5) — это классический пример инсектицида. По форме ДДТ представляет собой белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса и почти без запаха.

В 1939 году швейцарский химик Пауль Мюллер обнаружил у 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) инсектицидные свойства. Однако Мюллер не был первооткрывателем самого́ вещества, первые сведения о ДДТ были опубликованы еще 1873 году в «Докладах немецкого химического общества». Новое соединение впервые получил австрийский студент Отма Цайдлерruen, однако, как это часто бывает, молодой химик не представлял, какое практическое значение имеет открытое им вещество. Не заслужило внимание это открытие и в среде научной общественности того времени[1].

Зато уже через год после обнаружения Мюллером инсектицидных свойств ДДТ руководство корпорации «Джи Эр Гейги», понимая великолепные перспективы, патентует новый препарат[1].

В 1942 году были проведены первые полевые испытания нового контактного инсектицида на мухах, колорадском жуке, тле, моли и многих других вредителях. В ходе опытов были испытаны различные препаративные формы ДДТ: растворы, эмульсии, гранулы. Результаты опытов оказались ошеломляющими и через несколько месяцев ДДТ поступил в продажу. Открытие Пауля Мюллера было поистине революционным. Новый инсектицид стал первым надежным средством со стабильным действием против вредителей на зерновых, кукурузе, овощных, технических и бахчевых культурах, в садах и теплицах.

В 1948 году Пауль Мюллер за свое открытие был удостоен Нобелевской премии по медицине «за открытие высокой эффективности ДДТ как контактного яда». Это был первый и единственный случай в истории, когда учёный получил наивысшую награду за открытие инсектицида. Однако, награда эта была не только за сохранённый урожай, но и за миллионы спасенных человеческих жизней[1].

В 1970 году ДДТ исключён из списка инсектицидов, разрешенных к применению на территории СССР. Однако и после этого его производство не прекратилось. До конца 80-х гг. его применяли во многих областях СССР для предотвращения распространения малярии и клещевого энцефалита[2].

ДДТ — это исключительно эффективный и очень простой в получении инсектицид. Его получают конденсацией хлорбензола (C6H5Cl) с хлоралем (Cl3CCHO) в концентрированной серной кислоте (H2SO4).

ДДТ является инсектицидом наружного действия, то есть вызывающим смерть при внешнем контакте; он поражает нервную систему насекомого.

Менее 1000 микрограмм на литровую бутылку необходимо для достижения смерти 100 % находящихся в ней особей видов паппатачный москит и Lutzomyia longipalpisruen[3].

Польза и вред ДДТ[править | править код]

Кроме бытовой пользы в качестве средства борьбы с такими вредителями, как мухи, тараканы и моли, а также пользы для сельского хозяйства в качестве средства для борьбы с такими вредителями, как колорадский жук и тля, ДДТ имеет ряд общепризнанных заслуг мирового масштаба, среди них наиболее значимы следующие:

- В январе 1944 года с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия тифа в Неаполе. Помимо эффективности ДДТ против тифа, обнаружилась относительная безвредность этого инсектицида: 1,3 миллиона человек были опрысканы примерно 15-граммовой дозой с 5 %-м содержанием «дуста», и не было зафиксировано никаких пагубных эффектов для людей, кроме нескольких случаев кожных раздражений[4]:679. Значительные успехи ДДТ в борьбе с тифом были затем достигнуты в Египте, Мексике, Колумбии и Гватемале[4]:679.

- В Индии благодаря ДДТ в 1965 году ни один человек не умер от малярии, тогда как в 1948 году погибло 3 млн человек. Согласно ВОЗ, антималярийные кампании с применением ДДТ спасли 5 миллионов жизней[5].

- В Греции в 1938 году был миллион больных малярией, а в 1959 году всего лишь 1200 человек.

- За пять лет действия кампании по искоренению малярии в Италии, развёрнутой А. Миссироли, к 1949 году в стране практически исчезли комары-носители малярии[4]:679.

- Использование ДДТ в рамках программы борьбы с малярией в значительной степени избавило Индию от висцерального лейшманиоза (переносчиком которой являются москиты) в 1950-е годы[6]. После прекращения применения инсектицидов эпидемии висцерального лейшманиоза вспыхнули с новой силой начиная с 1970-х годов[7].

- Применение ДДТ в сельском хозяйстве значительно повысило урожаи[4]:679 и было ключевым фактором в развитии так называемой «Зелёной революции»[8]:99.

Таким образом, мир быстро приобрёл положительный опыт применения ДДТ. Этот опыт стал причиной быстрого роста производства и применения ДДТ. Рост производства и применения ДДТ был не единственным следствием «положительного опыта». Он явился также причиной формирования в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, что, в свою очередь, привело к культивированию безалаберности в применении ДДТ и халатного отношения к нормам безопасности. ДДТ применялся везде и всюду без соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическими стандартами. Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий. Пик этой эйфории пришёлся на 1962 год, когда в мире были применены по назначению 80 тысяч тонн ДДТ, а произведены 82 тысячи тонн. После чего объёмы производства и применения ДДТ начали падать.

«Безмолвная весна» Рэйчел Карсон[править | править код]

Главной причиной спада популярности повсеместного применения ДДТ явилась развернувшаяся во всём мире дискуссия о вреде ДДТ, которая была обусловлена книгой американской писательницы Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» (англ. «Silent Spring»), в которой Карсон утверждала, что применение ДДТ оказывает вредное влияние на функцию воспроизводства у птиц. Книга Карсон вызвала широкий резонанс в США. Сторону Карсон приняли различные экологические организации, такие как Фонд защиты окружающей средыruen и Национальная федерация дикой природыruen. На сторону противников Карсон встали производители ДДТ и поддерживающая их государственная администрация в лице Агентства по охране окружающей среды. Спор о вреде ДДТ вскоре перерос из национального в международный.

В своей книге Карсон опирается на исследования Джеймса ДэУитта (англ. James DeWitt), обобщённые в его статьях «Воздействие хлоруглеродных инсектицидов на перепёлку и фазана» (англ. «Effects of Chlorinated Hydrocarbon Insecticides upon Quail and Pheasants») и «Хроническая токсичность для перепёлок и фазанов некоторых хлорных инсектицидов» (англ. «Chronic Toxicity to Quail and Pheasants of Some Chlorinated Insecticides»). Карсон превозносит исследования ДэУитта, называя его эксперименты на перепёлках и фазанах классическими, но при этом она перевирает данные, которые получил ДэУитт в ходе своих исследований. Так, ссылаясь на ДэУитта, Карсон пишет, что «эксперименты доктора ДэУитта (на перепёлках и фазанах) установили факт, что воздействие ДДТ, не причиняя никакого заметного вреда птицам, может серьёзно влиять на размножение. Перепёлки, в диеты которых добавлялся ДДТ, на всём протяжении сезона размножения выжили и даже произвели нормальное число яиц с живыми зародышами. Но немногие птенцы из этих яиц вылупились».

Дело в том, что из яиц перепёлок, питавшихся пищей, содержащей ДДТ в больших количествах, а именно 200 ppm (то есть 0,02 %; для примера, в то время установленная в СССР предельно допустимая концентрация ДДТ для яиц составляла 0,1 ppm), вылупилось лишь 80 % птенцов, однако из яиц перепёлок контрольной группы, пища которых была свободна от ДДТ, вылупилось 83,9 %. Таким образом, разница между перепёлками, потребляющими пищу с ДДТ, и контрольной группой составила лишь 3,9 %, что не давало возможности сделать вывод относительно воздействия ДДТ на репродуктивную функцию у птиц.

Значительно позже было установлено, что ДДТ вызывает утончение скорлупы яиц и гибель эмбрионов. Однако различные группы птиц сильно различаются по своей чувствительности к ДДТ; хищные птицы проявляют наибольшую чувствительность, и в природных условиях часто можно обнаружить выраженное истончение скорлупы, тогда как куриные яйца сравнительно нечувствительны. Из-за упущений, допущенных Карсон в её книге, большинство экспериментальных исследований было поставлено с нечувствительными к ДДТ видами (такими как перепёлка), у которых часто обнаруживали лишь слабое истончение скорлупы или таковое вовсе отсутствовало.

Способы применения и упаковка[править | править код]

В массовом масштабе ДДТ применяется двумя способами. Первым способом является распыление ОВ, начиная от пульверизаторов и заканчивая легкомоторными самолётами. Вторым способом является использование ДДТ в порошкообразном состоянии в виде вещества, более известного как «дуст». До середины 2000-х годов в России он был доступен в широкой продаже.

Устойчивость к разложению[править | править код]

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению: ни высокая температура, ни ферменты, занятые обезвреживанием[неизвестный термин] чужеродных веществ, ни свет не способны оказать на процесс разложения ДДТ сколько-нибудь заметного эффекта. В результате, попадая в окружающую среду, ДДТ так или иначе попадает в пищевую цепь. Обращаясь в ней, ДДТ способен накапливаться в значительных количествах сначала в растениях, а затем и в теплокровных животных, в частности, в человеческом организме.

Расчёт Дамена и Хейса 1973 года показал, что на каждом звене пищевой цепи происходит увеличение содержания ДДТ в 10 раз:

- Ил, содержащий ДДТ — 1х

- Растения (водоросли) — 10х

- Мелкие организмы (представители зоопланктона — дафнии, циклопы) — 100х

- Рыбы — 1000х

- Хищные рыбы — 10000х

Это быстрое накопление ДДТ наглядно видно из следующего примера. Так, при исследовании одной экосистемы в озере Мичиган было обнаружено следующее накопление ДДТ в пищевых цепях: в донном иле озера — 0,014 мг/кг, в ракообразных, питающихся на дне — 0,41 мг/кг, в различных рыбах — 3—6 мг/кг, в жировой ткани чаек, питающихся этой рыбой — свыше 200 мг/кг.

Высокая растворимость в жирах и низкая растворимость в воде обусловливают задержку ДДТ в жировой ткани. Скорость накопления ДДТ в организме варьируется в зависимости от вида организмов, длительности воздействия и концентрации, а также от условий окружающей среды. Высокая степень удержания ДДТ означает, что токсические эффекты у организмов могут возникать с задержкой по времени, а также на значительном географическом удалении от места воздействия. В целом организмы высоких пищевых уровней имеют тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ по сравнению с организмами низших пищевых уровней. ДДТ способен транспортироваться по всему миру в организмах мигрирующих животных, а также океаническими и воздушными потоками. Таким образом, ДДТ, накапливаясь в живых организмах, может оказывать на них токсическое действие, по силе варьирующееся в зависимости от концентрации ДДТ в живом организме.

В почве в обычных условиях ДДТ может сохраняться до 12 лет, в анаэробных условиях может разлагаться некоторыми видами микроорганизмов почвы за 2–4 недели[2].

Воздействие ДДТ на человека[править | править код]

Дозы и концентрации, применявшиеся в медицине и сельском хозяйстве, для человека большей частью безопасны[4]:679. В соответствующих концентрациях[уточнить] для теплокровных животных он безвреден. Однако в случае превышения таковых он также оказывает токсическое действие. В организм человека ДДТ может проникнуть через органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт, признаками вызываемого им отравления является общая слабость, головокружение, тошнота, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Особенно опасны отравления ДДТ при обработке помещений и посевного материала. На человека ДДТ оказывает острое токсическое воздействие, в больших дозах может вызывать смерть; канцерогенное, мутагенное, тератогенное и эмбриотоксическое воздействие, равно как снижение фертильности окончательно не подтверждено; ДДТ способен накапливаться в жировых тканях и попадать в молоко, а также, возможно, оказывать ингибирующее воздействие на иммунную систему человека[9].

В дозе 16 мг/кг ДДТ вызывает у людей судороги[10]. В небольших[уточнить] и средних[уточнить] дозах ДДТ вызывает отравление, у взрослых большей частью без заметных негативных последствий в пятилетней перспективе, в больших дозах[уточнить] может вызвать смерть.

В связи с опасностью отравления ДДТ все виды работ с ним проводятся с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви, респиратора, противогаза, защитных очков и так далее).

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на человека можно обобщить следующим образом. ДДТ обладает острым токсическим воздействием на человека: в небольших и средних дозах вызывает отравление, в больших дозах может вызвать смерть. ДДТ накапливается в жировых тканях организма, попадает в молоко матери, может попадать в кровь. Теоретически при похудении, либо вследствие длительного воздействия, накопление ДДТ в организме может привести к интоксикации организма. Воздействие ДДТ на иммунную систему человека, по-видимому, носит ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено.

Некоторые источники содержат утверждения чисто предположительного характера о канцерогенном, мутагенном, эмбриотоксическом, нейротоксическом, иммунотоксическом воздействии ДДТ на организм человека[11][12][13]. Также утверждается[кем?], что ДДТ вызывает или способствует развитию разнообразных заболеваний человека, которые ранее не рассматривались как связанные с каким-либо химическим веществом. К их числу относятся сердечно-сосудистые болезни, рак, атипичная пневмония, ретрорентальная фиброплазия, полиомиелит, гепатит и «нейропсихические проявления».

Предполагаемая роль ДДТ в возникновении полиомиелита была отвергнута после того, как эта болезнь была взята под контроль с помощью вакцинации. (Интересно, что в 1940-х годах в США применяли ДДТ для борьбы с мухами, ошибочно полагая, что они разносят полиомиелит.)

Согласно статье в American Journal of Psychology высокая концентрация ДДТ в организме будущих матерей оказалась статистически связана с высокими шансами развития аутизма у их детей[14][15][16][17][18][19]. Исследование, которое проводилось сотрудниками школы общественного здоровья Колумбийского университета на протяжении шестидесяти лет, показало, что спустя 40 лет после воздействия ДДТ у женщин развиваются симптомы рака молочной железы. Выяснилось, что все женщины, которые так или иначе подверглись воздействию ДДТ в высокой концентрации, сталкивались впоследствии с раком молочной железы. Как правило, инсектицид давал о себе знать у женщин старше 54 лет, но вредное воздействие могло проявиться и раньше, если первый контакт с веществом произошёл в более раннем возрасте[20].

Воздействие ДДТ на другие живые организмы[править | править код]

Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на другие живые организмы можно обобщить следующим образом.

Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, нежели наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять рост и фотосинтез зелёных водорослей.

Показатели как острой, так и хронической токсичности для различных видов водных беспозвоночных ДДТ неодинаковы. В целом ДДТ проявляет высокую токсичность для водных беспозвоночных при остром воздействии в концентрациях всего 0,3 мкг/л, причём токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, а также неврологические сдвиги.

ДДТ является высокотоксичным соединением для рыб: показатели LC50 (96 ч), полученные в статических тестах, колеблются от 1,5 мкг/л (большеротый окунь) до 56 мкг/л (гуппи). Остаточные уровни содержания ДДТ (свыше 2,4 мг/кг в икре зимней камбалы) вызывали аномальное развитие эмбрионов; с аналогичными остаточными концентрациями, как было обнаружено, связана гибель мальков озёрной форели в натурных условиях. Основной мишенью токсического действия ДДТ может являться клеточное дыхание.

Земляные черви не чувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, превышающих те, которые, вероятно, имеются в условиях окружающей среды.

ДДТ способен оказывать неблагоприятное действие на репродуктивную функцию птиц, вызывая утончение скорлупы яиц (что приводит к их разрушению) и гибель эмбрионов.

Некоторые виды млекопитающих, особенно летучие мыши, могут подвергаться неблагоприятному действию ДДТ. Летучие мыши, отловленные в природе (у которых в жировой ткани находили остаточное содержание ДДТ), погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира в процессе миграционных перелётов.

Воздействие ДДТ на окружающую среду[править | править код]

В целом механизм воздействия ДДТ на окружающую среду можно представить следующим образом. В ходе применения ДДТ неизбежно попадает в пищевую цепь. После чего он не нейтрализуется, распадаясь на безвредные вещества, а наоборот, начинает циркулировать, накапливаясь в организмах живых существ. Помимо этого, ДДТ обладает токсическим воздействием на живые организмы разных уровней пищевой цепи, которое в ряде случаев неизбежно либо оказывает подавляющие действие на жизненно важные функции, либо влечёт смерть живого организма. Такое воздействие на окружающую среду может повлечь изменение видового состава флоры и фауны вплоть до полного искривления пищевой цепи, что, в свою очередь, может вызвать общий пищевой кризис и повлечь за собой необратимые процессы деградации экосистемы Земли. Так ДДТ был выявлен в Антарктике, в тысячах километров от ближайших мест применения этого химиката[21].

См. также[править | править код]

- «Грязная дюжина» веществ

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Роман Потапов. Химия, изменившая мир. — selfpab. — С. 9. — 20 с.

- ↑ 1 2 Лакиза Н.В., Неудачница Л.К. Анализ пищевых продуктов. — 2015. — С. 160. — ISBN 978-5-7996-1568-0. Архивировано 21 мая 2022 года.

- ↑ David S.,Denlinger,Saul,Lozano-Fuentes,Phillip G.,Lawyer,William C.,Black,Scott A.,Bernhardt. Assessing Insecticide Susceptibility of Laboratory Lutzomyia longipalpis and Phlebotomus papatasi Sand Flies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) // Journal of Medical Entomology. — 2015-9. — Т. 52, вып. 5. — С. 1003–1012. — ISSN 0022-2585. — doi:10.1093/jme/tjv091.

- ↑ 1 2 3 4 5 H. Marquardt, Toxicology, Academic Press, 1999

- ↑ C. Baird, M. C. Cann, Environmental chemistry, Macmillan, 2005

- ↑ Lysenko A.Ja. Distribution of leishmaniasis in the Old World (англ.) // Bulletin of the World Health Organization (англ.) (рус.. — World Health Organization, 1971. — Vol. 44, no. 4. — P. 515—520. Архивировано 15 октября 2014 года.

- ↑ Herwaldt B.L. Leishmaniasis (англ.) // The Lancet : journal. — Elsevier, 1999. — Vol. 354, no. 9185. — P. 1191—1199. — doi:10.1016/S0140-6736(98)10178-2.

- ↑ R. M. Schoch, Case studies in environmental science, Jones & Bartlett Learning, 1996

- ↑ С. Усманова. Производство, применение и воздействие ДДТ на окружающую среду. fsci.tj. Фонд поддержки гражданских инициатив (Дастгири Центр) Таджикистан (2008). Дата обращения: 17 мая 2021. Архивировано 17 мая 2021 года.

- ↑ В. М. Юрин, Т. И. Дитченко, О. Г. Яковец, Е. Н. Крытынская, А. И. Быховец, В. А. Тимофеева. ОЦЕНКА ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА РАСТЕНИЯ. — БГУ, 2011. — С. 14. — 68 с. — ISBN 978-985-518-383-0. Архивировано 17 мая 2021 года.

- ↑ Инсектицид ДДТ сравнили с лучевой болезнью. Дата обращения: 21 января 2020. Архивировано из оригинала 9 апреля 2014 года.

- ↑ ДДТ опасен для мальчиков. Дата обращения: 17 января 2010. Архивировано 23 сентября 2013 года.

- ↑ Научная Сеть: ДДТ увеличивает риск преждевременных родов. Дата обращения: 17 января 2010. Архивировано 19 марта 2012 года.

- ↑ Alan S. Brown, M.D., M.P.H., Keely Cheslack-Postava, Ph.D., Panu Rantakokko, Ph.D., Hannu Kiviranta, Ph.D., Susanna Hinkka-Yli-Salomäki, Ph.D., Ian W. McKeague, Ph.D., Heljä-Marja Surcel, Ph.D., Andre Sourander, M.D., Ph.D. Association of Maternal Insecticide Levels With Autism in Offspring From a National Birth Cohort (англ.). ajp.psychiatryonline.org (2018). Дата обращения: 28 декабря 2022. Архивировано 21 октября 2021 года.

- ↑ First Biomarker Evidence of DDT-Autism Link (англ.). Columbia | Mailman School of Public Health (16 августа 2018).

- ↑ Jamie Reno. DDT Banned for Decades May Still Be Affecting Autism Risk. In a study released today, scientists say the pesticide banned in the 1970s is still in our ecosystem and may be responsible for at least some of the increase in autism cases. (англ.). healthline (23 августа 2018). Дата обращения: 28 декабря 2022. Архивировано 4 марта 2021 года.

- ↑ Sara Reardon. Autism and DDT: What 1 Million Pregnancies Can—and Can’t—Reveal (англ.). Scientific American (16 августа 2018).

- ↑ Пестицид ДДТ вызывает аутизм, выяснили ученые (рус.), РИА Новости (20180816T1337+0300Z). Архивировано 21 августа 2018 года. Дата обращения: 21 августа 2018.

- ↑ Sergey N Belkoff. ДДТ и аутизм. Medium (1 сентября 2018).

- ↑ Barbara A Cohn, Piera M Cirillo, Mary Beth Terry. DDT and Breast Cancer: Prospective Study of Induction Time and Susceptibility Windows (англ.) // JNCI: Journal of the National Cancer Institute. — 2019-02-13. — ISSN 1460-2105 0027-8874, 1460-2105. — doi:10.1093/jnci/djy198. Архивировано 24 февраля 2019 года.

- ↑ Тающие ледники: вероятный источник загрязнения ДДТ морской экосистемы в Антарктике. Архивная копия от 4 мая 2008 на Wayback Machine 18 марта 2008. (англ.)

Литература[править | править код]

- Русев И. Т. Пестицид ДДТ как провоцирующий фактор активизации паразитарной экосистемы туляремии на острове Бирючий // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2011. Вып. 4. С. 144–156. [1]

Ссылки[править | править код]

- Описание ДДТ.

Действующие вещества

Синонимы

ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан), ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), Трихлорметилди(п-хлорфенил)метан), Дихлордифенилтрихлорметилметан, 2-ди(п-хлорфенил)этан, 1-Трихлор-2, (1, 1

По английски

Dichlorodiphenyltrichloroethane

Эмпирическая формула

C14H9Cl5

Содержание:

- Физико-химические свойства

- Физические характеристики

- Аналоги ДДТ

- Метоксихлор

- ДДД

- Пертан

- ДФДТ

- Действие на вредные организмы

- Резистентность

- Применение

- Баковые смеси

- Токсикологические свойства и характеристики

- В почве

- Воздействие на человека

- Воздействие на другие живые организмы

- Симптомы отравления

- История

- ДДТ в культуре

- Получение

Физико-химические свойства

Белое кристаллическое вещество. ДДТ малорастворим в воде, хорошо растворяется во многих органических растворителях, лучше всего в эфирах низших жирных кислот, кетонах, ароматических углеводородах и галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов.

Технический препарат является сложной смесью соединений, содержание в ней 4,4’-изомера в доходит до 75-76%. Имеет вид чешуек или небольших кусочков белого, серого или слегка буроватого цвета. Обладает ясно ощутимым запахом, который также свойственен препаратам, изготовляемым из ДДТ.

Физические характеристики

- Молекулярная масса 354,5;

- Температура плавления 108,5-109 °С;

- Температура кипения 185 °С при 1 мм.рт.ст. (с частичным разложением);

- Давление паров (при 20 °С) ~ 1,9•10-7мм.рт.ст.;

- Растворимость в воде около 0,001 мг/л.

Аналоги ДДТ

Среди синтезированных и изученных соединений значительный интерес представляют несимметричные аналоги ДДТ. Их получение представляет определенные трудности; синтез может быть осуществлен по следующей схеме: (изображение).

Процесс биоразложения аналогов ДДТ в искусственной экосистеме протекает по другим направлениям по сравнению с метаболизмом ДДТ. Если при метаболизме главными продуктами являются гидрофобные соединения, то при метаболизме биоразлагаемых аналогов это гидрофильные вещества, которые легко выводятся из организма млекопитающих и не накапливаются в жировой ткани.

Практическое применение нашли следующие аналоги:

Метоксихлор

[4, 4́ – диметоксидифенилтрихлорметилметан; 1,1–бис(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан)] – белое кристаллическое вещество, т.пл. 89°С. Технический препарат плавится при 70-85°С. Обычно для практического использования выпускался перекристаллизованный препарат. Хорошо растворяется в органических растворителях, включая кетоны и ароматические углеводороды.

Метоксихлор по химическим свойствам аналогичен ДДТ, но его дегидрохлорирование протекает значительно медленнее.

Для экспериментальных животных ЛД50 вещества ~ 6000 мг/кг.

Ранее метоксихлор применялся в любых препаративных формах для борьбы с вредителями растений, переносчиками инфекционных заболеваний человека и паразитами животных. Он мог использоваться как индивидуальный препарат, так и в смеси с другими инсектицидами, в том числе с линданом (ГХЦГ). Норма расхода препаратов на основе метоксихлора в ~ 1,5 раза выше, чем ДДТ.

Под действием почвенных микроорганизмов метоксихлор разлагается до простейших веществ.

ДДД

[4, 4́ – дихлордифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан] – первый продукт восстановительного метаболизма ДДТ.

- Температура плавления 112 °С,

- ЛД50 3400 мг/кг.

Ранее применялся как инсектицидный препарат.

Пертан

[4, 4́ – диэтилдифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-(4-этилфенил)этан],

- Температура плавления 56-57°С.

- ЛД50 для мышей – 6600 мг/кг.

Инсектицидная активность этого соединения значительно меньше, чем метоксихлора и ДДТ. Получил некоторое применение в США.

ДФДТ

[4, 4́ – дифтордифенилтрихлорметилметан; 2,2-бис(4-фторфенил)-1,1,1–трихлор-этан] – аналог ДДТ.

- Температура кипения 138-140 °С при 27 Па,

- Температура плавления 45°С.

Вещество практически нерастворимо в воде, хорошо растворимо в органических растворителях. ДЛ50 для экспериментальных животных 480 мг/кг. Персистентность ДФДТ существенно ниже, чем ДДТ, но стоимость его значительно больше, вследствие чего он не нашел существенного применения.

Синтезировано много других аналогичных соединений, но практического значения они не получили (изображение).

Резистентность

. После длительного применения ДДТ насекомые могут приобрести устойчивость к нему, а также одновременно к другим хлорорганическим инсектицидам. Во многих районах бывшего СССР приобрели устойчивость к ДДТ комнатные мухи; отмечены устойчивые популяции картофельного жука.

Отечена природная устойчивость клещей к данному пестициду.

Токсикологические данные |

|

| ДСД (мг/кг массы тела человека) | 0,005/0,0025 (для детей) |

| ПДК в почве (мг/кг) | 0,1 (тр.) |

| ПДК в воде водоемов (мг/дм3) | 0,1 |

| ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3) | 0,001 (с.-с.) |

| ПДК в атмосферном воздухе (мг/м3) | 0,001 (с.-с.) |

| МДУ в продукции (мг/кг): | |

|

в бахчевых |

0,1 |

|

в винограде |

0,1 |

|

в горчице |

0,1 |

|

в грибах |

0,1 |

|

в желатине |

0,1 |

|

в жире животном |

1,0 |

|

в жире рыбъем |

0,2 |

|

в зерне хлебных злаков |

0,02 |

|

в зернобобовых |

0,05 |

|

в икре |

2,0 |

|

в какао-бобах |

0,15 |

|

в какао-продуктах |

0,15 |

|

в картофеле |

0,1 |

|

в колбасе |

0,1 |

|

в консервах из мяса и птицы — по сырью (в пересчете на жир) |

0,1 |

|

в консервах плодово-ягодных, овощных — по сырью |

0,005 |

|

в концентратах молочных, сывороточных белков |

1,0 |

|

в крахмале и патоке из картофеля |

0,1 |

|

в крахмале и патоке из кукурузы |

0,05 |

|

в крупе — по сырью |

0,15 |

|

в кукурузе |

0,02 |

|

в кулинарных изделих |

0,1 |

|

в льне (семена) |

0,1 |

|

в масле растительном |

0,1 |

|

в масле растительном высшей степени очистки |

0,1 |

|

в масле растительном дезодорированном |

0,1 |

|

в масле растительном недезодорированном |

0,2 |

|

в масле сливочном |

0,2 |

|

в меде |

0,005 |

|

в молоке и кисломолочных изделиях |

0,05 |

|

в молоке и молочных изделиях сухих (в пересчете на жир) |

1,0 |

|

в муке |

0,15 |

|

в мучных кондитерских изделиях |

0,02 |

|

в мясе и птице (свежие, охлажденные и мороженые) |

0,1 |

|

в мясе морских животных |

0,2 |

|

в овощах |

0,1 |

|

в огурцах |

0,15 |

|

в печени рыб и продукты из нее |

3,0 |

|

в продуктах белковых из семян зерновых, зернобобовых и др. культур |

0,01 |

|

в продуктах детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) |

0,01 |

|

в продуктах детского питания: продукты для детей 4-12 мес. возраста: крупы, овощи |

0,01 |

|

в продуктах переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана) |

1,0 |

|

в рапсе (зерно) |

0,1 |

|

в рыбе морской, тунцовой (свежая, охлажденная, замороженная) |

0,2 |

|

в рыбе пресноводной (свежая, охлажденная, замороженная) |

0,3 |

|

в рыбе соленой, копченой, вяленой |

0,4 |

|

в рыбных консервах (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) — по сырью |

3,0 |

|

в сельди жирной |

2,0 |

|

в семенах подсолнечника, арахиса |

0,15 |

|

в сое (бобы) |

0,05 |

|

в соках — по сырью |

0,005 |

|

в субпродуктах (печень, почки) |

0,1 |

|

в табаке |

0,7 |

|

в фруктах |

0,1 |

|

в ягодах |

0,1 |

|

в яйцах |

0,1 |

Применение

Ранее ДДТ использовался для борьбы с различными насекомыми – вредителями растений и переносчиками инфекций животных и человека. Его серьезным недостатком являлось отсутствие акарицидного действия на растительноядных клещей, поэтому обработку ряда культур было необходимо проводить с помощью ДДТ совместно с акарицидами.

Ранее ДДТ выпускался в виде многих препаратов:

- 5,5%-ный дуст (ГОСТ 8884-58). Содержит 4-5,5% 4, 4́-ДДТ. Белый или серый порошок. Предназначался для опыливания;

- 10%-ный дуст. Содержит 6,7-8,0% 4, 4́-ДДТ. Белый или серый порошок. Предназначался для опыливания;

- 30%- и 50%-ные смачивающиеся порошки (ТУ МХП 4487-56). Содержат соответственно 21 и 35% 4, 4́-ДДТ. Белые или серые. Предназначались для опрыскивания водными суспензиями;

- 20%-ный концентрат минерально-масляной эмульсии (ТУ МХП 19595-55). Содержит 13,6% 4, 4́-ДДТ и 34% воды. Светло-серая или желтоватая масса. Предназначалась для опрыскивания водными эмульсиями;

- 50%-ная эмульсия-паста. Содержит 34,5% 4, 4́-ДДТ и 25% воды. Пастообразная масса серого цвета. Предназначалась для опрыскивания водными эмульго-суспензиями;

- дымовые шашки (Д-18). Состав содержит 50% технического ДДТ (35% 4, 4́-ДДТ). Технический ДДТ применяли в совхозах и колхозах для изготовления масляных растворов, применяемых с помощью аэрозольных генераторов (8%-ный раствор в дизельном топливе, 20%-ный раствор в зеленом масле).

ДДТ ранее являлся одним из важнейших контактных ядохимикатов для борьбы с большинством листогрызущих насекомых: жуками, гусеницами, личинками, мухами и т.п. практически на всех культурах. С большими ограничениями применяется для борьбы с насекомыми и клещами в ветеринарии. Против гусениц эффективнее, чем гексахлоран, но против саранчевых, проволочных червей (личинок Щелкунов) и некоторых других вредителей значительно менее эффективен.

Баковые смеси

. Нередко ДДТ применяли в смеси с гексахлораном: гексахлоран действует быстрее на многих вредителей, чем ДДТ, но последний сохраняется на листьях более длительное время.

Токсикологические свойства и характеристики

ЛД50 для различных экспериментальных животных при введении ДДТ через рот составляет 250-400 мг/кг. Установлено, что ДДТ способен накапливаться в жировой ткани у животных и человека. Несмотря на его низкую растворимость в воде, в водных организмах происходит его биоконцентрация, и содержание ДДТ в ряде гидробионтов доходит до десятков миллиграмм на 1 кг живой массы.

Интересно отметить, что в присутствии барбитуратов (люминала) метаболизм ДДТ в организме человека и животных протекает значительно быстрее, и препараты за сравнительно короткий срок выводятся из организма.

ДДТ обладает устойчивостью к разложению. Ни свет, ни ферменты, ни критичные температуры не способны сильно повлиять на процесс разложения ДДТ. В итоге, при попадании в окружающую среду, ДДТ проникает в пищевые цепи. В них токсикант накапливается в значительных количествах: сначала в растениях, потом в животных организмах и, в итоге, в человеческом теле. Расчеты исследователей показали, что на каждом звене пищевой цепи происходит рост содержания ДДТ в десять раз:

- Ил, содержащий ДДТ – 1х

- Растения (водоросли) – 10х

- Мелкие организмы (рачки) – 100х

- Рыбы – 1000х

- Хищные рыбы – 10000х

Низкая растворимость в воде и высокая растворимость в жирах и обусловливает задержку ДДТ

в жировых клетках. Скорость накопления вещества в организме варьирует в зависимости от концентрации, длительности воздействия, вида живого объекта и условий окружающей среды. Высокая степень удержания ДДТ говорит о том, что токсические эффекты способны проявляться в течение большого промежутка времени, а также на значительном географическом удалении от места воздействия. Организмы высоких пищевых уровней имеют тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ в сравнении с организмами низших пищевых уровней. В организмах мигрирующих животных ДДТ способен транспортироваться по всему миру, а также воздушным и океаническим потоками.

В почве

В почве ДДТ в обычных условиях может сохраняться до 12 лет, в анаэробных условиях разлагается микроорганизмами на протяжении 2-4 недель. На скорость разложения имеет влияние температура: чем она выше, тем быстрее идет распад. Разложение ДДТ в анаэробных и аэробных условиях протекает по различным механизмам.

Воздействие на человека

Действующее вещество обладает острым токсическим действием на человека. В малых дозах может вызывать отравление (у взрослых чаще всего без негативных последствий), в больших способно вызвать смерть. ДДТ может попадать в кровь, накапливается в жировой ткани организма, попадает в молоко матери. Теоретически, вследствие длительного воздействия ДДТ или при похудении, его накопление в организме может привести к интоксикации. Объективно последствия накопления токсиканта в человеческом организме не установлены. ДДТ не оказывает мутагенного (влекущее стойкое изменение живой материи), канцерогенного (вызывающее рак), эмбриотоксического (провоцирующего изменения плода), тератогенного (становящегося причиной уродств) воздействия, не ведет к снижению фертильности (способности иметь потомство). Вещество приводит к индукции микросомальных ферментов, но не вызывает каких-либо морфологических изменений печени, а ферментативная активность в целом не превышает нормы. На иммунную систему человека воздействие ДДТ, вероятно, оказывает ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае – угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено.

Воздействие на другие живые организмы

Показатели как хронической, так и острой токсичности для различных видов беспозвоночных неодинаковы. Для водных беспозвоночных ДДТ проявляет высокую токсичность при остром воздействии в концентрации всего 0,3 мкг/л. При этом токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, чем наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять фотосинтез и рост зеленых водорослей.

Земляные черви не чувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, которые превышают, вероятно, имеющиеся в условиях окружающей среды.

На репродуктивную функцию птиц ДДТ оказывает неблагоприятное воздействие, вызывая утончение скорлупы яиц (и, как следствие, ее разрушение и гибель эмбрионов).

Некоторые млекопитающие, в частности, летучие мыши, тоже могут подвергаться неблагоприятному воздействию токсиканта. Отловленные в природе животные, у которых в жировой ткани было найдено остаточное содержание ДДТ, погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира при миграционных перелетах.

Таблица Токсикологические данные составлена в соответствии с ГН 1.2.2701-10.

Симптомы отравления

При отравлении ДДТ проявляются симптомы острой интоксикации: чувство усталости и разбитости, головные боли и головокружения, сердцебиение, боли в конечностях, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в поджелудочной области и чувство сжатия по ходу пищевода (особенно при попадании яда в желудочно-кишечный тракт), боль в правом подреберье, увеличение печени и поражение почек (анурия), парестезии, расстройство чувствительности, гипорефлексия, атаксия, вялые и спастические параличи. При тяжелом отравлении температура повышается до 40°, наблюдается тахикардия, одышка, расстройство зрения, судороги, коматозное состояние. При особо тяжелом отравлении смерть наступает через 1-2 часа.

Установлена возможность острого отравления при поступлении ДДТ через дыхательные пути. Спустя 4-5 часов после начала работы у женщин, разгружавших зерно, содержащее до 40 мг/кг ДДТ, появилась слабость, головокружение, обильное слюнотечение, тошнота, рвота, конъюктивит, насморк, покраснение слизистой оболочки зева, мышечная гиперстезия, повысилась температура до 38, на третьи сутки возник трахеит, диффузный бронхит. Зарегистрировано много случаев отравления вследствие попадания ДДТ на открытые участки кожи.

Для острого отравления характерны изменения крови: лейкоцитоз, эозиноилия, снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина, ускоренная СОЭ.

При попадании в глаза возникает интенсивная боль, выраженный конъюктивит. При контакте с кожными покровами проявляется местнораздражающее действие.