МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

силовых

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Часть 1

Кабельные линии

напряжением до 35 кВ

РД 34.20.508

СОЮЗТЕХЭНЕРГО

Москва 1980

Проект Инструкции составлен цехом электрических сетей ПО «Союзтехэнерго»

Составители: канд. техн. наук М.И. ВОЛКОВ, инженеры В.П. ЖАРОВ, Л.Е. ТРОСТ, М.Н. ШНИТМАН

Инструкция предназначена для персонала электростанций и электрических сетей, занимающегося эксплуатацией кабельных линий.

Инструкция согласована ВНИИ кабельной промышленности 21 марта 1979 г.

С выходом в свет настоящей Инструкции отменяется «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий напряжением до 220 кВ» (М.: Энергия, 1966).

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника

Главтехуправления

К.М. АНТИПОВ

15 октября 1979 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция распространяется на силовые кабельные линии всех типов напряжением до 35 кВ включительно.

При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться

также действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций» и «Инструкцией по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР».

Инструкция составлена в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Нормами испытания электрооборудования» и является обязательной для персонала электрических станций и электрических сетей.

Прокладка кабельных линий и монтаж арматуры должны производиться в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Инструкцией по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ» (СН 85-74)» и «Технической документацией на муфты для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ».

Выбор конструкции кабелей в зависимости от условий прокладки следует производить в соответствии с рекомендациями «Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей».

В настоящей Инструкции приведены рекомендации по техническому обслуживанию (обходы, осмотры, испытания и т.д.) и капитальному ремонту кабельных линий в процессе их эксплуатации.

1.1. Длительно допустимые токовые нагрузки для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ включительно (приложения 1 и 2) установлены в соответствии с

предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям.

Для кабелей, проложенных в грунте, допустимые токовые нагрузки приняты исходя из условия прокладки в траншее на глубине 0,7 — 1,0 м не более одного кабеля при температуре грунта 15 °С и удельном тепловом сопротивлении 120 °С (см/Вт).

Для кабелей, проложенных в воздухе, длительно допустимые токовые нагрузки приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий и в туннелях не менее 35 мм, а в каналах, коробах и шахтах — не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25 °С.

Для кабелей, проложенных в воде, длительно допустимые токовые нагрузки приняты для температуры воды 15 °С.

1.2. Длительно и кратковременно допустимая температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном режимах работы не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Длительно и кратковременно допустимая температура жил кабелей

|

Тип кабеля |

Номинальное напряжение, кВ |

Длительно допустимая температура жил кабелей в нормальном режиме, °С |

Кратковременно допустимая температура жил кабелей, °С |

|

|

в аварийном |

в режиме |

|||

|

С пропитанной бумажной изоляцией |

До 3 |

80 |

100 |

200 |

|

6 |

65 |

85 |

200 |

|

|

10 |

60 |

80 |

200 |

|

|

20 |

55 |

55 |

130 |

|

|

35 |

50 |

50 |

130 |

|

|

С поливинилхлоридной изоляцией |

До 10 |

70 |

90 |

150 |

|

С полиэтиленовой изоляцией1 |

До 35 |

70/90 |

80/130 |

120/250 |

|

С резиновой изоляцией |

До 1 |

65 |

65 |

150 |

|

1 В знаменателе указана температура для кабелей |

1.3. В условиях эксплуатации следует устанавливать сезонные (летнюю — по июлю и зимнюю — по декабрю) длительно допустимые токовые нагрузки для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают:

— температура окружающей среды (земли, воздуха, воды);

— количество рядом проложенных кабелей в земле;

— тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения;

— прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м.

Нагрузки определяются по участку трассы кабельной линии с наихудшими условиями охлаждения, если длина участка более 10 м.

При определении кратковременно допустимых перегрузок следует учитывать заполнение суточного графика нагрузки (коэффициент

предварительной нагрузки).

1.4. Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды, а также на количество рядом проложенных кабелей в земле и в земле в трубах для учета их теплового влияния друг на друга указаны в приложении 3.

Параметры для определения и учета удельных тепловых сопротивлений грунтов приведены в приложении 4.

1.5. При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле

Iд.д = Iд.грКтр,

где Iд.гр — длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;

Ктр —

поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе, приведенный ниже.

|

Номинальное |

До |

20 |

|

Поправочный |

0,88 |

0,82 |

1.6. Кабельные линии на напряжение до 10 кВ, несущие нагрузки меньше номинальных, могут кратковременно перегружаться с повышением температуры жил (во время перегрузки) до длительно допустимой температуры (см. табл. 1.1). Допустимые кратность и продолжительность перегрузок кабельных линий для различных видов прокладки (грунт, воздух, трубы в земле) с учетом коэффициента предварительной нагрузки устанавливаются в соответствии с ПТЭ.

1.7. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ в течение 5 сут с доведением температуры жил до кратковременно допустимой (см. табл. 1.1).

Допустимая кратность к номинальному току и продолжительность

перегрузки кабелей с бумажной изоляцией в зависимости от коэффициента предварительной нагрузки устанавливается ПТЭ.

Допустимая кратность перегрузки к номинальному току кабелей с полиэтиленовой и поливинилхлоридной изоляцией не должна превышать 1,1 и 1,15 соответственно, а продолжительность перегрузки не должна превышать 6 ч в сутки.

1.8. Коэффициент предварительной нагрузки и длительность максимума для определения перегрузок устанавливается обработкой суточного графика нагрузки с приведением его к двухступенчатому виду (приложение 5).

К двухступенчатому виду приводятся суточные графики, имеющие один максимум нагрузки в течение суток длительностью не более 6 ч.

Если в суточном графике длительность максимума составляет более 6 ч или нагрузка имеет максимальное значение 2 раза или более в сутки при суммарной длительности максимумов также более 6 ч, то такие графики приводятся к одноступенчатому виду с расчетной нагрузкой, равной максимальной. Перегрузка линий, имеющих такой график нагрузки, не допускается.

Перегрузка кабельных линий на напряжение 20 — 35 кВ не допускается.

1.9. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ включительно при необходимости должны быть проверены расчетом на термическую устойчивость при токе КЗ (если при проектировании

проверка не производилась) с соблюдением следующего условия: температура нагрева жил при протекании тока КЗ не должна превышать 120 °С для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 150 °С — для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией.

Выбор сечения жил таких кабелей осуществляется также и по экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ.

В тех случаях, когда в эксплуатации нагрузка кабеля по экономической плотности тока превышает допустимую по нагреву, нагрузки на кабель должны устанавливаться по длительно допустимой температуре.

1.10. На ряде электростанций и на многих линиях городских кабельных сетей кабели используются на напряжение, отличающееся от номинального.

Нагрузка таких кабельных линий Iраб должна устанавливаться по формуле

Iраб = Iд.дК,

где Iд.д — длительно допустимая токовая нагрузка кабеля (см. приложение 1) в соответствии с его номинальным напряжением, А;

К — поправочный коэффициент (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Поправочный коэффициент К

|

Напряжение |

Вид прокладки кабеля |

номинальное напряжение кабеля, кВ |

||||

|

1 — 3 |

6 |

10 |

20 |

35 |

||

|

1-3 |

В земле |

1,0 |

1,12 |

1,16 |

— |

— |

|

В воздухе |

1,0 |

1,14 |

1,21 |

— |

— |

|

|

6 |

В земле |

0,9 |

1,0 |

1,05 |

— |

— |

|

В воздухе |

0,88 |

1,0 |

1,06 |

— |

— |

|

|

10 |

В земле |

— |

0,96 |

1,0 |

1,11 |

— |

|

В воздухе |

— |

0,95 |

1,0 |

1,16 |

— |

|

|

20 |

В земле |

— |

— |

0,9 |

1,0 |

1,0 |

|

В воздухе |

— |

— |

0,86 |

1,0 |

1,0 |

|

|

35 |

В земле |

— |

— |

— |

1,0 |

1,0 |

|

В воздухе |

— |

— |

— |

1,0 |

1,0 |

1.11. При определении пропускной способности одножильных кабелей при их групповой прокладке следует учитывать неравномерность распределения токов по отдельным кабелям и токи, протекающие в свинцовых (алюминиевых) оболочках.

1.12. Влияние токов, наведенных на металлических оболочках одножильных кабелей и ограничивающих пропускную способность, должно быть установлено измерением температуры нагрева кабелей.

1.13. При неравномерности распределения токов (более 20 — 30 %) по одножильным кабелям, проложенным в помещениях, когда отдельные кабели лимитируют пропускную способность всей группы кабелей, должны быть приняты меры по выравниванию токов по фазам одним из следующих способов:

— перекладка кабелей (схемы правильной раскладки приведены в приложении 6);

— пересоединение (перезаводка) концов кабелей.

1.14. При изменении в процессе эксплуатации кабельных линий исходных расчетных условий (параметры суточного графика нагрузки, перевод линии на другое рабочее напряжение, устройство вставок большего сечения, увеличение числа параллельно проложенных линий и др.) нагрузки на них должны быть пересмотрены.

1.15. Расчетные длительно допустимые значения токовых нагрузок и кратковременно допустимые значения перегрузок должны быть записаны в паспорте кабельной линии.

1.16. Определения возможности повышения длительно допустимых нагрузок кабельных линий по сравнении с расчетными, рекомендуется производить опытным путем.

Для этого измеряется температура бронелент, а при их отсутствии — металлических или пластмассовых оболочек (шлангов) кабелей. По результатам измерений сначала определяется фактическая температура нагрева жил кабеля при данном токе нагрузки, а затем нагрузка корректируется для действительных эксплуатационных условий (приложение 7).

1.17. Длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, определенная на основании опытов, оформляется протоколом, который утверждается главным инженером или начальником (заместителем

начальника) района сети (электростанции). К протоколу прилагаются результаты измерений и расчетов, на основании которых устанавливается новый режим работы кабельной линии. При этом в паспорте кабельной линии должно быть указано новое значение длительно допустимой токовой нагрузки.

1.18. На ответственных (питающих) кабельных линиях, отходящих от электростанций и подстанций с постоянным дежурным персоналом, должен вестись контроль за токовыми нагрузками с помощью стационарных измерительных приборов. Запись показаний приборов производится дежурным персоналом в суточной ведомости в сроки, установленные местной инструкцией. На шкале щитовых амперметров красной чертой должен быть отмечен длительно допустимый ток кабельной линии.

1.19. На подстанциях без постоянного дежурного персонала контроль за нагрузками кабельных линий должен осуществляться измерениями токов переносными или стационарными измерительными приборами с периодичностью, указанной в ПТЭ.

1.20. В распределительных кабельных сетях измерения нагрузок могут быть выполнены в летний или осенне—зимний период в зависимости от параметров суточных графиков нагрузки.

1.21. Измерение температуры окружающего воздуха в кабельных сооружениях, температуры грунта в местах пересечения кабелей с теплопроводами, а также температуры оболочек кабельных линий производится в сроки, устанавливаемые местными инструкциями.

Расчетную температуру окружающего воздуха в кабельных сооружениях и в производственных помещениях следует устанавливать на основании измерения температуры в зимний и летний сезоны.

Значение сезонной расчетной температуры грунта на глубине прокладки кабелей (0,8 м), по которому устанавливаются длительно допустимые токовые нагрузки кабельных линий, приведено в приложении 8.

1.22. Если в результате измерений и проверок окажется, что температура жил кабелей выше допустимого значения или обнаружатся участки с неудовлетворительными условиями охлаждения, то рекомендуется выполнить следующее:

— улучшить вентиляцию в туннелях и каналах;

— заменить траншейные прокладки с большим количеством кабелей прокладками в туннелях и каналах хотя бы простейших типов (с технико—экономическим обоснованием);

— применить вставки кабелей большего сечения;

— применить дополнительную теплоизоляцию теплопроводов в местах пересечений их с кабелями;

— увеличить расстояния между кабелями в траншеях для уменьшения взаимного теплового влияния;

— засыпать траншеи более теплопроводящим грунтом.

2. НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ТРАСС КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ,

КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

2.1. Надзор за трассами кабельных линий, кабельными сооружениями и кабельными линиями производится в целях проверки их состояния периодическим обходом и осмотром специально выделенными для этого монтерами в сроки, предусмотренные ПТЭ, и инженерно—техническим персоналом в сроки, предусмотренные местными инструкциями.

2.2. Внеочередные обходы и осмотры производятся в период паводков и после ливней, а также при отключении линий релейной защитой.

2.3. При обходах в осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на открытых территориях, необходимо:

— проверять, чтобы на трассе не производились несогласованные с энергопредприятием работы (строительство сооружений, раскопка земли, посадка растений, устройство складов, забивка свай, столбов и т.п.), а также, чтобы не было завалов трасс снегом, мусором, шлаком, отбросами, не было провалов и оползней грунта;

— осматривать места пересечения кабельных трасс с железными дорогами, обращая внимание на наличие предупредительных плакатов и на надежное металлическое соединение рельсов электрифицированных железных дорог в местах стыков;

— осматривать места пересечения кабельных трасс шоссейными дорогами, канавами и кюветами;

— осматривать состояние устройств и кабелей, проложенных по мостам, дамбам, эстакадам и другим подобным сооружениям;

— проверять в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи наличие и состояние защиты кабелей от механических повреждений, исправность концевых муфт;

— проверять в местах перехода кабельных линий с берега в реку или в другой водоем наличие и состояние береговых сигнальных знаков и в случае стоянки кораблей, судов, барж и других плавучих средств в зоне подводного перехода немедленно сообщать об этом своему непосредственному начальнику.

2.4. При обходах и осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на закрытых территориях, кроме выполнения рекомендаций п. 2.3, необходимо:

— привлекать к участию в осмотре трассы представителя предприятия, ответственного за охрану кабелей и других, относящихся к ним сооружений;

— при выявлении дефектов на трассах линий вручать предписание об их устранении;

— в случае выявления не устраненных в установленный при предыдущем осмотре срок недостатков составлять протокол о нарушении.

2.5. Осмотр подводных кабельных переходов производится бригадой водолазов под руководством мастера. Ширина зоны осмотра менее 20 м (по 10 м в каждую сторону от кабеля).

При осмотрах подводных кабельных переходов необходимо:

— проверять соответствие устройства кабельного перехода проекту;

— проверять, не попали ли на кабельную трассу якори, цепа или другие затонувшие предметы;

— проверять сохранность и состояние кабеля в местах выхода из труб на берега рек, каналов и других водоемов;

— обращать внимание, нет ли дефектов на кабелях, переплетений кабелей и сноса их по течению;

— проверять глубину залегания кабелей и отсутствие сноса грунта.

2.6. Осмотр кабельных линий, проложенных в кабельных сооружениях, и кабельных сооружений должен производиться специально выделенным персоналом электростанции или электрической сети.

При осмотре кабельных линий, проложенных в кабельных сооружениях, и кабельных сооружений необходимо:

— проверять состояние антикоррозионных покровов металлических оболочек кабелей;

— измерять температуру оболочек кабелей;

— проверять внешнее состояние соединительных муфт и концевых заделок;

— проверять, нет ли смещений и провесов кабелей, соблюдены ли предусматриваемые ПУЭ расстояния между кабелями;

— проверять наличие и правильность маркировки кабелей;

— проверять исправность освещения;

— измерять температуру воздуха в помещениях;

— проверять исправность устройств сигнализации и пожаротушения;

— проверять состояние строительной части, дверей, люков и их запоров, крепежных конструкций, наличие разделительных несгораемых перегородок и плотности заделки кабелей в местах прохода через стены, перекрытия и перегородки;

— проверять, нет ли посторонних предметов, строительных и монтажных материалов, обтирочных концов, тряпок, мусора и пр. (при наличии удалить);

— проверять, не проникают ли грунтовые и сточные воды, нет ли технологических отходов производства.

2.7. Осмотр кабельных колодцев производится двумя лицами в следующем порядке:

— открывается люк колодца;

— спускается на уровень не ниже 0,25 м до дна колодца резиновый шланг, соединенный с вентилятором или компрессором, и в колодец в течение 15 мин нагнетается свежий воздух;

— проверяется отсутствие в колодце горючих и вредных газов;

— после вентилирования один из монтеров опускается в колодец, а второй — неотлучно дежурит около люка колодца.

2.8. Осмотр концевых участков и концевых муфт кабельных линий, заходящих в распределительные устройства электростанций и подстанций, производится своим персоналом.

2.9. В случаях, когда кабельные сооружения и распределительные устройства или подстанции принадлежат разным организациям, осмотр должен производиться представителями этих организаций.

2.10. Результаты обходов и осмотров оформляются следующим образом:

2.10.1. Результаты обходов и осмотров кабельных линий регистрируются в журнале по обходам и осмотрам. Кроме того, все обнаруженные дефекты на трассах кабельных линий должны быть записаны в журнал дефектов и неполадок или в карты дефектов.

2.10.2. По окончании осмотра трассы закрытой территории вручается предписание работнику предприятия, ответственному за сохранность кабельных линий, в целях своевременного устранения обнаруженных дефектов.

2.10.3. При выявлении дефектов, требующих немедленного устранения, производящий обход и осмотр обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику.

2.10.4. Результаты осмотра трасс кабельных линий инженерно—техническим персоналом регистрируются в журнале дефектов и неполадок.

2.10.5. Осмотр подводных трасс кабельных линий оформляется актом комиссии в составе ответственного представителя эксплуатирующей организации, бригадира водолазов и водолаза, непосредственно осматривавшего трассу.

2.10.6. При обнаружении на трассе кабельных линий производства земляных работ, выполняемых без разрешения кабельной сети, а также при обнаружении над местом прокладки подводных кабелей стоянки кораблей, судов и других нарушений действующих «Правил охраны высоковольтных электрических сетей» и «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 В» производящий обход и осмотр должен принять меры по предотвращению вышеуказанных нарушений и сообщить об этом своему непосредственному начальнику и сделать запись в журнале обходов и осмотров.

2.10.7. Результаты осмотров открыто проложенных кабельных линий и кабельных сооружений регистрируются инженерно—техническим персоналом, производящим осмотр, соответственно в паспортах данного сооружения и в журнале дефектов и неполадок кабельных линий.

2.10.8. Результаты осмотров концевых участков кабелей и концевых муфт в распределительных устройствах электростанций и подстанций регистрируются в том же журнале дефектов и неполадок. Если дефекты обнаружены на концах отходящих линий, то сведения о них передаются эксплуатирующей организации.

2.11. Предприятия, эксплуатирующие кабельные линии, должны проводить разъяснительную работу среди населения, руководителей

предприятий, учреждений и жилищно—эксплуатационных контор по соблюдению «Правил охраны высоковольтных электрических сетей» и «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 В» путем объявлений по радио, телевидению, вывешивания плакатов, публикации в газетах, рассылки «Извещений о правилах производства раскопок и мерах по охране кабельных линий» (приложение 9), требовать

от руководства предприятия, на территории которого проходят кабельные линии, приказом по предприятию выделять лиц, ответственных за сохранность кабельных линий. Копия приказа должна быть направлена в соответствующий район (участок) кабельной сети (электросети).

3. НАДЗОР ЗА РАБОТАМИ, ПРОИЗВОДЯЩИМИСЯ НА ТРАССАХ

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

3.1. Согласно «Правилам охраны высоковольтных электрических сетей» и «Правилам охраны электрических сетей напряжением до 1000 В» все виды работ (например, земляные, взрывные, гидроразработки, возведение строений или сооружений и аналогичные работы вблизи кабельных трасс) допускается производить только после предварительного согласования выполнения этих работ с организацией, эксплуатирующей кабельную сеть, и получения разрешения на производство работ.

3.2. При согласовании всех плановых работ по вскрытию земляных покровов организация, эксплуатирующая кабельную сеть, обязана ознакомиться с проектом производства этих работ и удостовериться, что проектом предусмотрены четкие, конкретные мероприятия по обеспечению сохранности кабельных линий и других сетевых сооружений.

3.3. В проекте производства работ вблизи кабельных трасс должно быть указано на необходимость извещения телефонограммой

организации, эксплуатирующей кабельную сеть, о начале работ заранее (за 1 дн). В телефонограмме должны быть указаны дата начала работ, адрес и наименование организации, производящей работу.

3.4. Организация, эксплуатирующая кабельную сеть, обязана вести учет всех согласованных проектов и регистрацию всех земляных работ.

3.5. При раскопках кабельных трасс или производстве земляных работ вблизи них должен быть обеспечен надзор за сохранностью кабелей на весь период производства работ, а открытые кабели должны быть укреплены для предупреждения провисания и защиты от механических повреждений.

Производителю работ по раскопкам должно быть указано точное место нахождения кабелей, объяснен порядок обращения с ними и взята от него расписка, подтверждающая получение указанных сведений.

3.6. Места производства земляных работ по степени опасности в отношении возможности механических повреждений кабельных линий делятся на две зоны:

1-я — работы на трассах кабельных линий или на расстоянии до 1 м от крайнего кабеля любого напряжения;

2-я — работы на трассах кабельных линий на расстоянии от крайнего кабеля, превышающем 1 м.

Работы на участках, где правильность указанного на планах расположения кабельных линий вызывает сомнение, должны быть отнесены к работам в 1-й зоне.

3.7. Производство раскопок с применением землеройных машин разрешается не ближе 1 м от кабелей; рыхление грунта с применением отбойных молотков разрешается на глубину не более 0,3 м. Применение ударных и вибропогружаемых механизмов разрешается не ближе 5 м от кабелей.

3.8. В назначенное время представитель организации, эксплуатирующей кабельную сеть, которому поручено произвести допуск к работам, должен прибыть на место работ с планом трассы кабельных линий и комплектом предупредительных плакатов.

3.9. При работах в 1-й зоне представитель организации, эксплуатирующей кабельную сеть, которому поручено произвести допуск к работам, обязан на месте работ:

— проверить, имеется ли у производителя работ разрешение местного Совета народных депутатов на производство работ и проект, согласованный с организацией, эксплуатирующей кабельную сеть;

— проверить правильность установки ограждений места работ;

— ознакомиться с содержанием работ, а также определить сроки отдельных этапов работ и намеченный срок окончания;

— проверить по плану расположение кабельных линий, указать производителю работ трассу кабельных линий, наметить границу зоны безопасного производства работ и вывесить предупредительные

плакаты;

— выдать письменное разрешение на производство работ их производителю и ознакомить его с правилами техники безопасности при работах на кабельных трассах, а также с ответственностью, установленной за повреждение кабельных линий.

В выданном разрешении, подписываемом представителем электрической сети и производителем работ, должны быть четко указаны границы производства работ и следующие требования к производителю работ по обеспечению сохранности кабелей:

— вести наблюдение за работами непосредственно на трассе кабельных линий, обеспечивая выполнение всех мер предосторожности при удалении грунта с трассы;

— следить, чтобы открытые кабели и соединительные муфты были надежно обшиты коробами и укреплены. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы кабели не провисали и муфты были уложены и укреплены на прочном помосте в горизонтальном положении. На защитных коробах кабелей должны быть укреплены предупредительные плакаты;

— следить, чтобы было проведено контрольное шурфование с интервалами между шурфами не более 10 м поперек трассы кабельных линий, по которой ведутся земляные работы;

— следить, чтобы без дополнительного разрешения не расширялась намеченная и согласованная зона раскопок.

3.10. При работах в 1-й зоне все кабельные линии напряжением выше 1000 В должны быть, как правило, отключены и приняты следующие меры предосторожности:

— раскопки должны производиться только лопатами; применение ломов, пневматических инструментов и клиньев допускается только для снятия верхнего покрова на глубину не более 0,3 м. Если в место раскопок попадают кабели марки ААШв или кабели с пластмассовой изоляцией, то при выемке грунта в непосредственной близости от кабелей следует принимать меры, исключающие возможность повреждения пластмассового шланга или оболочки, о чем должно быть указано в разрешении на производство работ;

— при отогревании почвы в зимнее время источники тепла должны находиться не ближе чем на 0,3 м от кабелей;

— контрольные шурфы (ямы) разрешается рыть на ширину лопаты, отойдя от предполагаемой трассы кабельных линий на расстояние не менее 0,5 м и осторожно приближаясь к кабелям;

— в местах, где кабели вскрываются, работы должны быть закончены в возможно короткий срок;

— открытые кабели не разрешается перекладывать или передвигать;

— если раскопки производятся на глубине большей, чем глубина прокладки кабелей, и кабели открываются, необходимо поместить их в короба или в разрезные трубы и надежно подвесить к уложенным поперек траншей балкам с креплением через каждый метр; запрещается подвешивать кабель без устройства короба.

3.11. При работах во 2-й зоне представитель организации, эксплуатирующей кабельную сеть, при допуске к работам обязан на месте работ выполнить указания п. 3.9 настоящей Инструкции.

3.12. При аварийных случаях производство раскопок разрешает диспетчер, который дает указание ОВБ выехать на место раскопок и производить наблюдение за ними согласно указаниям пп. 3.8 — 3.10. В нерабочее время допуск производит дежурный мастер.

В случаях, когда организации (например, жилищно—коммунальной конторе, водопроводной сети) необходимо выполнить аварийные работы, связанные с вскрытием земляных покровов, представители электрической сети обязаны требовать, чтобы дежурному диспетчеру было сообщено о месте, времени начала работ и их объеме.

Дежурный диспетчер должен направить на место работы представителя организации, эксплуатирующей кабельную сеть.

3.13. При работах на трассах кабельной линии надзор со стороны организации, эксплуатирующей кабельную сеть, должен производиться таким образом, чтобы была обеспечена сохранность кабельных линий.

3.14. Если при проведении работ их производителю требуется расширение зоны раскопок или возобновление работ после перерыва, то допуск его к этим работам должен осуществляться вновь в соответствии с требованиями пп. 3.8 — 3.11 настоящей Инструкции. Продолжительность перерывов, в течение которых не требуется повторный допуск, определяется местными Инструкциями.

3.15. В случае нарушения при производстве работ требований настоящей Инструкции представитель организации, эксплуатирующей

кабельную сеть, осуществляющий надзор, обязан добиться прекращения работ и устранения допущенного нарушения. В противном случае, а также во всех случаях повреждения кабельных линий представитель, осуществляющий надзор, должен составить акт о нарушении производителем работ требований «Правил охраны высоковольтных электрических сетей» и «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 В» и поставить в известность непосредственного начальника.

3.16. При работах в 1-й зоне (п. 3.6) укладка кабелей после окончания работ должна быть произведена в присутствии представителя организации, эксплуатирующей кабельную сеть, после детального осмотра им всех кабелей.

3.17. Кабели должны быть уложены и защищены от механических

повреждений в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.18. После окончания земляных работ, осмотра и засыпки кабелей грунтом представитель организации, эксплуатирующей кабельную сеть, совместно с производителем работ оформляет акт окончания земляных работ и в соответствии с ним производит запись в паспорте кабельной линии о земляных работах на трассе с указанием даты, адреса и организации, производившей работы.

3.19. После окончания земляных работ на трассе все кабельные линии напряжением выше 1000 В должны быть испытаны повышенным выпрямленным напряжением.

3.20. Результаты испытаний кабельных линий заносятся в паспорт.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

КАБЕЛЕЙ И МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ

4.1. Металлические оболочки кабелей при прохождении кабельных трасс в коррозионно—опасных зонах должны быть обеспечены соответствующей защитой, предохраняющей их от коррозии. Наиболее коррозионно—опасными являются районы с электрифицированным транспортом, работающим на постоянном токе (метрополитен, трамвай, железная дорога), или районы, по которым проходят линии электропередачи постоянного тока системы «провод—земля», а также с почвами, агрессивными к свинцу и алюминию.

Мероприятия по защите кабельных линий от коррозии, предусматриваемые проектом или осуществляемые в процессе эксплуатации, должны учитывать требования действующего ГОСТ «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования» и быть согласованы с местной организацией, которая координирует работу по защите подземных сооружений от коррозии, а где такие организации отсутствуют — с организациями, эксплуатирующими расположенные в непосредственной близости от кабельных трасс подземные металлические сооружения и сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов.

4.2. Мероприятия по защите от коррозии кабелей должны разрабатываться на стадии проектирования.

В процессе эксплуатации в коррозионно—опасных зонах должны производиться измерения блуждающих токов (приложение 10), определяться степень коррозионной активности грунтов, грунтовых и других вод (приложение 11), составляться и периодически корректироваться карта коррозионных зон кабельной сети. Для этого на совмещенных планах расположения кабельных линий и трамвайных сооружений (рельсовых путей, отсосов, питающих центров) по данным наблюдений показываются диаграммы потенциалов и плотностей блуждающих токов, а также указываются места расположения агрессивных грунтов.

4.3. На основании анализа данных о коррозионных зонах, потенциальной диаграммы рельсовой сети, а также данных о имевших место случаях повреждений кабелей электрокоррозией устанавливаются места, где в первую очередь должны производиться измерения блуждающих токов и потенциалов на кабелях. Измерение производится в доступных местах без вскрытия траншей, в контрольно—измерительных пунктах, во временных шурфах в коррозионно—опасных зонах и, кроме того, через 100 — 300 м по исследуемой трассе кабельной линии.

В результате измерений определяются средние значения потенциалов и строятся потенциальные диаграммы кабеля. При этом следует учитывать стационарный потенциал металлической оболочки по отношению к медносульфатному электроду сравнения (для свинца — 0,48 В, для алюминия — 0,7 В).

4.4. По результатам измерений разности потенциалов можно определить в исследуемой зоне наличие того или иного вида коррозии. Если измеряемая разность потенциалов изменяется по значению и знаку или только по значению, то это указывает на наличие в земле блуждающих токов. Если измеряемая разность потенциалов имеет устойчивый характер, то это указывает на наличие в земле токов почвенного происхождения либо токов от линий передачи постоянного тока по системе «провод—земля» (если она имеется в данном районе).

4.5. По данным измерений строятся графики потенциалов отдельно для каждого сооружения и кабельной линии.

При необходимости графики дополняются сведениями о плотностях натекающих и стекающих токов, а также данными о направлениях и значениях сквозных токов, текущих по оболочкам кабелей (или по другим подземным сооружениям).

4.6. Защита кабельных линий от коррозии на стадии проектирования, сооружения и эксплуатации осуществляется:

— рациональным выбором трассы прокладки и марки кабеля (с учетом коррозионной активности окружающей среды, наличия блуждающих токов и типа защитных покровов кабеля);

— соблюдением всех норм и правил прокладки и монтажа кабельных линий, обеспечивающих целостность защитных покровов самих кабелей и участков, примыкающих к соединительным муфтам. Для кабелей с алюминиевыми оболочками контроль за состоянием изоляции защитных покровов должен осуществляться на всех этапах прокладки и монтажа кабельной линии, а также периодически в процессе эксплуатации изменением сопротивления изоляции защитного покрова;

— активной электрозащитой участков кабельной линии, проложенных в коррозионно—опасных зонах (в коррозионно—активных грунтах и водах и в зонах с наличием блуждающих токов).

Активной защите от коррозии подлежат силовые кабели на напряжение 6 кВ и выше, проходящие в коррозионно—опасных зонах.

Вопрос о необходимости активной защиты кабельных линий на напряжение ниже 6 кВ решается в каждом случае отдельно.

4.7. Кабельные линии подлежат защите от коррозии, вызываемой блуждающими токами, в анодных и знакопеременных зонах:

— при прокладке в грунтах с удельным сопротивлением выше 20 Ом·м и значении среднесуточной плотности тока, стекающего в землю, выше 0,15 мА/дм2;

— при прокладках в грунтах с удельным сопротивлением менее 20 Ом·м независимо от плотности тока, стекающего в землю.

При отсутствии достаточных данных о степени коррозионной активности грунтов защита на кабельной линии устанавливается, если значение потенциала в анодной зоне превышает +0,2 В.

В процессе эксплуатации коррозионная ситуация по трассе кабельной линии может меняться. При обнаружении коррозии оболочек кабельных линий должны быть разработаны мероприятия по предотвращению дальнейшего повреждения кабелей и замене поврежденных участков.

4.8. Необходимо систематически следить за выполнением мероприятий, проводимых управлениями электрифицированного транспорта по уменьшению значений блуждающих токов в земле (систематическое получение и изучение потенциальных диаграмм рельсовой сети, результатов проверки состояния рельсовых стыков и др.) в соответствии с требованиями действующих «Правил защиты подземных сооружений от коррозии» Госстроя СССР и действующего ГОСТ «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования».

4.9. При обнаружении во время обходов и осмотров неисправностей в устройствах трамвайных путей и электрифицированных железных дорог необходимо добиваться (через местные Советы народных депутатов) проведения управлениями трамваев и дорог мероприятий по сварке рельсовых стыков, устройству надежных отсосов и других мер, обеспечивающих более низкий уровень блуждающих токов.

4.10. Поскольку разрушение оболочки кабелей блуждающими токами происходит там, где они находятся под положительным потенциалом (в анодных зонах), защита кабелей от коррозии заключается в том, чтобы погасить или свести до минимума положительные потенциалы на оболочках кабелей. Это достигается одним из следующих способов: установкой электродренажей различных типов, применением катодной защиты (подача на оболочки отрицательного потенциала от специальных источников), установкой протекторов, заземлителей и перепаек кабелей.

4.11. Выбор способов и средств защиты кабельных линий от коррозии определяется типом (маркой) проложенных кабелей, а также степенью опасности их коррозионного разрушения (приложение 12).

4.12. Применение различного вида электрических способов защиты кабелей от коррозии должно удовлетворять требованиям действующих «Правил защиты подземных сооружений от коррозии».

Сведения о защитных устройствах, выпускаемых промышленностью, приведены в приложении 13.

Сведения об особенностях защиты от коррозии кабелей в алюминиевых оболочках приведены в приложении 14.

4.13. Все случаи коррозионных повреждений должны регистрироваться. Основным документом о коррозионном повреждении является акт или протокол обследования кабельной линии. Случаи коррозионных повреждений должны заноситься в паспорт кабельной линии.

5. ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОВЫШЕННЫМ ВЫПРЯМЛЕННЫМ

НАПРЯЖЕНИЕМ

5.1. Кабельные линии 3 — 3,5 кВ в процессе эксплуатации должны периодически подвергаться испытаниям повышенным выпрямленным напряжением от стационарных испытательных выпрямительных установок или передвижных лабораторий (приложение 15). Методика испытаний приведена в приложении 16.

5.2. При испытаниях вместе с кабелем испытываются концевые муфты и опорные изоляторы. Кабельные выводы и вставки на воздушных линиях испытываются без отсоединения от воздушной линии. При этом вентильные разрядники на опоре линии электропередачи должны быть отсоединены.

5.3. В городских кабельных сетях испытанию при одновременном

отключении могут подвергаться несколько кабельных линий, отходящих от подстанции, или цепочка последовательно соединенных кабельных линий с распределительными устройствами. При этом трансформаторы напряжения должны быть отсоединены.

5.4. На электростанциях и подстанциях испытание групповых кабелей одного подсоединения (генератора, трансформатора и др.) производится, как правило, вместе с шинной сборкой.

5.5. Значения повышенного выпрямленного напряжения при производстве испытаний и сроки их проведения должны устанавливаться в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования».

Исходные значения испытательных напряжений кабелей с бумажной изоляцией 3 и 6 кВ и дальнейшие переходы на более высокие ступени испытательного напряжения согласуются с объемом ремонтных работ и другими местными условиями и устанавливаются главным инженером энергосистемы (электрической сети).

5.6. До начала испытаний производится осмотр всех элементов кабельной линии, кабельных каналов и туннелей, в которых проложена линия. Если плановый обход и осмотр линии производились менее чем за 3 мес до ее испытания, то дополнительный осмотр линии перед испытаниями не требуется.

При обнаружении дефектов концевых муфт и заделок испытания должны производиться после их ремонта.

5.7. Автоматизированные кабельные линии могут испытываться реже, чем неавтоматизированные. Периодичность их испытаний устанавливается руководством энергосистемы (электрической сети) с учетом местных условий, однако испытания при этом должны производиться не реже 1 раза в 3 года.

5.8. После выполнения работ по капитальному ремонту кабельных линий должны производиться внеочередные испытания в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования». Через месяц после ремонта линии рекомендуется провести повторное ее испытание.

Испытание кабельных линий после раскопок производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в п. 3.19 настоящей

Инструкции.

5.9. Линии с пониженным уровнем изоляции должны испытываться в летнее и осеннее время года. Испытания подводных кабелей следует производить с таким расчетом, чтобы ремонт их в случае пробоя мог быть закончен до начала ледостава или ледохода.

5.10. Место пробоя кабельной линии должно быть обследовано и должна быть выяснена причина повреждения. При обследовании, которое производится в стационарной лаборатории, производятся разборка, осмотр и обмер поврежденного образца кабеля (или кабельной муфты, заделки).

Вскрытие кабелей должно выполняться в соответствии с действующей «Инструкцией по вскрытиям, разборке, осмотрам и обмерам образцов кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение 1 — 35 кВ». Кроме того, при осмотрах пластмассовых оболочек и шлангов следует обращать внимание на задиры, порезы, надрезы, трещины, сквозные отверстия, оплавления и другие повреждения.

При осмотре пластмассовой изоляции обращается внимание на наличие пор и раковин в толще изоляции, оплавление изоляции, степень старения изоляции, а также измеряется толщина изоляции.

При вскрытиях и разборке кабельных муфт и заделок определяются основные конструктивные размеры и соответствие их требованиям действующей «Технической документации на муфты для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ».

Результаты вскрытий и разборок и заключение о причине повреждения оформляются протоколом.

5.11. При наличии в кабеле заводского дефекта должна быть предъявлена рекламация изготовителю.

5.12. Если для ремонта линии после пробоя не требуется производить вырезки поврежденного участка, то анализ причины повреждения должен производиться на месте ремонта.

5.13. Образцы кабелей с разными видами повреждений, в том числе с заводскими дефектами, рекомендуется сохранять в лаборатории для использования в качестве наглядных пособий при обучении персонала, а также для представления их экспертам (при предъявлении рекламаций, арбитражных разбирательствах и т.д.).

5.14. Результаты испытаний кабельных линий, причины их повреждения и выполненные мероприятия по ремонтам должны заноситься в паспорт кабельной линии.

5.15. Степень осушения изоляции на вертикальных участках кабелей 20 — 35 кВ устанавливается периодическим измерением tg δ изоляции этих участков или систематическим наблюдением за их нагревом (приложение 17).

5.16. Испытания изоляции кабельных линий на напряжение 6 кВ под нагрузкой проводятся в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования». Рекомендации по методике испытаний кабелей приведены в приложении 18.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

6.1. Работы по определению мест повреждения (ОМП) подразделяются на следующие три этапа:

— диагностика повреждения — определение характера повреждения, выполнение предварительных измерений расстояний до места повреждения. На этой стадии ОМП устанавливается необходимость

предварительного прожигания;

— определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов;

— уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов.

6.2. Метод ОМП кабельной линии выбирается в зависимости от характера повреждения. Повреждения кабелей могут быть подразделены на следующие виды:

— повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю;

— повреждение изоляции, вызывающее замыкания двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между собой;

— обрыв одной, двух и трех фаз (с заземлением или без заземления фаз);

— заплывающий пробой изоляции;

— сложные повреждения, представляющие комбинации из вышеупомянутых видов повреждений.

6.3. Измерения производятся на кабельной линии, которая отсоединена от источника питания и от нее отсоединены все электроприемники.

6.4. Трассы кабельных линий, отключившихся аварийно, должны быть осмотрены.

6.5. При необходимости производятся уточнение трассы кабельной линии (приложении 19), а также ее осмотр, в первую очередь в кабельных сооружениях, в целях обнаружения явного повреждения. Осмотру подлежат также концевые заделки и муфты.

6.6. Для установления характера повреждения кабельной линии следует:

— измерять сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле;

— измерить сопротивление изоляции между парой токоведущих жил;

— определить целостность (отсутствие обрыва) токоведущих жил;

— при необходимости прибором Р5-5 (или ему подобным) уточнить характер повреждения и проверить длину поврежденных жил кабеля.

6.7. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500 В.

6.8. Если мегаомметром не удается определить характер повреждения, то необходимо снизить сопротивление изоляции в месте повреждения, что может быть достигнуто дополнительным поочередным испытанием высоким напряжением (от испытательной установки) изоляции токоведущих жил между собой и по отношению к оболочке.

6.9. Результаты измерений в целях установления характера повреждения должны быть занесены в протокол измерений и на рабочую схему ОМП и используются для выбора методов и технологии ОМП.

6.10. После определения характера повреждения кабельной линии выбирается метод, наиболее подходящий для определения места

повреждения в данном конкретном случае. Рекомендуется в первую

очередь определить зону, в границах которой расположено повреждение. Определение зоны повреждения производится одним из следующих относительных методов:

— импульсным (локационным);

— колебательного разряда (волновым);

— петлевым.

После определения зоны повреждения производится определение

места повреждения непосредственно на трассе кабельной линии одним из следующих абсолютных методов:

— индукционным;

— акустическим;

— методом накладной рамки.

Для точного определения места повреждения, как правило, пользуются сочетанием относительного и абсолютного методов.

6.11. Характеристики различных методов определения мест повреждения, а также области и условия их применения приведены в приложениях 20 и 21.

6.12. Применение импульсного и индукционного методов отыскания повреждений требует значительного понижения переходного сопротивления в месте повреждения (от 10 до 100 Ом). Это достигается прожиганием изоляции в поврежденном месте от специальных установок (приложение 22).

7. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

7.1. Ремонт кабельных линий производится по плану-графику, утвержденному руководством предприятия.

7.2. План-график ремонтов составляется на основе записей в

журналах обходов и осмотров, результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб.

Объем ремонтов уточняется на основании дополнительной проверки на месте инженерно—техническим персоналом всех выявленных

неисправностей кабелей и трасс кабельных линий, что позволяет

своевременно подготовить необходимые материалы и механизмы для

выполнения ремонта.

В план-график включаются ремонтные работы, не требующие срочного их выполнения; очередность производства таких работ устанавливается руководством района (участка, службы) электрической сети и цеха электростанции. Очередность выполнения срочных ремонтов определяется руководством предприятия.

7.3. Ремонт находящихся в эксплуатации кабельных линий производится эксплуатационным персоналом или персоналом специализированных организаций.

7.4. Вскрытие кабеля для ремонта производится после сверки на месте соответствия расположения кабеля с расположением его на плане трассы, а также после проверки отсутствия напряжения на этом кабеле и прокаливания его в соответствии с требованиями действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций».

7.5. Изоляция кабеля, используемого для вставки при ремонте, предварительно проверяется на отсутствие влаги, устанавливается

сечение и номинальное напряжение кабеля.

7.6. При ремонте кабельной линии в зимних условиях кабельная вставка должна быть уложена в траншею в подогретом состоянии в соответствии с рекомендациями, приведенными в «Инструкции по прокладке кабелей на напряжение до 110 кВ».

7.7. Перед монтажем соединительных муфт при ремонте кабельной линии фазировку рекомендуется производить непосредственно на месте монтажа. Допускается производить фазировку на концевых заделках после монтажа соединительных муфт.

Фазировка может производиться с применением мегаомметра с фазировочным приспособлением или с использованием телефонных трубок.

7.8. При выполнении ремонта открыто проложенных кабелей при необходимости производится также ремонт кабельных сооружений (туннелей, колодцев, каналов, шахт и пр.).

Одновременно с ремонтом кабелей производятся проверка и восстановление бирок, предупредительных и опознавательных надписей и пр.

7.9. По окончании ремонтных работ на кабельной линии должен быть составлен исполнительный эскиз. По этому эскизу должны быть произведены все исправления в технической документации (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.). На вновь смонтированные муфты должны быть установлены маркировочные бирки.

7.10. После капитального ремонта кабельной линии должны быть произведены испытания и измерения в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования».

При этом измерение сопротивления заземления корпусов концевых заделок выполняется в тех случаях, когда производится ремонт старых или монтаж новых концевых заделок.

7.11. После ремонтов на кабельных линиях, не связанных с отсоединением концов кабеля (покраска воронок, восстановление лакового покрытия на фазах, исправление заземлений, обновление или смена маркировочных бирок), фазировка линии и испытание ее повышенным выпрямленным напряжением не производятся.

7.12. При выполнении ремонтных работ на кабельных линиях, проложенных в земле и особенно в кабельных сооружениях, должны соблюдаться следующие меры пожарной безопасности:

— при пользовании открытым огнем (газовая горелка, паяльная лампа и т.п.) на месте работ должны быть огнетушители (не менее двух), ведра с сухим мелким песком, кошма или брезент, листы асбеста для ограждения работающих кабелей и плотно закрывающийся

металлический ящик с крышкой для сбора отходов разделки кабеля и других горючих материалов;

— бензин на месте работы должен храниться в металлической посуде с пробкой на резьбе;

— заправка и доливка паяльных ламп, а также разогрев кабельной массы должны производиться вне помещений;

— разжигаемая лампа должна быть обращена носком на огнеупорную стену или лист асбеста.

7.13. Указания по ремонту кабелей и кабельной арматуры приведены в приложении 23.

8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Эксплуатирующая организация должна производить технический надзор в процессе прокладки и монтажа кабельных линий, вновь сооружаемых другими организациями и передаваемых затем на баланс в энергосистему.

Присутствие при выполнении работ представителя эксплуатирующей организации не снимает с монтажной организации и производителя работ ответственности за выполняемые ими работы. Прокладку и монтаж кабельных линий всех напряжений разрешается производить только лицам, прошедшим специальное обучение, сдавшим экзамены и получившим свидетельство на выполнение указанных работ.

8.2. Выполняющий технический надзор обязан ознакомиться с проектом прокладки и монтажа кабельной линии, перед ее прокладкой проверить по документам и осмотром состояние и качество кабелей на барабанах, а также кабельных муфт и монтажных материалов, проверить качество работ в процессе прокладки и монтажа кабельной линии и правильность выполнения маркировки.

8.3. Выполняющий технический надзор обязан ставить в известность производителя работ о всех замеченных дефектах и нарушениях и требовать их устранения.

При наличии разногласий с производителем работ выполняющий

технический надзор должен ставить в известность об этом свою администрацию.

8.4. Вновь смонтированная кабельная линия должна быть принята в эксплуатацию комиссией в составе представителей монтажной и эксплуатирующей организаций. Председателем комиссии назначается

руководитель эксплуатирующей организации.

8.5. Комиссия по приемке кабельной линии в эксплуатацию обязана проверить техническую документацию, произвести обход трассы кабельной линии, проверку выполненных работ (скрытые работы при необходимости проверяются выборочно), а также ознакомиться с результатами испытания кабельной линии.

8.6. При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной кабельной линии должны быть произведены испытания и измерения в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования».

8.7. При сдаче кабельной линии в эксплуатацию должна быть предъявлена документация, предусмотренная ПТЭ и СНиП (приложение 24).

8.8. Приемка в эксплуатацию кабельной линии оформляется актом, в котором отмечается:

— наименование организации, производившей сооружение и монтаж кабельной линии;

— фамилия производителя работ;

— фамилия представителя эксплуатации, наблюдавшего за работами;

— наименование и назначение линии и место прокладки;

— краткая характеристика линии (марка кабеля, сечение, напряжение, длина, тип муфты и заделок, их количество и пр.);

— соответствие выполненных работ действующим правилам и нормам;

— заключение о пригодности линии для эксплуатации.

8.9. К акту прилагаются все документы, перечисленные в приложении 24, и их опись, а также копия приказа о назначении ответственных лиц за сохранность кабельной трассы, проходящей по территории предприятия.

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. После приемки кабельной линии эксплуатирующая организация должна оформить всю техническую документацию по данной кабельной линии.

На каждую кабельную линию должен быть заведен паспорт, содержащий все необходимые технические данные по линии и систематически пополняемый сведениями по испытаниям, ремонту и эксплуатации линии (форма паспорта приведена в приложении 25). В соответствии с местными инструкциями (в зависимости от структуры предприятия) некоторые данные по эксплуатации кабельных линий (например, по нагрузкам и испытаниям) могут заноситься в другие документы.

9.2. На каждую кабельную линию должна быть заведена архивная папка, в которой хранятся паспорт кабельной линии и вся техническая документация, перечисленная в приложении 24, а также протоколы вскрытия и испытания кабеля в процессе эксплуатации, акты повреждений линий и др.

9.3. В процессе эксплуатации ведутся и заполняются журналы по обходам и осмотрам кабельных линий, журналы для записи дефектов и др. Перечень и содержание журналов по эксплуатации кабельных линий устанавливаются местными инструкциями.

9.4. Сроки хранения журналов и другой эксплуатационной документации определяются местными инструкциями.

10. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

10.1. Требования техники безопасности должны соответствовать

действующим «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций».

10.2. При эксплуатации кабельных линий особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности производства ремонтных работ на кабелях, проложенных в зданиях и на территории электрических станций и подстанций (гл. Ш-6 ПТБ) и вопросам безопасности при проведении испытаний оборудования и измерений (гл. Ш-9 ПТБ).

11. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

11.1. При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться действующими «Правилами пожарной безопасности промпредприятий» и «Инструкцией по содержанию и применению средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР».

Приложение 1

ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ

ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С БУМАЖНОЙ

ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ

Таблица П1.1

Кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемые в земле

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А |

|||||

|

для одножильных кабелей до 1 кВ |

для двухжильных кабелей до 1 кВ |

для трехжильных кабелей |

для четырехжильных кабелей до 1 кВ |

|||

|

до 3 кВ |

6 кВ |

10 кВ |

||||

|

10 |

140/110 |

105/80 |

95/75 |

80/60 |

— |

85/65 |

|

16 |

175/135 |

140/110 |

120/90 |

105/80 |

95/75 |

115/90 |

|

25 |

235/180 |

185/140 |

160/125 |

135/105 |

120/90 |

150/115 |

|

35 |

285/220 |

225/175 |

190/145 |

160/125 |

150/115 |

175/135 |

|

50 |

360/275 |

270/210 |

235/180 |

200/155 |

180/140 |

215/165 |

|

70 |

440/340 |

325/250 |

285/220 |

245/190 |

215/165 |

265/200 |

|

95 |

520/400 |

380/290 |

340/260 |

295/225 |

265/205 |

310/240 |

|

120 |

595/460 |

435/335 |

390/300 |

340/260 |

310/240 |

350/270 |

|

150 |

675/520 |

500/385 |

435/335 |

390/300 |

355/275 |

395/305 |

|

185 |

755/580 |

— |

490/380 |

440/340 |

400/310 |

450/345 |

|

240 |

880/675 |

— |

570/440 |

510/390 |

460/355 |

— |

|

300 |

1000/770 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

400 |

1220/940 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

500 |

1400/1080 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

625 |

1520/1170 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

800 |

1700/1310 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Примечание. Нагрузки |

Таблица П1.2

Кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемые в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А |

|||||

|

для одножильных кабелей до 1 кВ |

для двухжильных кабелей до 1 кВ |

для трехжильных кабелей |

для четырехжильных кабелей до 1 кВ |

|||

|

до 3 кВ |

6 кВ |

10 кВ |

||||

|

10 |

95/75 |

75/55 |

60/46 |

55/43 |

— |

60/45 |

|

16 |

120/90 |

95/75 |

80/60 |

65/50 |

60/46 |

80/60 |

|

25 |

160/125 |

130/100 |

105/80 |

90/70 |

85/65 |

100/75 |

|

35 |

200/155 |

150/115 |

125/95 |

110/85 |

105/80 |

120/95 |

|

50 |

245/190 |

185/140 |

155/120 |

145/110 |

135/105 |

145/110 |

|

70 |

305/235 |

225/175 |

200/155 |

175/135 |

165/130 |

185/140 |

|

95 |

360/275 |

275/210 |

245/190 |

215/165 |

200/155 |

215/165 |

|

120 |

415/320 |

320/245 |

285/220 |

250/190 |

240/185 |

260/200 |

|

150 |

470/360 |

375/290 |

330/255 |

290/225 |

270/210 |

300/230 |

|

185 |

525/405 |

— |

375/290 |

325/250 |

305/235 |

340/260 |

|

240 |

610/470 |

— |

430/330 |

375/290 |

350/270 |

— |

|

300 |

720/555 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

400 |

880/675 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

500 |

1020/785 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

625 |

1180/910 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

800 |

1400/1080 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Примечание. Нагрузки |

Таблица П1.3

Кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемые в воде

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А |

|||

|

для трехжильных кабелей |

для четырехжильных кабелей до 1 кВ |

|||

|

до 3 кВ |

6 кВ |

10 кВ |

||

|

16 |

155/120 |

135/105 |

120/90 |

— |

|

25 |

210/160 |

170/130 |

150/115 |

195/150 |

|

35 |

250/190 |

205/160 |

180/140 |

230/175 |

|

50 |

305/235 |

255/195 |

220/170 |

285/220 |

|

70 |

375/290 |

310/240 |

275/210 |

350/270 |

|

95 |

440/340 |

375/290 |

340/260 |

410/315 |

|

120 |

505/390 |

430/330 |

395/305 |

470/360 |

|

150 |

565/435 |

500/385 |

450/345 |

— |

|

185 |

615/475 |

545/420 |

510/390 |

— |

|

240 |

715/550 |

625/480 |

585/450 |

— |

|

Примечание. Нагрузки |

Таблица П1.4

Кабели трехжильные с отдельно освинцованными медными и алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией, прокладываемые в земле, в воздухе и в воде

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки. А, для кабелей на напряжение, кВ, при прокладке |

|||||

|

6 |

10 |

|||||

|

в земле |

в воздухе |

в воде |

в земле |

в воздухе |

в воде |

|

|

16 |

90/70 |

80/60 |

115/90 |

— |

— |

— |

|

25 |

125/95 |

105/80 |

155/120 |

110/85 |

100/75 |

140/110 |

|

35 |

155/120 |

125/95 |

195/150 |

130/100 |

120/90 |

170/130 |

|

50 |

185/140 |

150/115 |

230/175 |

160/125 |

145/110 |

210/160 |

|

70 |

225/175 |

190/145 |

280/215 |

200/155 |

180/140 |

255/195 |

|

95 |

270/210 |

230/175 |

340/260 |

250/190 |

220/170 |

305/230 |

|

120 |

310/240 |

265/205 |

385/295 |

290/225 |

255/195 |

360/275 |

|

150 |

355/275 |

310/240 |

450/345 |

335/260 |

295/225 |

405/310 |

|

Примечание. Нагрузки |

Таблица П1.5

Кабели с медными и алюминиевыми жилами с обеднено-пропитанной изоляцией в общей свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле и в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А, для кабелей на напряжение 6 кВ при прокладке |

|

|

в земле |

в воздухе |

|

|

16 |

90/70 |

65/50 |

|

25 |

120/90 |

90/70 |

|

35 |

145/110 |

110/85 |

|

50 |

180/140 |

140/110 |

|

70 |

220/170 |

170/130 |

|

95 |

265/205 |

210/160 |

|

120 |

310/240 |

245/190 |

|

150 |

355/275 |

290/225 |

|

Примечание. Нагрузки для кабелей с алюминиевыми |

Таблица П1.6

Кабели трехжильные с отдельно освинцованными медными и алюминиевыми жилами

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А, для кабелей на напряжение, кВ, при прокладке |

|||||

|

20 |

35 |

|||||

|

в земле |

в воздухе |

в воде |

в земле |

в воздухе |

в воде |

|

|

25 |

110/85 |

85/65 |

120/90 |

— |

— |

— |

|

35 |

135/105 |

100/75 |

145/110 |

— |

— |

— |

|

50 |

165/125 |

120/90 |

180/140 |

— |

— |

— |

|

70 |

200/155 |

150/115 |

225/175 |

195/150 |

145/110 |

210/160 |

|

95 |

240/185 |

180/140 |

275/210 |

235/180 |

180/140 |

255/195 |

|

120 |

275/210 |

205/160 |

315/245 |

270/210 |

205/160 |

290/225 |

|

150 |

315/240 |

230/175 |

350/270 |

310/240 |

230/175 |

— |

|

185 |

355/275 |

265/205 |

390/300 |

— |

265/- |

— |

|

Примечание. Нагрузки |

Приложение 2

ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ НА

НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ И

АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ

Таблица П2.1

Кабели на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемые в земле

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А, для кабелей |

||

|

двухжильных |

трехжильных |

четырехжильных |

|

|

6 |

70/55 |

60/46 |

55/42 |

|

10 |

105/80 |

90/70 |

83/64 |

|

16 |

135/105 |

115/90 |

106/83 |

|

25 |

175/135 |

150/115 |

138/106 |

|

35 |

210/160 |

180/140 |

166/130 |

|

50 |

265/205 |

225/175 |

206/160 |

|

70 |

320/245 |

275/210 |

254/195 |

|

95 |

385/295 |

330/255 |

304/235 |

|

120 |

445/340 |

385/295 |

355/270 |

|

150 |

505/390 |

435/335 |

400/310 |

|

185 |

570/440 |

500/385 |

460/355 |

|

Примечание. Нагрузки для кабелей с алюминиевыми |

Таблица П2.2

Кабели на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемые в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А, для кабелей |

|||

|

одножильных |

двухжильных |

трехжильных |

четырехжильных |

|

|

6 |

50/38 |

50/38 |

42/32 |

39/30 |

|

10 |

80/60 |

70/55 |

55/42 |

48/39 |

|

16 |

100/75 |

90/70 |

75/60 |

69/55 |

|

25 |

140/105 |

115/90 |

95/75 |

87/69 |

|

35 |

170/130 |

140/105 |

120/90 |

110/83 |

|

50 |

215/165 |

175/135 |

145/110 |

136/100 |

|

70 |

270/210 |

215/165 |

180/140 |

167/130 |

|

95 |

325/250 |

260/200 |

220/170 |

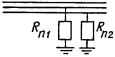

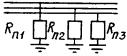

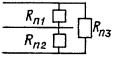

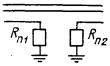

202/156 |

|

120 |

385/295 |

300/230 |

260/200 |

240/185 |

|

150 |

440/340 |

350/270 |

305/235 |

280/215 |

|

185 |

510/390 |

405/310 |

350/270 |

324/250 |

|

240 |

605/465 |

— |

— |

— |

|

Примечание. Нагрузки для кабелей с алюминиевыми |

Таблица П2.3

Кабели на напряжение 6 кВ с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемые в земле и в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А |

|||

|

при прокладке в земле |

при прокладке в воздухе |

|||

|

для кабелей с |

для кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена |

для кабелей с |

для кабелей с изоляцией из вулканизированного полиэтилена |

|

|

10 |

84/63 |

100/75 |

57/44 |

66/50 |

|

16 |

110/84 |

131/100 |

68/52 |

78/60 |

|

25 |

141/110 |

168/131 |

94/73 |

108/84 |

|

35 |

168/131 |

200/156 |

115/89 |

132/102 |

|

50 |

210/162 |

250/193 |

152/115 |

174/132 |

|

70 |

257/199 |

306/237 |

183/141 |

210/162 |

|

95 |

309/236 |

368/281 |

225/173 |

258/198 |

|

120 |

357/273 |

425/325 |

262/199 |

300/228 |

|

150 |

409/315 |

487/375 |

304/236 |

348/270 |

|

185 |

462/357 |

550/425 |

341/262 |

390/300 |

|

240 |

535/409 |

637/487 |

393/304 |

450/348 |

|

Примечание. Нагрузки |

Таблица П2.4

Кабели на напряжение 10 кВ с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемые в земле и в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А |

|||

|

при прокладке в земле |

при прокладке в воздухе |

|||

|

для одножильных кабелей |

для трехжильных кабелей |

для одножильных кабелей |

для трехжильных кабелей |

|

|

16 |

110/90 |

104/32 |

100/80 |

70/50 |

|

25 |

150/115 |

132/99 |

140/105 |

95/70 |

|

35 |

175/130 |

165/126 |

160/120 |

115/90 |

|

50 |

230/175 |

198/154 |

210/160 |

150/115 |

|

70 |

275/215 |

236/181 |

250/195 |

180/145 |

|

95 |

320/250 |

291/225 |

290/225 |

220/170 |

|

120 |

345/265 |

341/264 |

315/240 |

265/200 |

|

150 |

380/290 |

390/302 |

345/265 |

300/230 |

|

185 |

400/320 |

440/341 |

370/290 |

340/260 |

|

240 |

460/350 |

506/390 |

420/320 |

390/300 |

|

Примечание. Нагрузки для кабелей с алюминиевыми |

Таблица П2.5

Одножильные кабели на напряжение 35 кВ с медными и алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией, прокладываемые в земле и в воздухе

|

Сечение жилы, мм2 |

Токовые нагрузки, А, для кабелей |

|

|

прокладываемых в земле |

прокладываемых в воздухе |

|

|

70 |

245/185 |

220/170 |

|

95 |

280/220 |

260/200 |

|

120 |

320/250 |

290/225 |

|

150 |

355/275 |

320/250 |

|

185 |

380/300 |

345/270 |

|

240 |

420/325 |

380/295 |

|

Примечание. Нагрузки |

Приложение 3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НАГРУЗКАМ КАБЕЛЕЙ НА

ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НА КОЛИЧЕСТВО РЯДОМ ПРОЛОЖЕННЫХ В ЗЕМЛЕ КАБЕЛЕЙ

Таблица П3.1

Поправочные коэффициенты на температуру земли

|

Нормированная |

Поправочные коэффициенты при фактической температуре среды, °С |

||||||||||

|

-5 |

0 |

+5 |

+10 |

+15 |

+20 |

+25 |

+30 |

+35 |

+40 |

+45 |

|

|

80 |

1,14 |

1,1 |

1,08 |

1,04 |

1,0 |

0,96 |

0,92 |

0,88 |

0,83 |

0,78 |

0,73 |

|

70 |

1,17 |

1,13 |

1,09 |

1,05 |

1,0 |

0,95 |

0,90 |

0,86 |

0,80 |

0,73 |

0,65 |

|

65 |

1,18 |

1,14 |

1,10 |

1,05 |

1,0 |

0,95 |

0,89 |

0,84 |

0,77 |

0,71 |

0,63 |

|

60 |

1,20 |

1,15 |

1,12 |

1,06 |

1,0 |

0,94 |

0,88 |

0,82 |

0,75 |

0,67 |

0,57 |

|

55 |

1,22 |

1,17 |

1,12 |

1,07 |

1,0 |

0,93 |

0,86 |

0,79 |

0,71 |

0,61 |

0,50 |

|

50 |

1,25 |

1,20 |

1,14 |

1,07 |

1,0 |

0,93 |

0,84 |

0,76 |

0,66 |

0,54 |

0,37 |

Таблица П3.2

Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле в трубах и без труб

|

Расстояние в свету, мм |

Поправочные коэффициенты при количестве кабелей |

|||||

|

100 |

1,00 |

0,90 |

0,85 |

0,80 |

0,78 |

0,75 |

|

200 |

1,00 |

0,92 |

0,87 |

0,84 |

0,82 |

0,81 |

|

300 |

1,00 |

0,93 |

0,90 |

0,87 |

0,86 |

0,85 |

Таблица П3.3

Поправочные коэффициенты на температуру воздуха

|

Нормированная |

Поправочные коэффициенты при фактической температуре среды, °С |

||||||||||

|

-5 |

0 |

+5 |

+10 |

+15 |

+20 |

+25 |

+30 |

+35 |

+40 |

+45 |

|

|

80 |

1,24 |

1,20 |

1,17 |

1,13 |

1,09 |

1,04 |

1,00 |

0,95 |

0,90 |

0,85 |

0,80 |

|

70 |

1,29 |

1,24 |

1,20 |

1,15 |

1,11 |

1,05 |

1,00 |

0,94 |

0,88 |

0,81 |

0,74 |

|

65 |

1,32 |

1,27 |

1,22 |

1,17 |

1,12 |

1,06 |

1,00 |

0,94 |

0,87 |

0,79 |

0,71 |

|

60 |

1,36 |

1,31 |

1,25 |

1,20 |

1,13 |

1,07 |

1,00 |

0,93 |

0,85 |

0,76 |

0,66 |

|

55 |

1,41 |

1,35 |

1,29 |

1,23 |

1,15 |

1,08 |

1,00 |

0,91 |

0,82 |

0,71 |

0,58 |

|

50 |

1,48 |

1,41 |

1,34 |

1,26 |

1,18 |

1,09 |

1,00 |

0,89 |

0,78 |

0,63 |

0,45 |

Приложение 4

ПАРАМЕТРЫ УДЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ГРУНТОВ

Таблица П4.1

Расчетные значения удельных тепловых сопротивлений грунтов

|

Характер токовой нагрузки |

Коэффициент |

Количество |

Удельное тепловое сопротивление, °С·(см/Вт) |

|

|

для нормальных грунтов |

для гидрозащитных и |

|||

|

Длительная и стабильная нагрузка в течение года |

0,8 и более |

3 и более |

150 |

250 |

|

1 или 2 |

120 |

200 |

||

|

Менее 0,8 |

3 и более |

120 |

200 |

|

|

1 или 2 |

80 |

120 |

||

|

Нагрузка с максимумом в летний период |

0,8 и более |

3 и более |

120 |

200 |

|

1 или 2 |

100 |

150 |

||

|

Менее 0,8 |

3 и более |

100 |

150 |

|

|

1 или 2 |

80 |

120 |

||

|

Нагрузка с максимумом в зимний период |

0,8 и более |

3 и более |

100 |

150 |

|

1 или 2 |

80 |

120 |

||

|

Менее 0,8 |

3 и более |

80 |

120 |

|

|

1 или 2 |

80 |

120 |

||

|

Примечания: 1. К 2. |

Таблица П4.2

Поправочные коэффициенты к длительно допустимым токовым нагрузкам для кабелей в зависимости от удельного теплового

сопротивления грунта

|

Удельное тепловое сопротивление |

Поправочный |

|

250 |

0,80 |

|

200 |

0,85 |

|

150 |

0,93 |

|

120 |

1,00 |

|

100 |

1,05 |

|

80 |

1,13 |

Приложение 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЕДЕНИЮ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ

НАГРУЗКИ К ДВУХСТУПЕНЧАТОМУ ВИДУ

1. Расчетные параметры реальных суточных графиков нагрузки для кабелей определяются приведением суточных графиков к двухступенчатому виду.

2. Методика приведения суточных графиков нагрузки к двухступенчатому виду (рис. П.5.1) заключается в следующем: